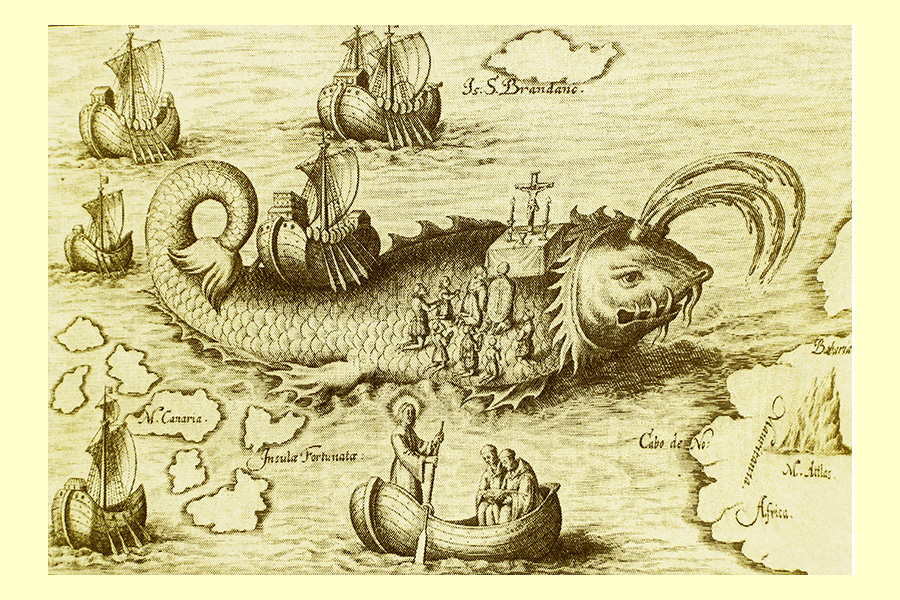

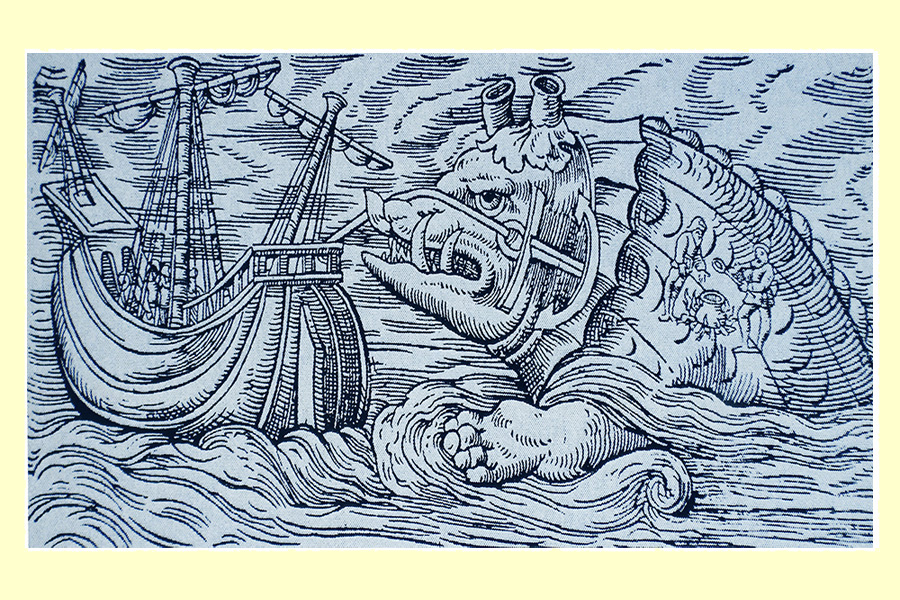

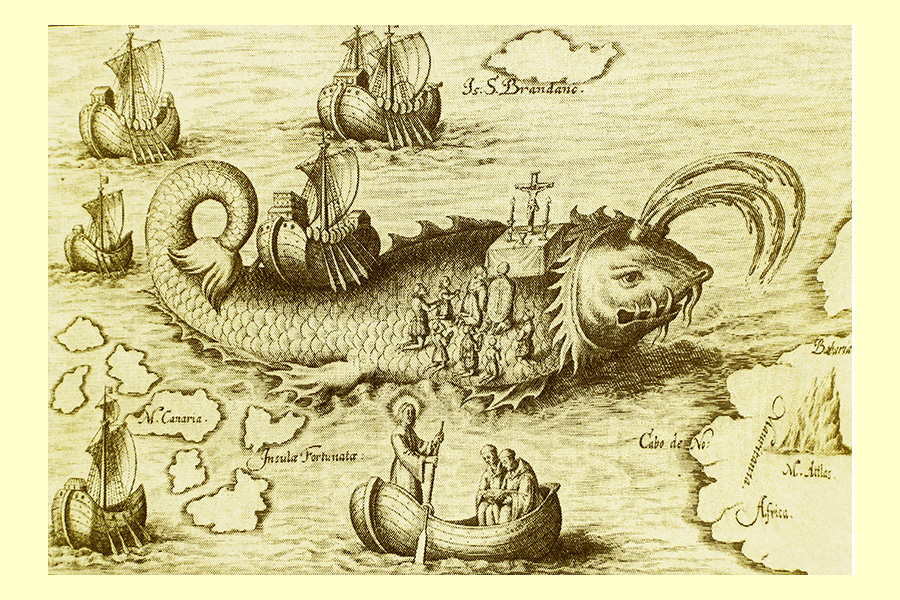

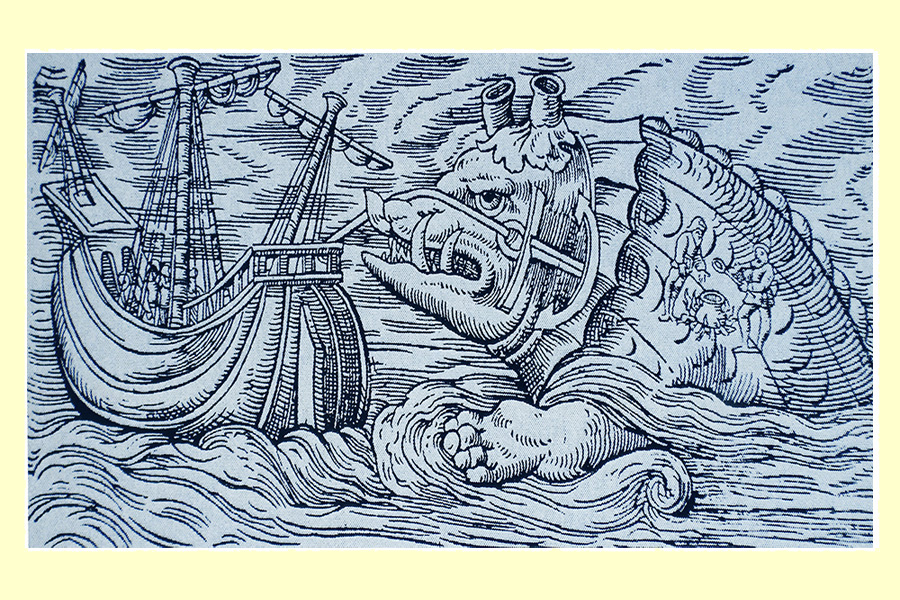

1) San Brandano di Clonfert, detto il navigatore, nato in Irlanda nel 484 d.C., compì diversi pellegrinaggi via mare toccando, si suppone, le Baleari, le Orcadi, le Fær Øer, l'Islanda e sempre in via ipotetica anche l'America. La Navigatio Sancti Brandani di autore anonimo, risultato del racconto di un sua epica navigazione alla ricerca della mitica «Isola dei Beati» inizialmente trasmesso per via orale, narra degli incontri fantastici che il religioso ebbe modo di fare durante il viaggio sull’Atlantico, tra gli altri di quello con una balena dormiente scambiata per un’isola sulla quale Brandano con il suo equipaggio di sessanta uomini «sbarcò» per dire messa in occasione della Pasqua. Qui vediamo la raffigurazione dell’episodio in una incisione tratta da Nova Typis transacta navigatio di Caspar Plautius del 1621. La sproporzione dell’essere marino assimilabile a un cetaceo per la presenza di uno sfiatatoio, che però appare dotato di due opercoli ben distinti, è del tutto evidente.

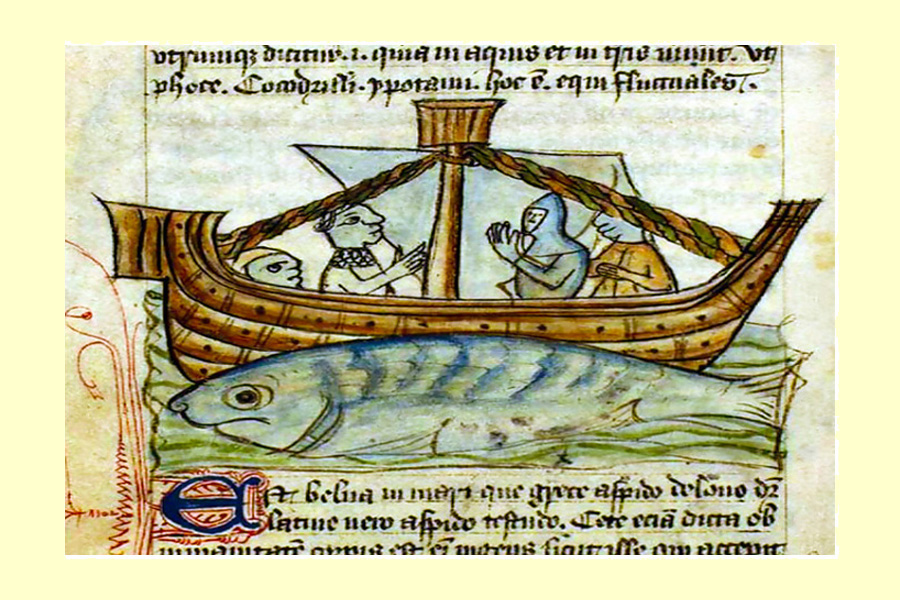

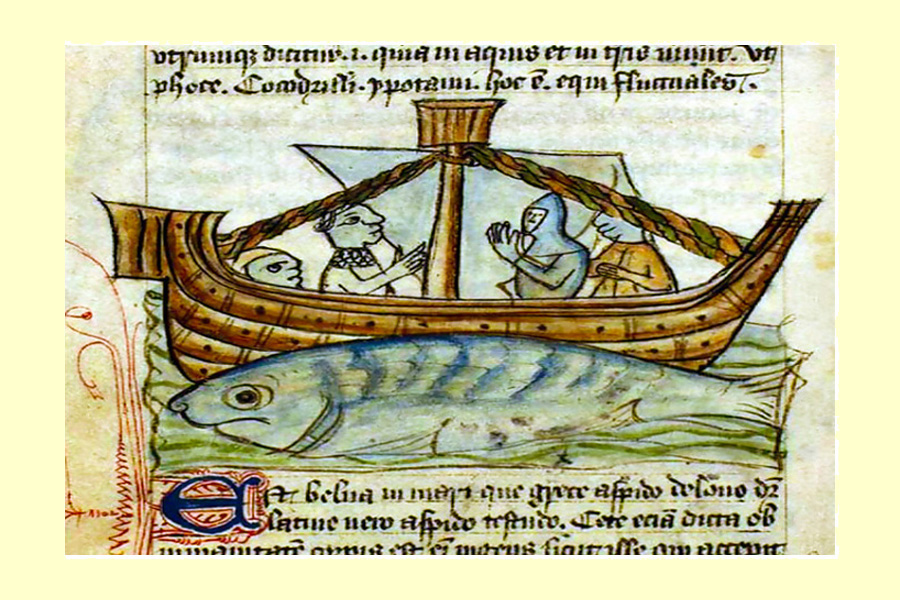

2) Il tema di una creatura marina le cui eccezionali dimensioni possono erroneamente attribuirle fattezze insulari è presente in un testo miniato del 1633 custodito presso la Danish Royal Library; è la curva dorsale del grosso pesce a richiamare il profilo gibboso e arcuato di un’isola. Il motivo dell’isola-animale, dell’isola-mostro ritorna in diversi racconti di epoche differenti, ad esempio, tanto per fare un nome, nelle avventure di Sindbād il marinaio: già nel primo dei suoi sette viaggi prende terra su un’isola con tanto di vegetazione arboricola che si rivela essere una creatura marina pronta di lì a poco a immergersi lasciandolo in balia delle onde.

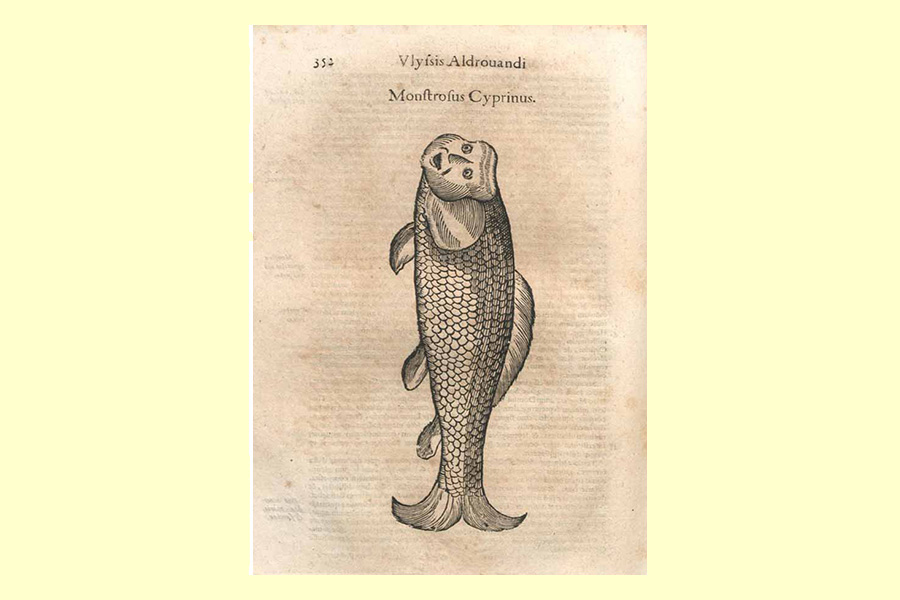

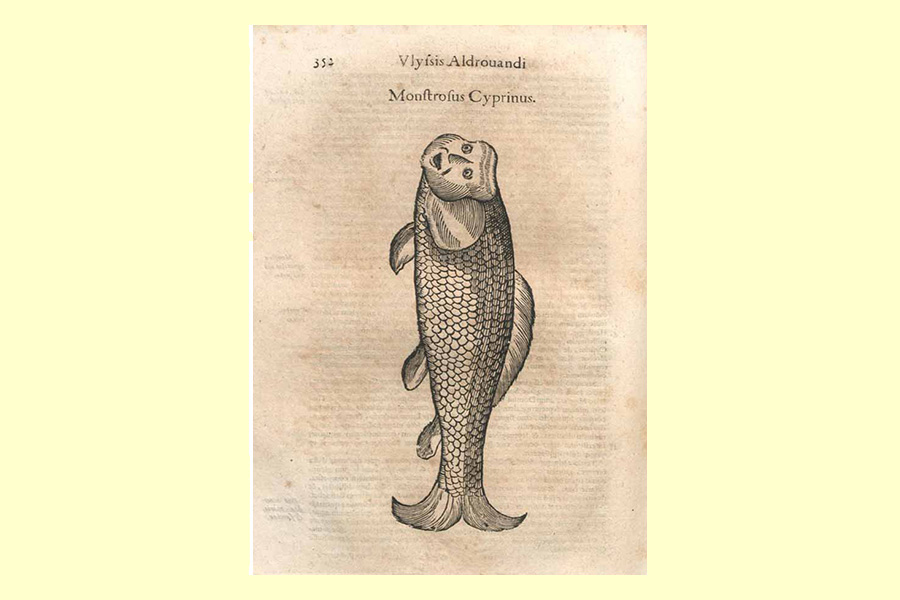

3) Il Monstrosus Ciprynus, con testa umana barbuta e corpo di pesce, raffigurato nel Mostrum historia cum Paralipomenis dracon historiæ omnium (1642) del naturalista Ulisse Aldrovandi. In questo conosciuto bestiario diverse sono le creature marine «supposte» dallo studioso, che rappresentano il tentativo di descriverle e classificarle utilizzando parametri antropomorfi e di specie animali conosciute e terrestri.

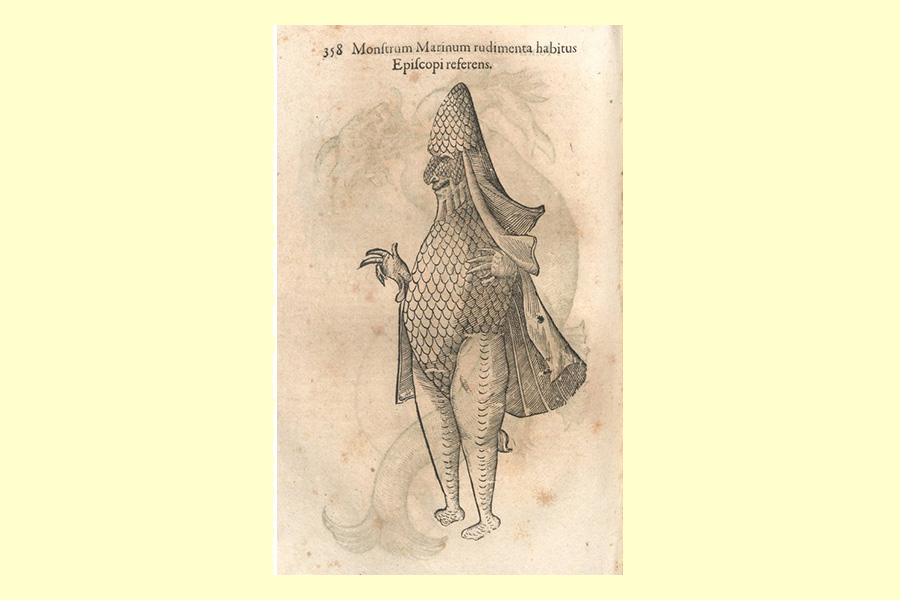

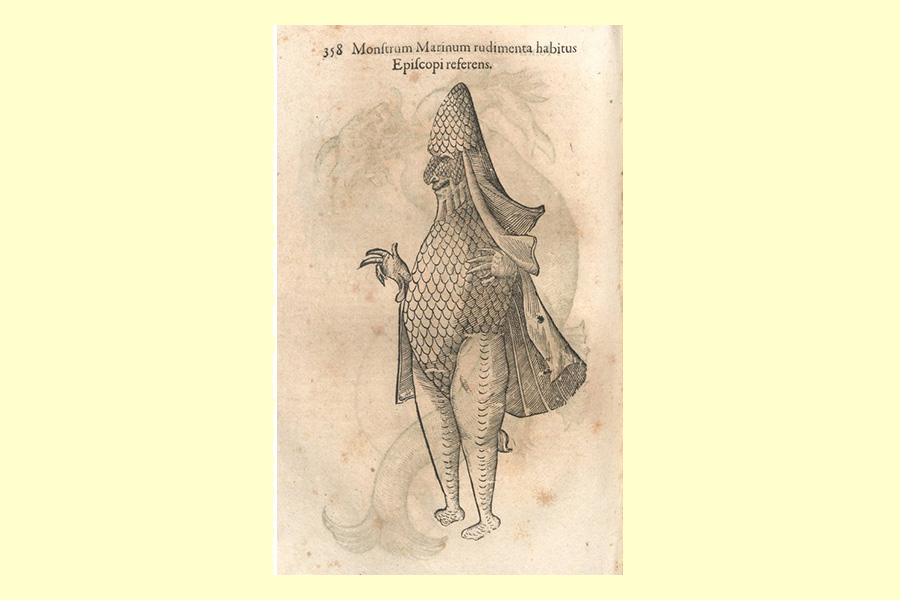

4) Monstrum Marinum rudimenta habitus Episcopi referens, ovvero un’altro abitatore dei mari immaginato da Aldrovandi, abbondantemente ricoperto di squame ma bipede e con un volto umano benché anch’esso squamoso. La forma ogivale del capo, ricordando la mitra vescovile, è alla base del nome scelto dal naturalista per questo mostro. A rafforzare codesta scelta le escrescenze pendenti ai lati della testa apparentabili alle infule del copricapo religioso.

5) Il Monstrum Marinus humana facie, sempre dell’Aldrovandi, appare quale singolare incrocio tra un essere umano di cui ripropone il volto, probabilmente di sesso femminile per la presenza dei seni, e altri animali terrestri per via delle orecchie aguzze e ricoperte di peluria. La morfologia della parte inferiore del corpo, ove gli arti inferiori sono di un pinnipede, evoca inoltre la sirena.

6) Il Monstrum Marinus humana facie, sempre dell’Aldrovandi, appare quale singolare incrocio tra un essere umano di cui ripropone il volto, probabilmente di sesso femminile per la presenza dei seni, e altri animali terrestri per via delle orecchie aguzze e ricoperte di peluria. La morfologia della parte inferiore del corpo, ove gli arti inferiori sono di un pinnipede, evoca inoltre la sirena.

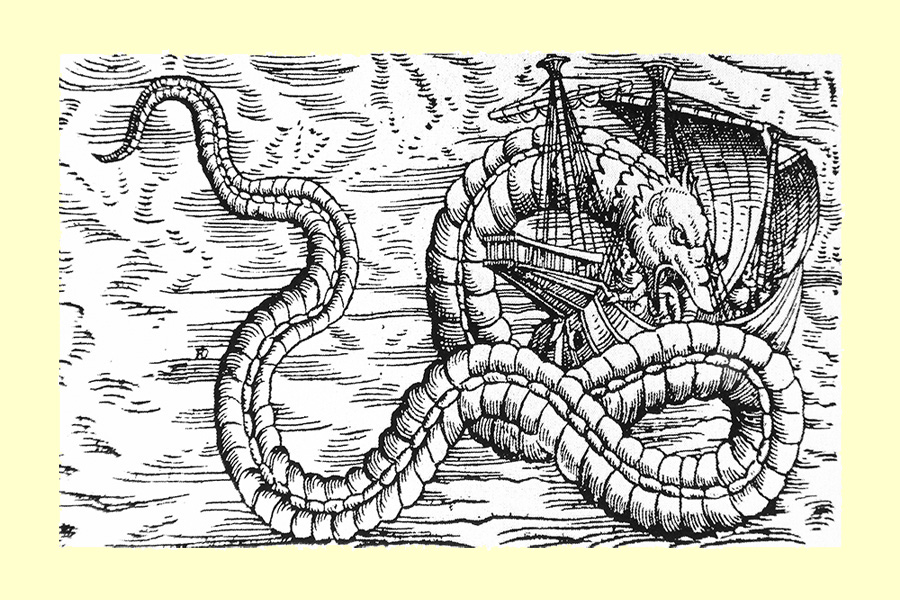

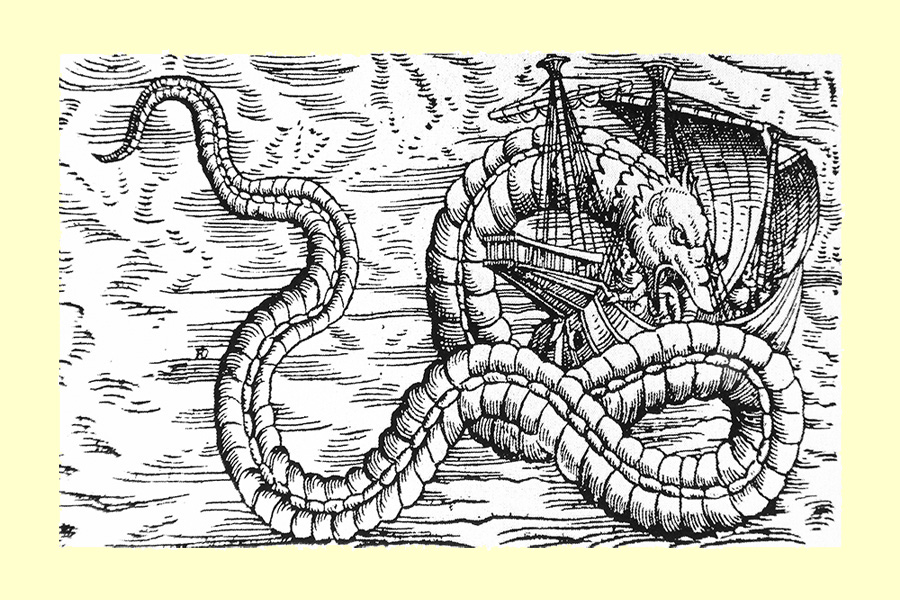

7) Enorme e aggressivo serpente di mare nell’atto di imprigionare tra le sue spire un veliero: si tratta di un’immagine proveniente dal bestiario di Conrad Gessner pubblicato nel 1558 e titolato Historiæ animalium e più specificamente da uno dei volumi da cui è composta questa opera, ovvero il De piscibus marinis. La sproporzione tra esseri umani e mostro marino ben riflette il terrore di chi andava per mare nei confronti degli insondabili abissi. L‘immensità degli oceani e delle loro profondità autorizzava a supporre l’esistenza di creature altrettanto spropositate. La dimensione ctonia delle distese equoree faceva inoltre propendere per il carattere orrifico degli abitanti del mare.

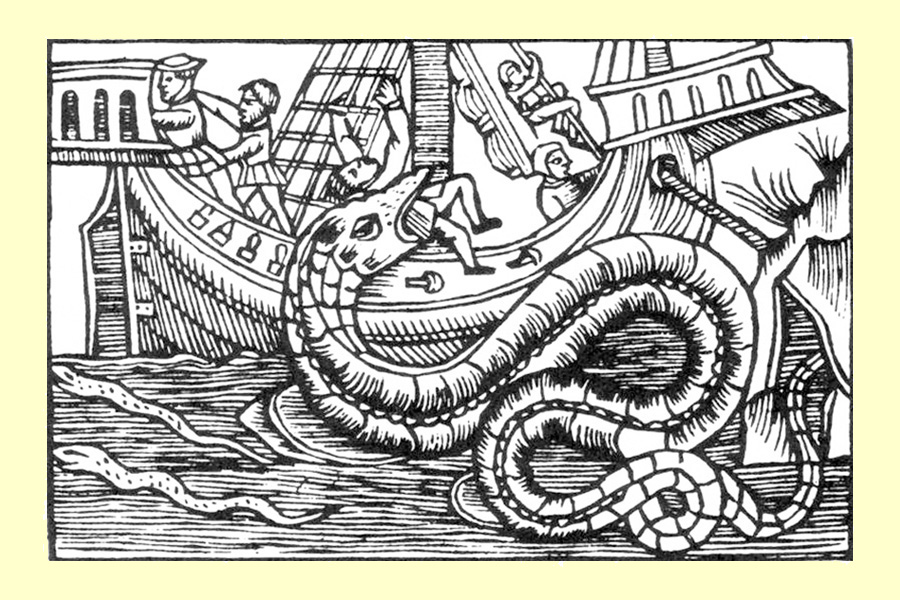

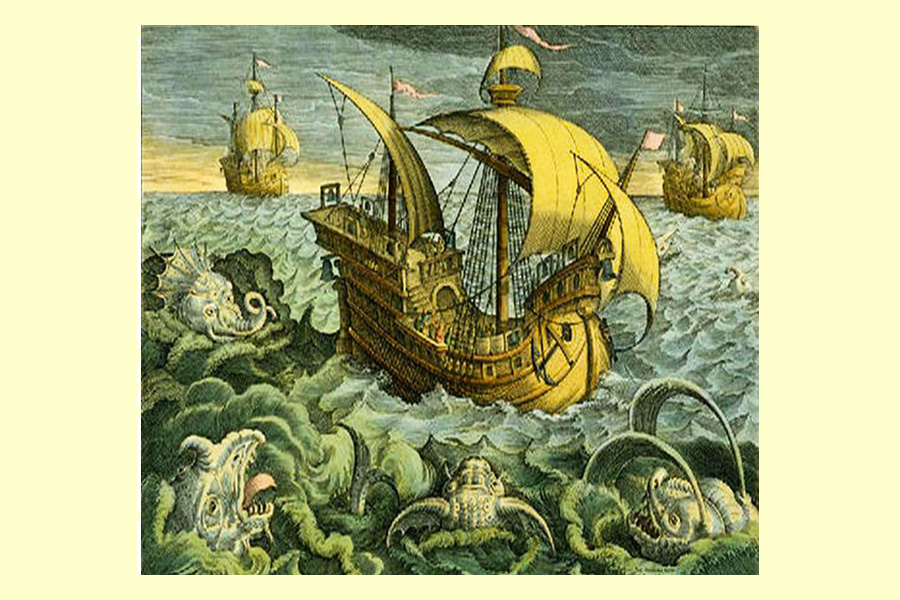

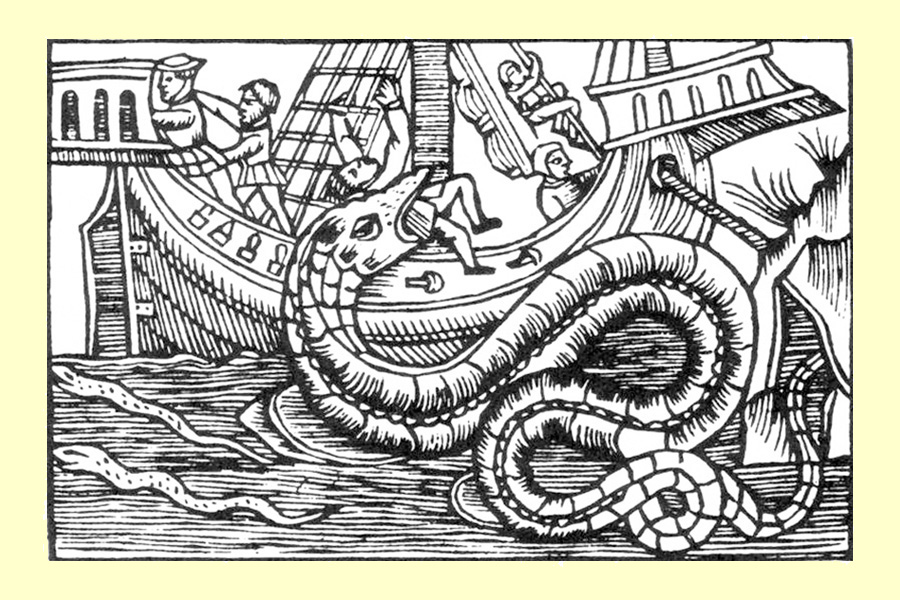

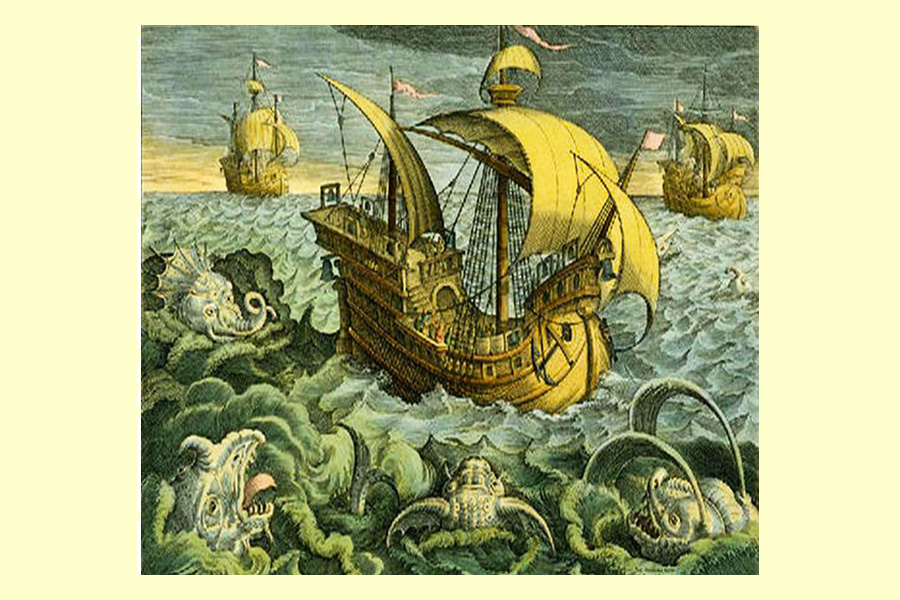

8) Olaus Magnus religioso, umanista, storico, cartografo e geografo svedese nell‘Historia de gentibus septentrionalibus del 1555 e ancor prima, nella Carta marina et Descriptio septemtrionalium terrarum stampata a Venezia nel 1539, corroborato dalle sue ricerche compiute oltre che su una grande quantità di mirabilum rerum anche sulle creature marine, segnala l’esistenza di serpenti e di diversi altri mostri che avrebbero popolato i mari settentrionali, in altri termini il Mar Blatico e il Mar del Nord. La loro ferinità fa rima con aggressività e pericolosità: come nell’incisione qui proposta, tratta dall’Historia, siffatti mostri sono talora raffigurati nell’atto di fronteggiarsi e sfidarsi e talaltra in procinto di aggredire indifese caravelle facendo scempio degli equipaggi.

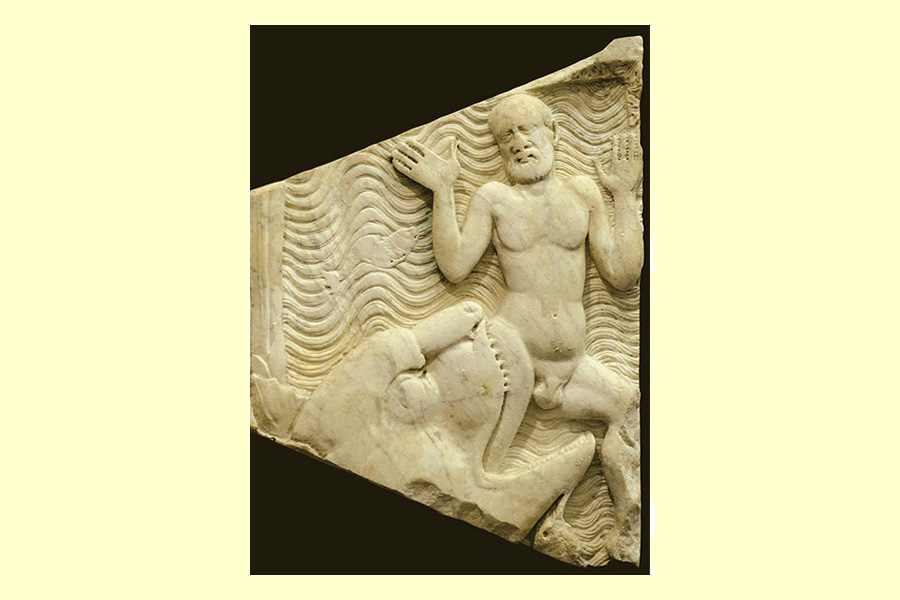

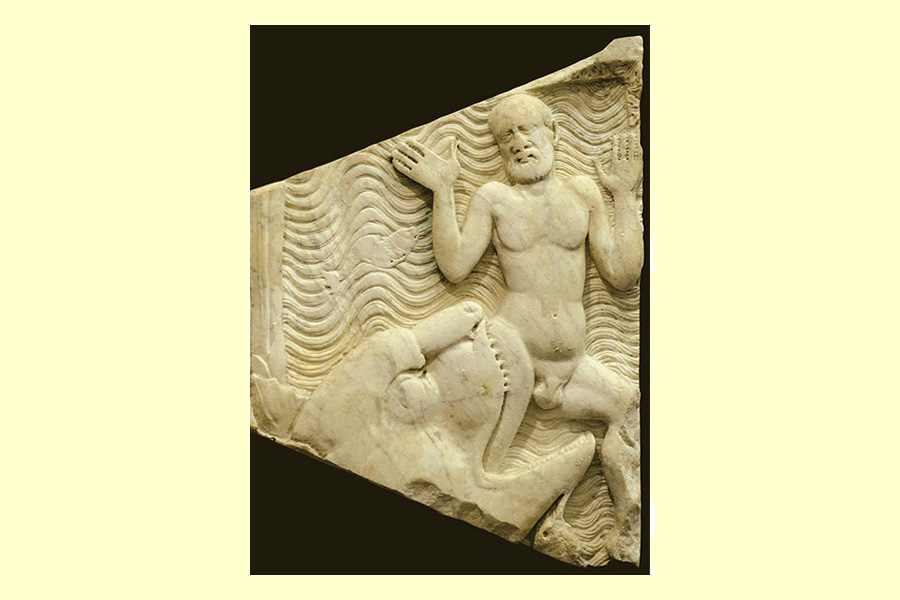

9) Bassorilievo della fine del XII secolo d.C. custodito presso il Museo di Capodimonte a Napoli che rappresenta il profeta Giona tra le fauci di un mostro marino. L’autore, anonimo, decide di rappresentare il momento più drammatico dell’evento, quello in cui la bestia ha già tra le sue fauci, addentata, una gamba del malcapitato. Molte altre raffigurazioni di questa vicenda insistono nel riproporre il suo acme terribile e spaventoso, non ultimo Michelangelo nella Cappella Sistina.

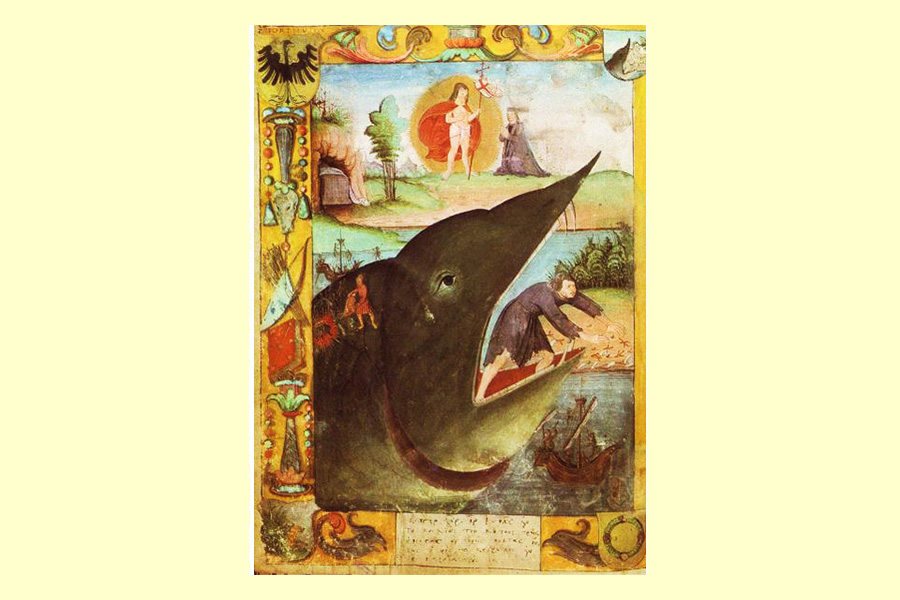

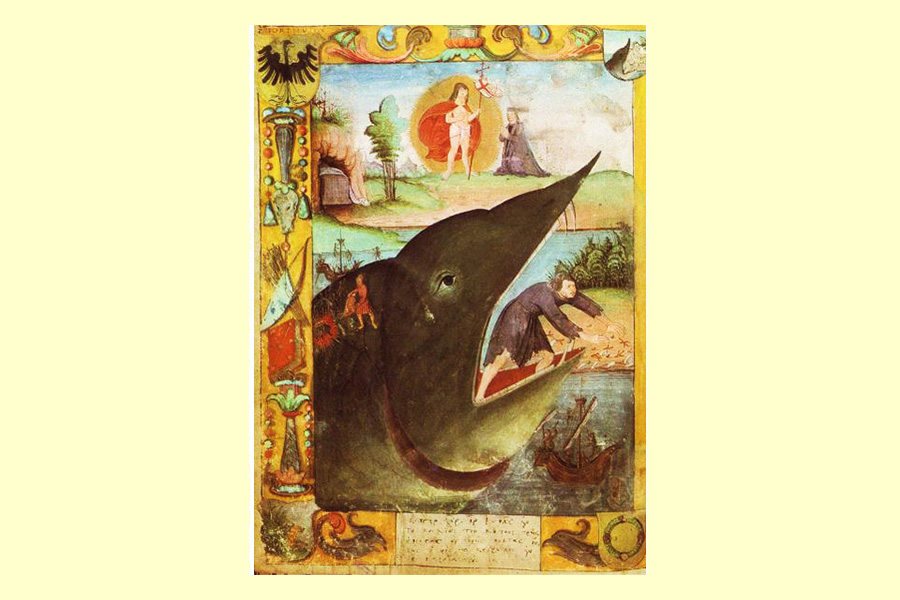

10) Giona nel momento in cui fuoriesce dal ventre della balena pur se il riferimento a codesto cetaceo è improprio. La balena qui sta per un essere marino mostruoso di gigantesche proporzioni, dotato di mascelle dentate al posto dei fanoni della balena. Miniatura cinquecentesca di origine tedesca. Rappresenta dunque la vicenda descritta nel capitolo secondo del Libro di Giona, testo contenuto nella Bibbia ebraica e cristiana, ove si racconta di questo profeta che rifiutando di recarsi a Ninive, ove Dio gli aveva imposto di andare a predicare, fuggendo via mare verso Tarsis, va incontro a una terribile tempesta scatenata dal Signore per punirlo del suo rifiuto. L’equipaggio si disfa del passeggero scomodo scaraventandolo in mare ove Giona viene inghiottito da un enorme pesce, al cui interno rimane per tre giorni e tre notti trascorse in ferventi preghiere, prima di essere rigettato sulla spiaggia per intervento divino, avendo così salva la vita.

11) Mostro marino, apparentabile a una balena per via degli sfiatatoi ma da essa parimenti ben distante a causa della presenza di grandi zanne ricurve e di una mole ben maggiore di quella di un cetaceo. Sta aggredendo una caravella il cui equipaggio, scambiando il dorso della terrificante creatura per un’isola ha calato in mare l’ancora che, colpendo in testa l’animale, ne ha provocato risveglio e reazione. In questa incisione proveniente dal De piscibus marinis di Conrad Gessner è in qualche modo evidente il riferimento a San Brandano.

12) Conrad Gessner, De piscibus marinis: due mostri marini dotati di zanne ritorte e acuminate stanno per raggiungere un veliero il cui equipaggio nel disperato tentativo di sfuggire all’agguato, getta in mare il carico per alleggerire la caravella incrementandone la velocità. Curiosamente l’albero di mezzana ha vele aggruppate a differenza di quello di maestra con la grande vela quadra dispiegata in una andatura di poppa. Sul cassero poppiero un uomo suona uno strumento a fiato sperando che le note spaventino gli orribili pesci.

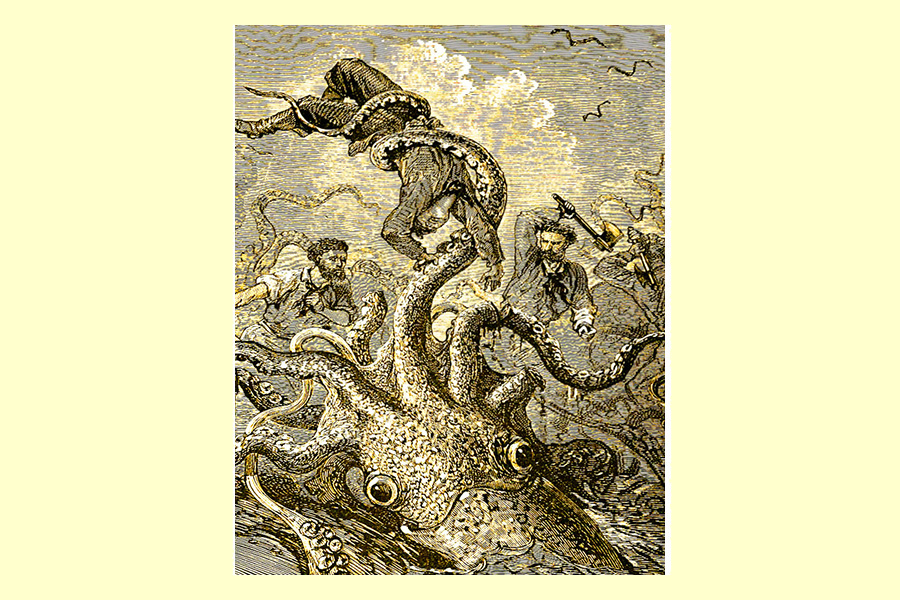

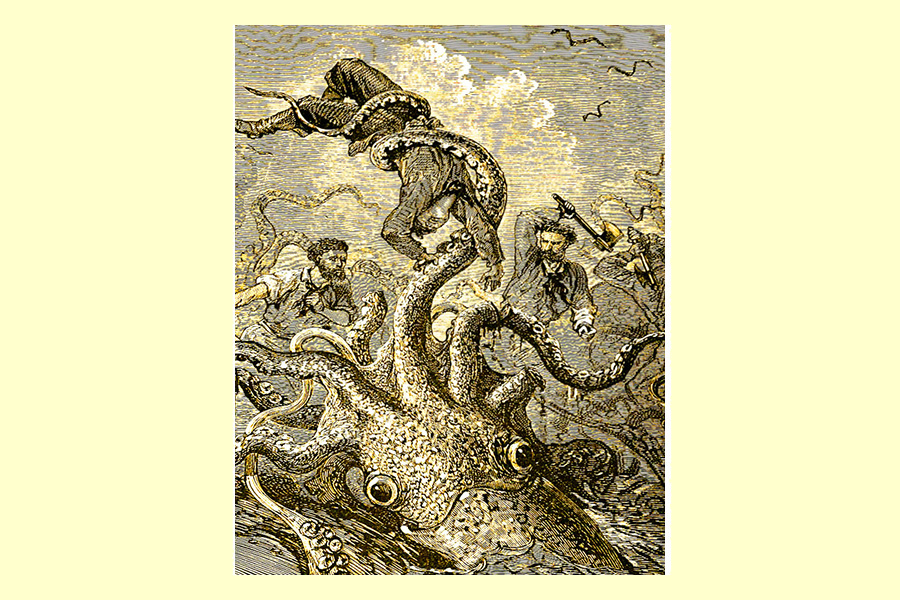

13) Un Kraken, gigantesca piovra abissale, probabile rappresentazione ampiamente enfatizzata del calamaro gigante realmente esistente, l‘Architeuthis dux, assale e avvolge nei suoi tentacoli un’imbarcazione il cui equipaggio sta cercando di mettersi in salvo raggiungendo la poppa e da qui calandosi su una scialuppa. Si tratta di un’incisione tratta dall’opera di Pierre Denys de Montfort, naturalista francese pioniere negli studi sui cefalopodi giganti, Histoire Naturelle Générale et Particulières des Mollusques, edita in due volumi nel 1801 e nel 1802.

14) Una delle immagini appositamente realizzate da Alphonse de Neuville per illustrare il romanzo Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne uscito in Francia nel 1870 per i tipi di Pierre Jules Hetzel. La storia narra di avventure e disavventure dell'equipaggio a bordo del sottomarino Nautilus creato e comandato da Nemo, e, tra esse, di un misterioso mostro degli abissi che provoca l’affondamento delle navi incontrate durante il suo vagare per i mari. Mentre gli uomini del sommergibile ingaggiano un’epica lotta con il mostro amputandone a colpi di scure i tentacoli, alcuni di loro vengono ghermiti dalla bestia. Strangolamento, stritolamento, soffocamento, annegamento: queste sembrano essere le possibili morti a cui può andare incontro l’uomo di mare al quale il mare medesimo e le sue spietate creature abissali letteralmente tolgono il respiro.

15) Corna, corni, becchi, fauci, creste, proboscidi: la fantasia di coloro che vogliono comporre l’immagine di una vasta ed eterogenea galassia di mostri marini ben più supposti che realmente visti, trae di conseguenza dalla terra ferma e dalla zoologia morfologie e particolari somatici e anatomici, variamente ricombinati, utili alla caratterizzazione di orripilanti e perennemente aggressive creature marine. In questa immagine tre caravelle vedono la loro rotta ostacolata, interdetta, sbarrata da diversi mostri marini le cui enormi teste, con tutto il ferino «armamentario» di cui sopra, spuntano dai flutti.

16) Secondo la mitologia norrena e dunque dei popoli scandinavi, mitologia di origine precristiana, Miðgarðsormr era un gigantesco mostro-demone serpentiforme del mare, talmente lungo da poter avvolgere il mondo. Figlio del dio Loki, era odiato da Odino e dal potente Thor che cercavano da sempre di annientarlo. L'immagine rappresenta Thor e Hymir durante una battuta di pesca. La leggenda narra che Miðgarðsormr abbocca a una testa di toro usata come esca da Thor. Hymir per trarsi di impaccio dalla terribile situazione taglia la lenza mentre Thor si appresta a colpire il mostro brandendo un grosso martello. È questo uno dei non frequenti casi in cui l’uomo non fugge, non soggiace in preda al terrore e alla minaccia ma tenta di reagire, adoperandosi in strategie e comportamenti utili a catturare o sopprimere la creatura bestiale.

17) Ulysse séduit par les Sirènes, una delle miniature del romanzo Le Roman de Troie risalente al 1160 di Benoît de Sainte-Maure custodito presso la Bibliothèque Nationale di Parigi. È rappresento Ulisse e i suoi compagni, circondati dalle sirene che tentano di sedurli. L'albero e il pennone di maestra della barca assumono però la forma incontestabile di una croce mentre la natura anodina, ambigua, doppia delle sirene è dichiarata e sottolineata dalla loro duplice estremità caudale. L’ipotesto allegorico è evidente: i fedeli navigano verso il mare dell'eresia dove le sirene li attirano, ma come Ulisse e i suoi uomini, così i cristiani si pongono sotto la croce salvifica che consentirà loro di raggiungere incolumi il porto della Salvezza.

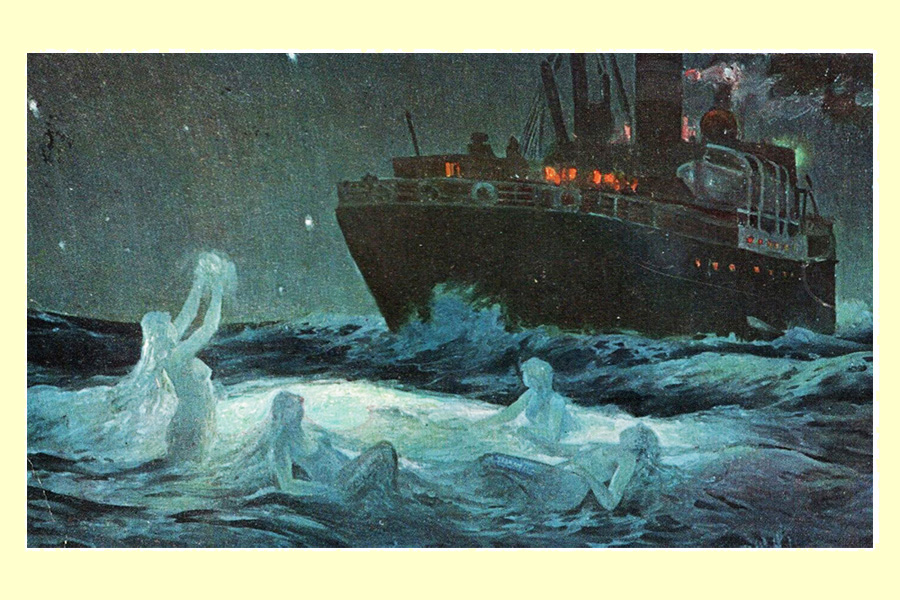

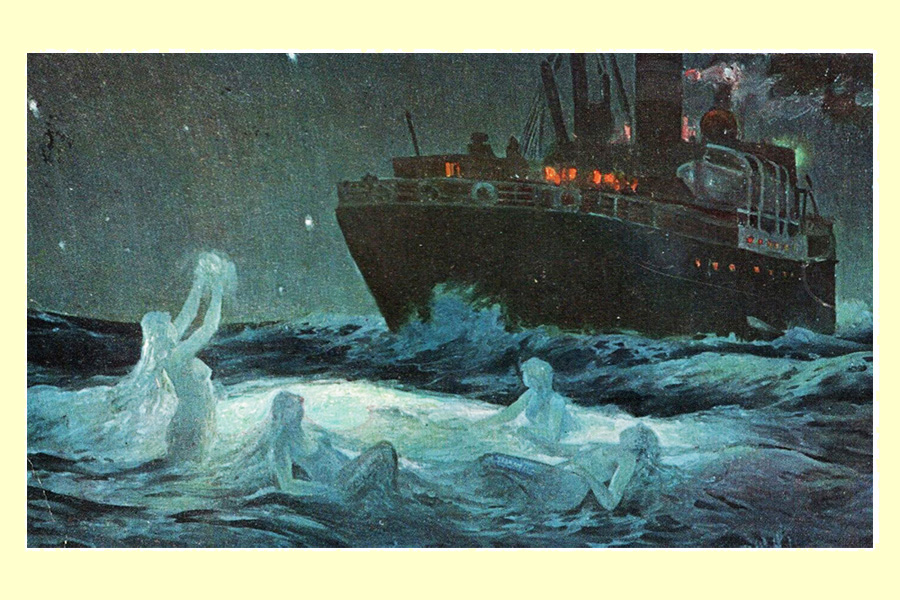

18) Il mito della sirena che ha conosciuto interpretazioni e rappresentazioni tra le più differenti, in letteratura come in pittura, arriva fino ai giorni nostri o giù di lì. Non più antichi vascelli ma finanche navi a vapore vedono, nella fantasia di chi le raffigura, l’emergere all’altezza della poppa, in una quieta notte di navigazione, di un gruppo di lattescenti,opaline ed eteree sirene. Trattasi in questo caso di una cartolina stampata in Inghilterra e risalente al 1907. Il titolo recita: Beautiful mermaids angels in sea leaving steam ship.

19) Scilla e Cariddi dell'architetto e scultore Giovanni Angelo Montorsoli (1507 – 1563), opere custodite nel Museo Nazionale di Messina. Assumono le fattezze di sirene dall’aspetto non più suadente e intrigante ma orribile e inquietante. Sono state raffigurate sovente in diversi altri modi. Omero e Ovidio ci dicono di Scilla, graziosa Ninfa che amava passeggiare e nuotare presso lo stretto messinese, tramutata in orribile creatura da Circe con sei ringhianti teste canine e arti inferiori serpentiformi. Rifugiatasi in una cavità tra gli scogli qui incontrò Cariddi, in origine naiade figlia di Poseidone e Gea a sua volta mutata da Zeus in gigantesco mostro marino dalla spaventosa voracità con fauci simili a quelle circolari di una lampreda. Fin troppo ovvia la «matrice» di queste figurazioni, ovvero lo stretto di Messina con le sue oscure profondità abissali, con i suoi marcati giochi di correnti, con gorghi che fanno supporre l’azione sottostante di creature malefiche artefici di molti affondamenti. In particolare la forma del vortice, autentico e sinistro inghiottitoio, può ricordare l’apparato boccale a ventosa e irto di denti affilati e ricurvi della menzionata lampreda.

20) Nell’antica chiesa di Zennor, in Cornovaglia, è presente un sedile in legno, databile tra il 1400 e il 1500, che porta scolpita la figura di una sirena. Più di una leggenda lega codesta sedia e la chiesa che la ospita alla relazione con il sacro e tra il sacro e il mare. La figura della sirena e del Cristo hanno in comune una doppia natura, la prima di donna e pesce, il secondo di uomo e divinità. Si racconta inoltre che un giovane componente del coro della chiesa, Matthew, per via della sua voce particolarmente melodiosa attirò la sirena Morveren nel tempio. Questa, a sua volta, invitò il ragazzo a seguirla tra i flutti ove i due si immersero senza far più ritorno. Si narra che a volte si oda provenire un canto soave e armonioso dalle profondità marine. Va inoltre rilevato che la scultura lignea ci presenta una sirena con in mano uno specchio e un pettine simboli di una vanità e di una natura volubile e mai del tutto sondabile che è poi l’accezione più comune, stereotipata e misogina attribuibile alle sirene.

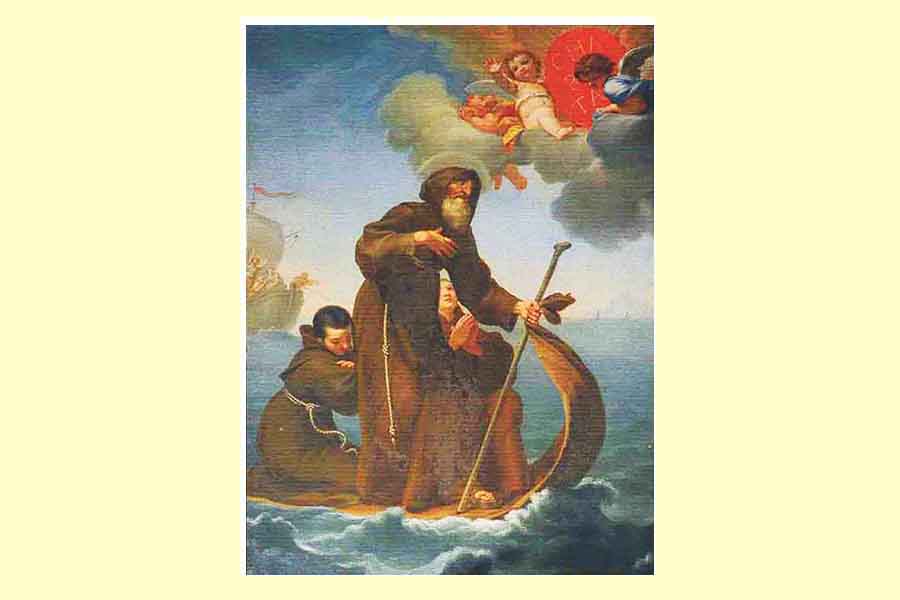

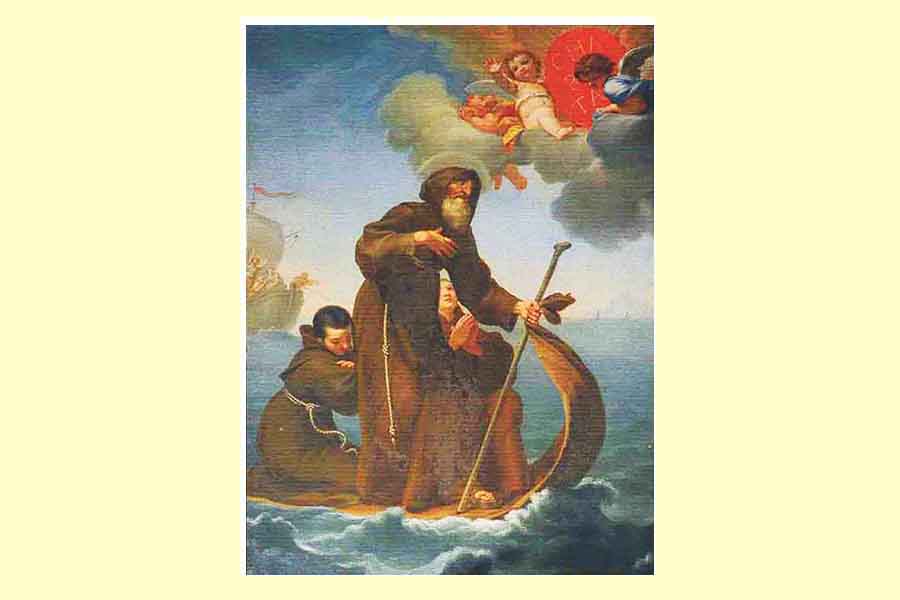

21) San Francesco di Paola, patrono indiscusso della gente di mare, dopo un periodo trascorso facendo proseliti in Calabria decide di continuare la sua attività di predicazione, preghiera e contemplazione in Sicilia. Recatosi con due suoi discepoli sullo stretto chiede a un barcaiolo di essere traghettato sulla sponda sicula. Ricevutone un rifiuto, invocando l’aiuto divino, stende sulla supericie marina il suo mantello e vi sale sopra assieme ai suoi seguaci. In tal modo, usando il proprio bastone sia come albero che remo, valica senza problemi lo stretto. L’immagine, con eloquenza, sottolinea il momento in cui avviene il miracolo con la cappa che si fa vela e natante. Codesta convenzione pittorica è di antica data e vede similmente ritratti anche altri santi intenti a navigare affidandosi al proprio manto sostenuto dal bastone.

22) San Raimondo di Peñafort (1175-1275) fu frate predicatore di origini catalane che durante la sua lunga vita ricoprì molti incarichi distinguendosi nell’opera di conversione, ad esempio nei confronti di comunità giudaiche presenti nelle Baleari. Al seguito di Re Giacomo I recatosi a Maiorca, il religioso per divergenze con la corona, volle abbandonare la corte per far ritorno nel suo convento in Spagna. Il re che non desiderava il suo allontanamento vietò a qualunque naviglio presente nel porto di Palma di Maiorca di imbarcare Raimondo. Questi, lanciato sulle acque il suo mantello, vi salì sopra e intraprese la traversata verso le coste spagnole che raggiunse in sei ore. L’iconografia lo rappresenta dunque, pur in stili differenti a seconda del periodo storico, «a bordo» del suo manto sostenuto in alto in guisa di vela dal bastone direttamente impugnato dal religioso.

23) Custodita a Barga, nella chiesa di San Felice, questa opera dell’artista pisano Giovan Battista Tempesti (1732-1804) reitera il miracoloso momento in cui San Francesco di Paola prende il largo sul suo mantello con il favore di Dio che si ribadisce ulteriormente attraverso la presenza in cielo di alcuni puttini alati, piccoli angeli che si affacciano tra le nubi.

24) Recente raffigurazione della traversata dalle Baleari alla Spagna di San Raimondo ove, pur nel rispetto del consolidato modo di ritrarlo, particolarmente evidente è il doppio uso del mantello del santo, come imbarcazione e vela dispiegata e sorretta dal pastorale del religioso. Si tratta di un olio su tela risalente al 1920, di cui Menada è l’autore.

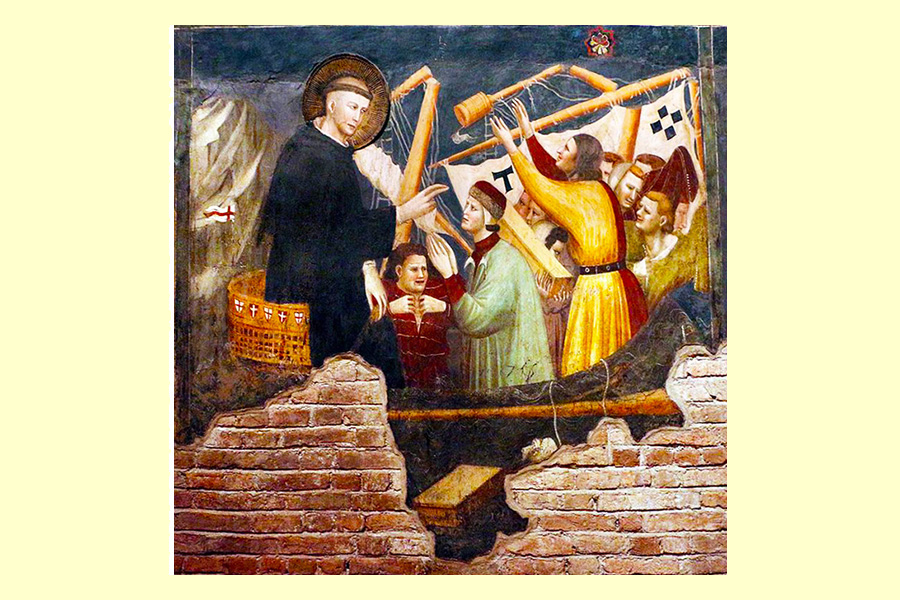

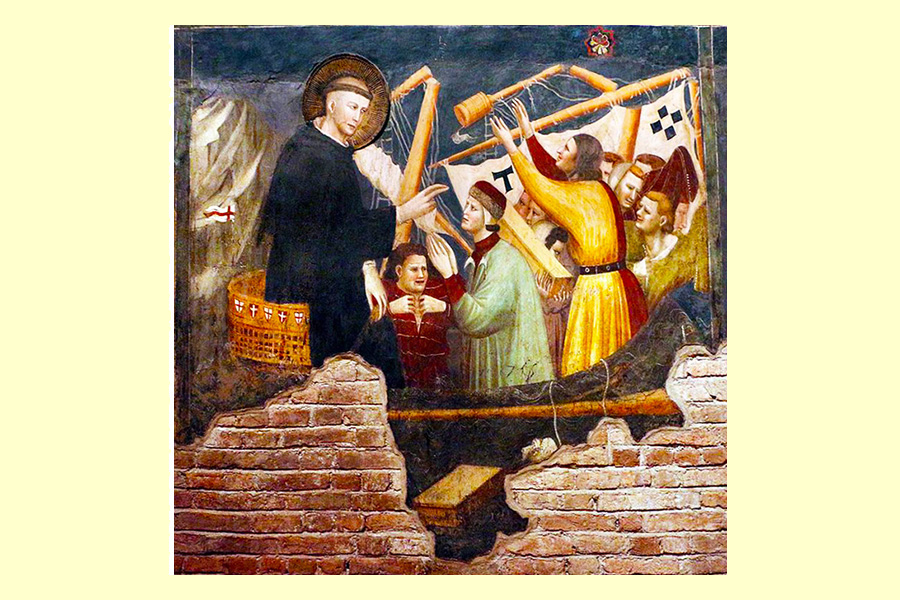

25) San Nicola da Compagnone (1254-11305), poi detto da Tolentino per gli anni trascorsi in questa località, è patrono dei naufraghi. L’affresco facente parte di quelli che celebrano i miracoli compiuti da questo santo, assieme ad altri cicli ad esso dedicati, decora il cosidetto Cappellone nella Basilica di San Nicola da Tolentino. La convenzione pittorica vede il santo in atteggiamento benedicente direttamente a bordo di un vascello che ha subito il disalberamento: l’equipaggio lo sta invocando. Nella pittura sacra e pure negli ex voto pittorici le divinità appaiono talora prese e comprese nel salvataggio: la loro prossimità fisica, la loro presenza accanto agli sventurati potenzia l’atto miracoloso e salvifico.

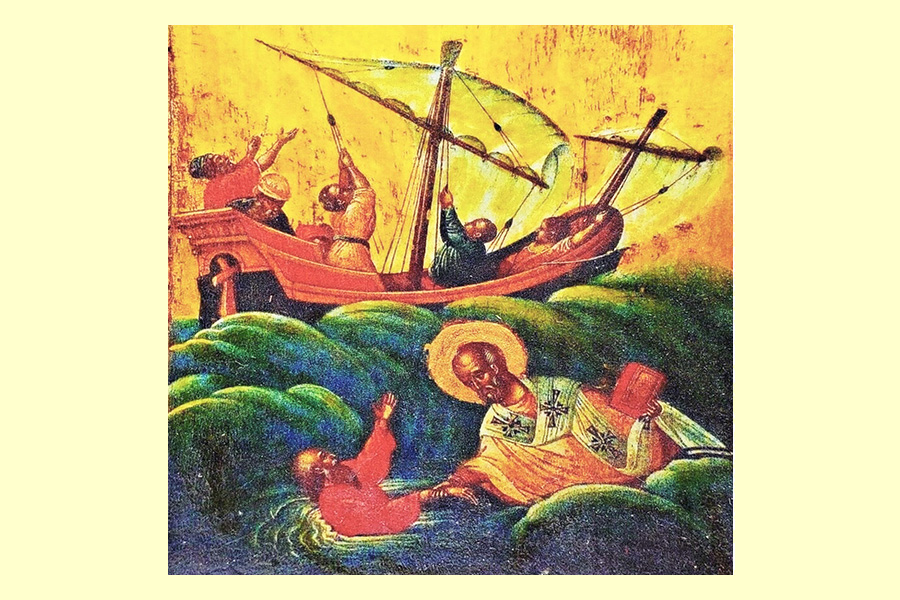

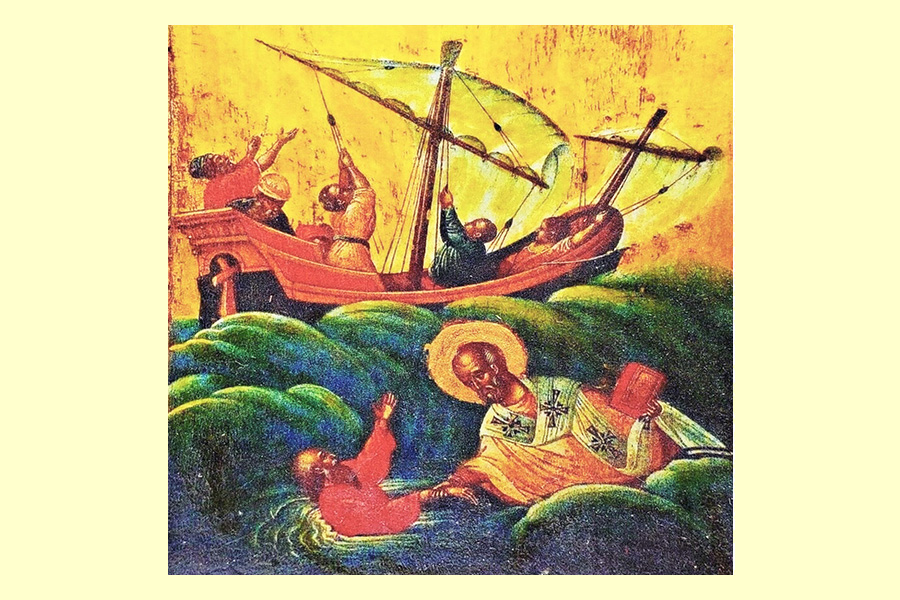

26) San Nicola di Bari nell’atto di soccorrere un uomo caduto in mare da un vascello sorpreso da una tempesta. Mentre a bordo l’equipaggio cerca di ammainare e serrare la grossa vela quadra dell’albero di maestra, il santo non si perita di «tuffarsi» nelle onde per evitare l’annegamento del malcapitato. Ancora una volta viene sottolineata la prossimità della dimensione divina a quella terrena.

27) Sant’Erasmo di Formia, conosciuto pure come Sant’Elmo, instancabile convertitore di anime al cristianesimo, secondo l‘agiografia fu condotto dall’arcangelo Gabriele a Formia ove si spense pochi giorni dopo. Il suo corpo, quando Formia fu messa a ferro e fuoco dai saraceni nell’anno 842 d.C.,fu traslato a Gaeta. Mercanti e naviganti del luogo che per i loro commerci privilegiavano le vie del mare lo elessero a loro protettore e tale è ancora oggi. Viene raffigurato, secondo stilemi che associano la divinità alla «categoria» umana da difendere e soccorrere o a elementi che simbolizzano efficacemente la natura specifica di cotale consesso umano bisognoso dell‘ intervento divino. In questo caso Erasmo sostiene significativamente con il braccio destro un vascello invelato, mentre nel sinistro stringe un bastone dal cui vertice superiore si sprigiona una fiammella. Si tratta del cosidetto «fuoco di Sant’Elmo» una scarica elettrica di intensa luminescenza risultato della ionizzazione dell’aria nel corso di un temporale. La penna degli alberi delle navi a vela fungeva da catalizzatore di tali fiammate considerate di buon auspicio.

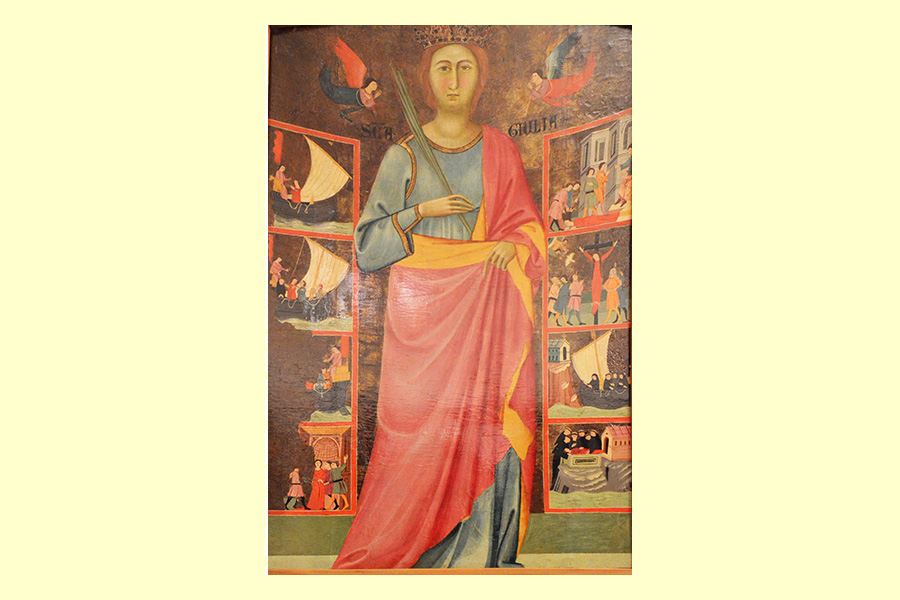

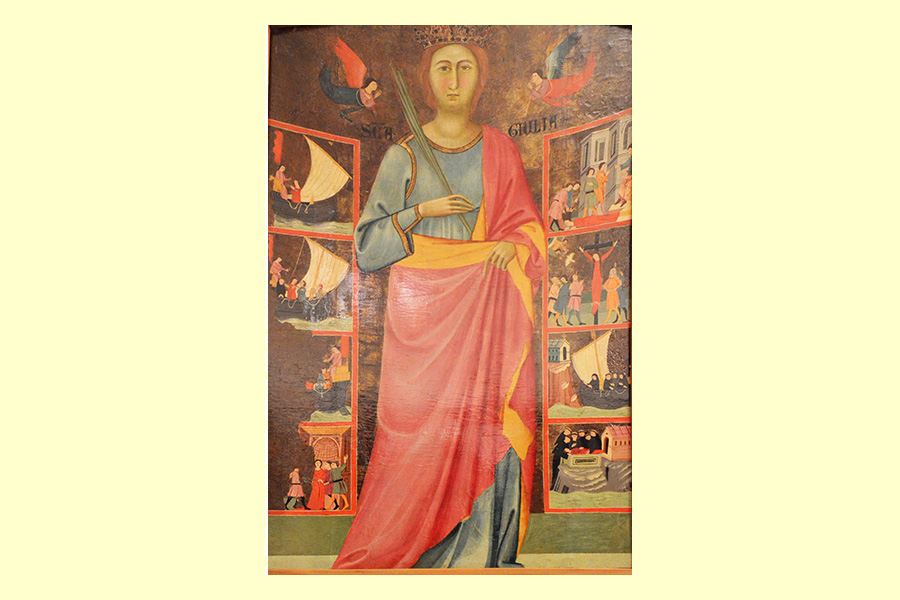

28) Martire cristiana dall’agiografia incerta, Giulia, originaria di Cartagine e secondo altri di Nonza in Corsica, non volendo rinnegare la sua fede cristiana , venne mandata a morte e crocifissa per volontà di un desposta che governava questa isola. Dei monaci che vivevano in Gorgona, saputo in sogno della fine a cui era stata destinata Giulia, raggiunsero con le loro barche la Corsica ove raccolsero e portarono via il corpo della santa. Sulla croce trovarono un cartiglio che descriveva la storia della donna, il suo martirio e il nome medesimo della santa. Nella sua rappresentazione fontale e a figura intera, appare alle volte contornata dagli episodi che contraddistinsero la sua vita e in cui, come si può ben vedere, mare e vascelli tornano spesso.

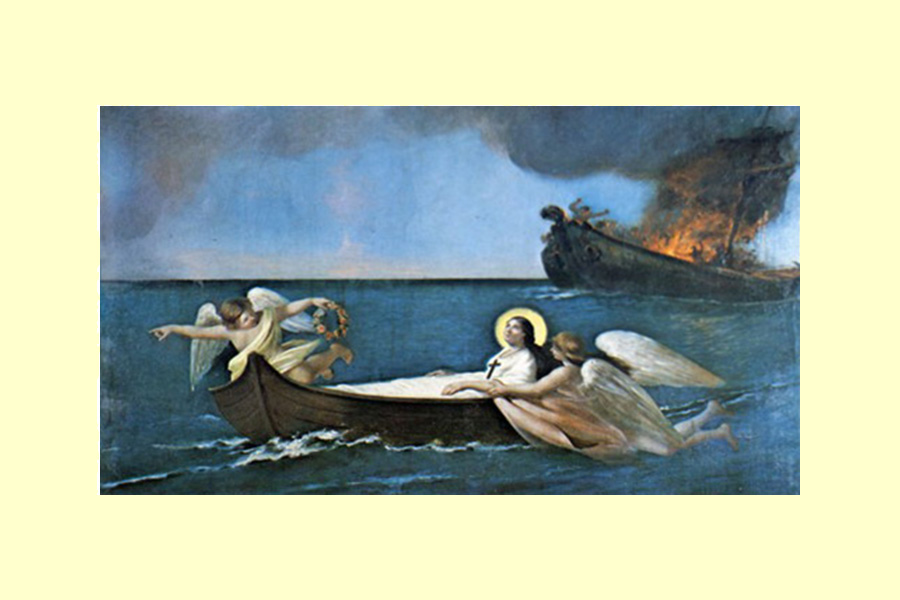

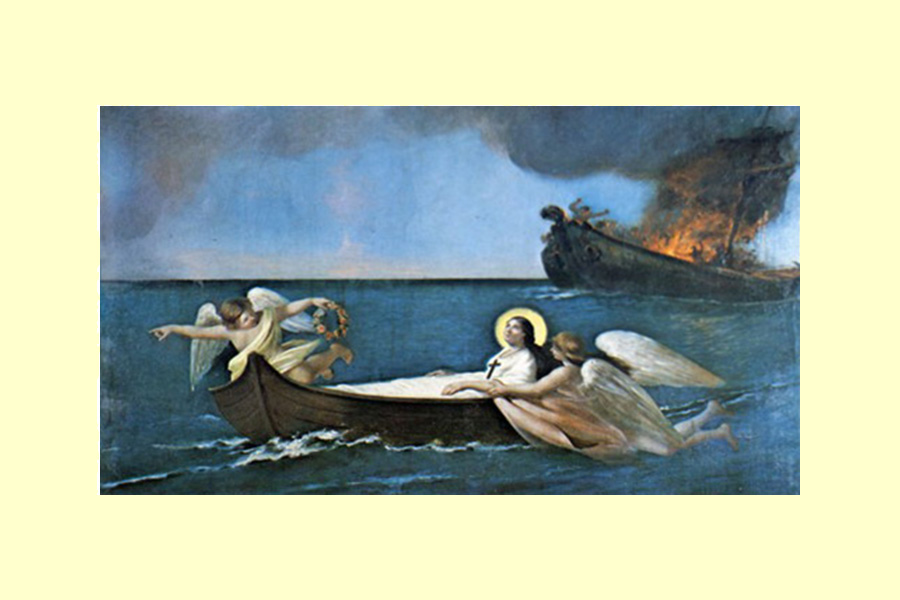

29) Santa Restituta, di origini berbere, nata a Cartagine o Biserta, fu mandata a morte dall’imperatore Diocleziano nel 304 d.C. Ridotta in fin di vita dalle torture fu posta su una barca spinta al largo da un’altro battello su cui erano i suoi carnefici. All’imbarcazione con la santa morente a bordo, precedentemente caricata di stoppa, fu quindi dato fuoco. Per volere divino le fiamme non aggredirono Restituta ma il natante degli aguzzini. La santa vagò per mare fino a raggiungere la baia di San Montano a Ischia, da qui condotta a Lacco Ameno ove oggi sorge il santuario a lei dedicato. Al mito fondativo del suo culto, alle tappe della sua esistenza terrena si conforma l’immagine che riportiamo ove barca e corpo di Restituta si affidano a un mare benigno che condurrà le sue spoglie in luogo sicuro mentre sullo sfondo il vascello dei suoi persecutori viene divorato dalle fiamme. Due angeli, uno a prora e uno a poppa, vigilano sulla navigazione della barca con la santa.

30) Maria in associazione alla stella polare, storico e sostanziale punto di riferimento per chi naviga, diviene così Stella Maris nell’accezione maggiormente diffusa di un termine che conosce pure ulteriori e più antiche dizioni come anche signicazioni di maggiore pregnanza simbolica. In tal senso il mare si fa metafora di un luogo periglioso da cui emergono, infide, tentazioni e corruzioni, si determinano rischi e tribolazioni evitabili soltanto rivolgendosi alla stella più luminosa di tutte per non smarrire la retta via. Come madonna e signora del mare viene ritratta in base a differenti stilemi, come in questo caso dalla riva, assieme a Gesù bambino, di fronte a una superficie equorea quieta e serena, ribadita dal suo rassicurante sorriso appena delicatamente abbozzato. Si tratta di un santino che ambienta la scena in Adriatico come evincibile dai bragozzi all’ormeggio.

31) Sul recto di un santino che rappresenta un mare tempestoso al di sopra del quale incombe un cielo cupo e plumbeo compare, luminosa e splendente, la Stella maris con una mano tesa verso una fanciulla che rischia di perdere l’orientamento tra procelle, flutti e marosi della vita.

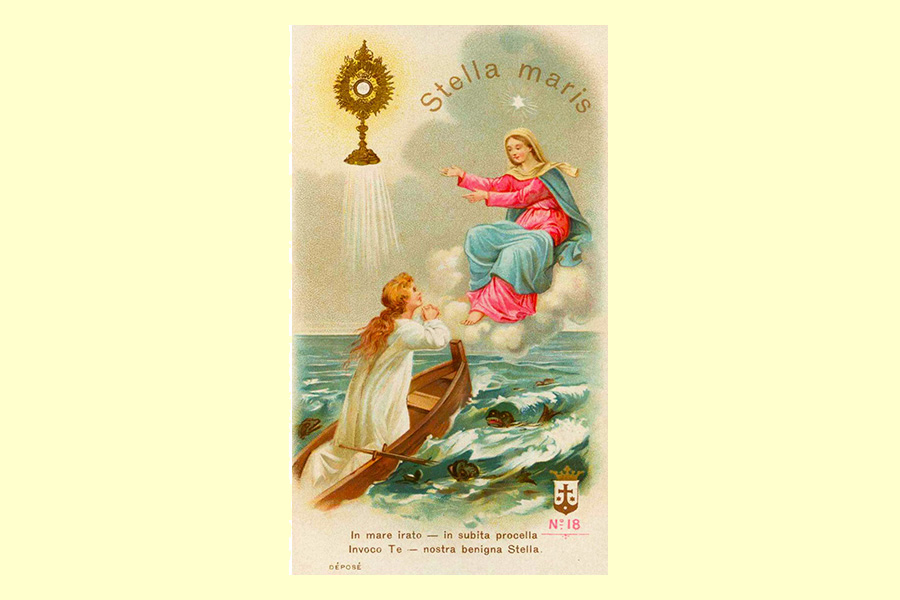

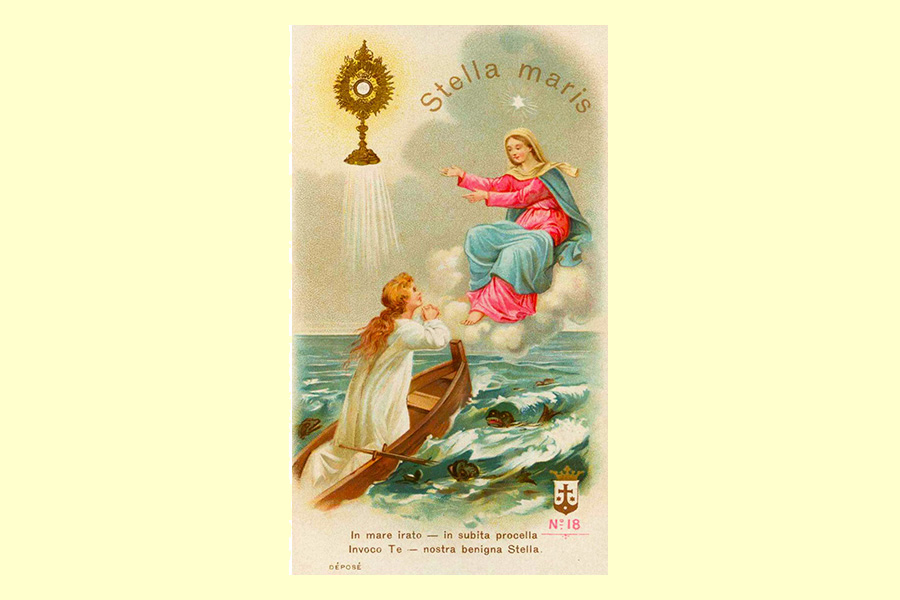

32) Alla deriva su una fragile barchetta una fanciulla invoca la Stella maris a essa raccomandando la propria incerta esistenza. La Madonna, assisa su una nuvola, discende dall’alto, da celestiali e paradisiache altitudini, distendendo ambedue le braccia, sia verso la giovane in difficoltà ma pure indicando la via per salvarsi. Nella parte bassa di questo santino, tra le onde del mare, tutto intorno al battello, occhieggiano inquietanti creature marine. In alto, invece, la stella polare campeggia sopra la testa della Madonna.