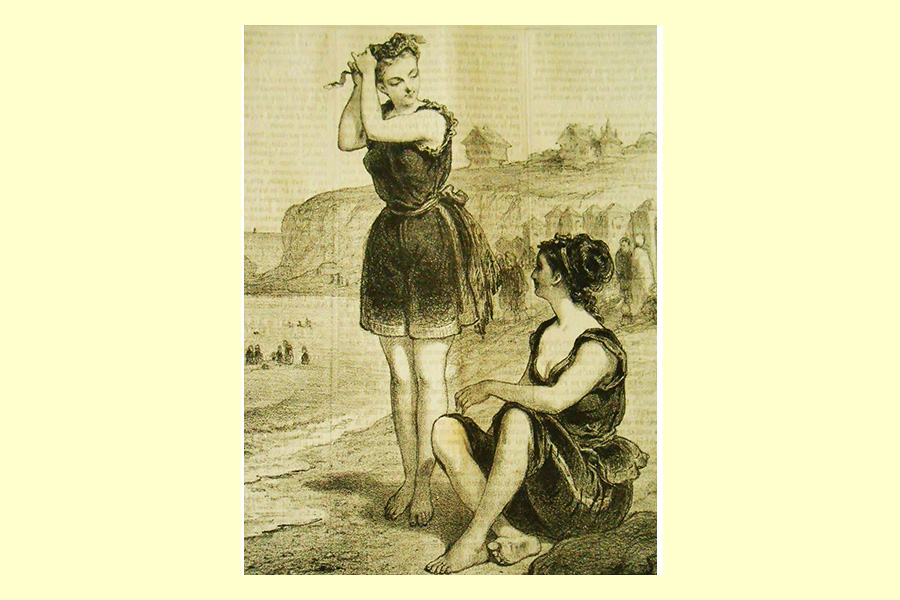

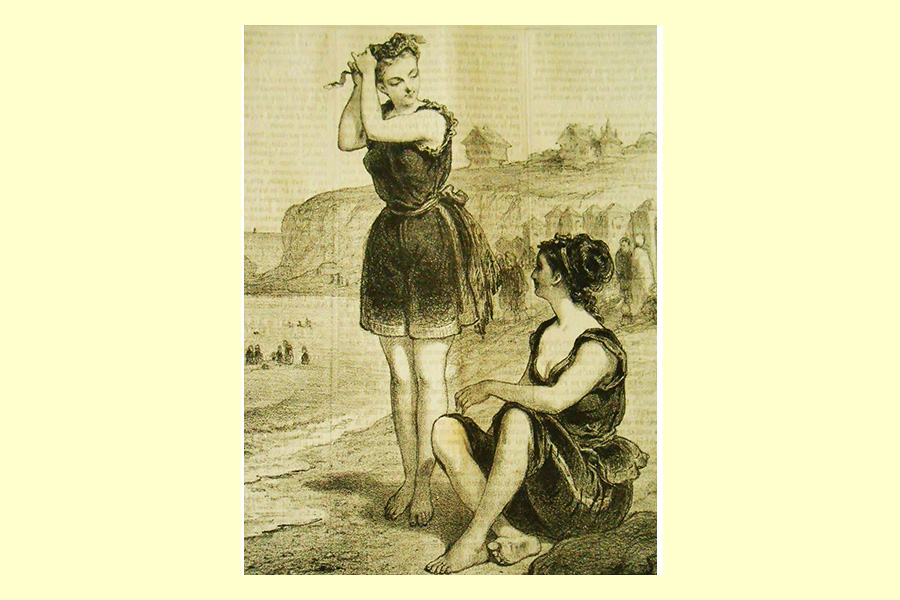

1) «Al mare ma con vestiti che vi si addicano alla perfezione», recita questa pagina pubblicitaria del 1867: si allude, come l’immagine ribadisce esplicitamente e anche maliziosamente, a «indumenti balneari» femminili con evidenti decolté che sottolineano i fianchi e lasciano le gambe generosamente scoperte fin sopra il ginocchio. Ieri come oggi le spiagge sono d’altronde occasioni per un voyeurismo balneare incoraggiato dalle parti del corpo che i costumi lasciano via via sempre più scoperte.

ù

ù

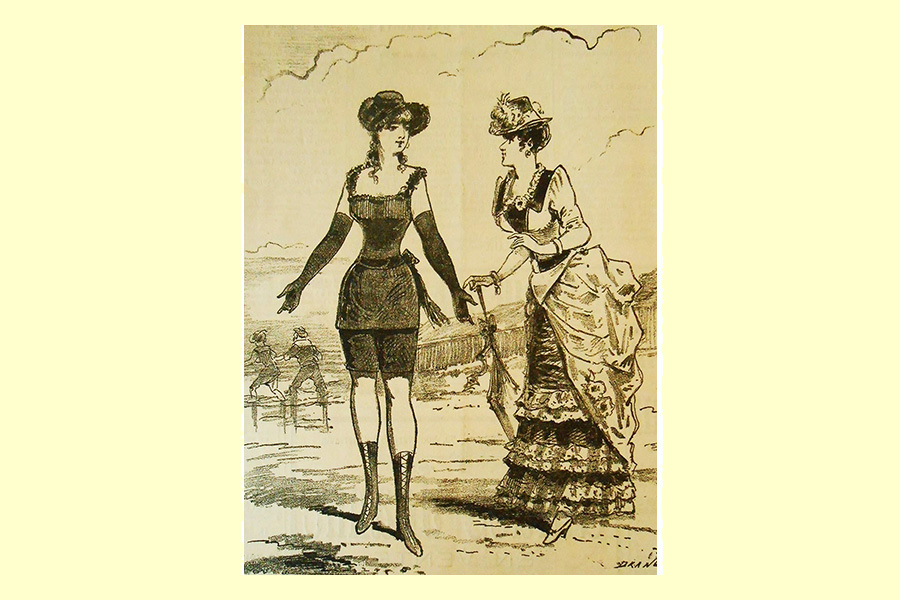

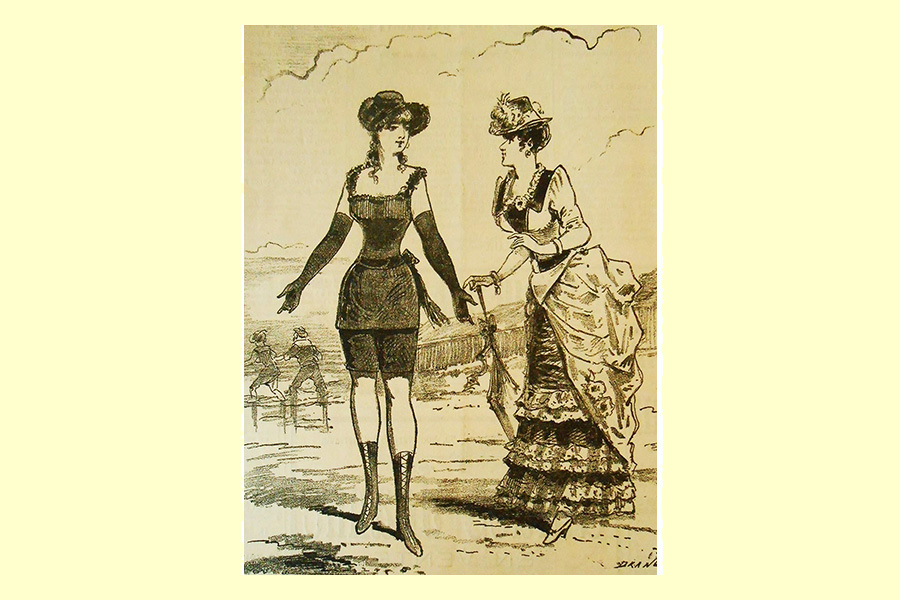

2) La frequentazione delle spiagge in molti casi non prevede un vero contatto con la riva: a essa ci si accosta, letteralmente in punta di piedi, facendo attenzione a non compromettere elaborate mise il cui sfoggio è l’unico scopo della passeggiata sugli arenili come reso evidente in questa incisione del 1883.

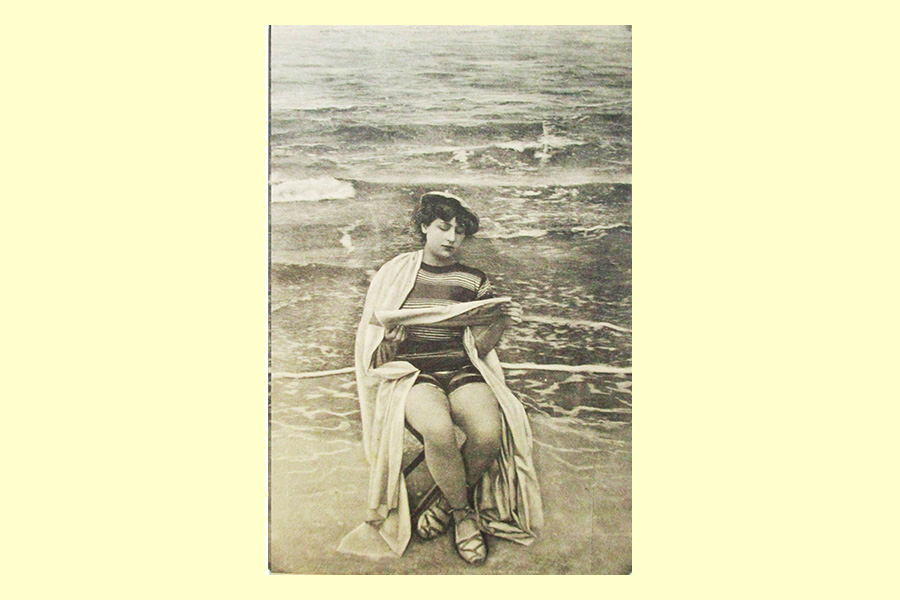

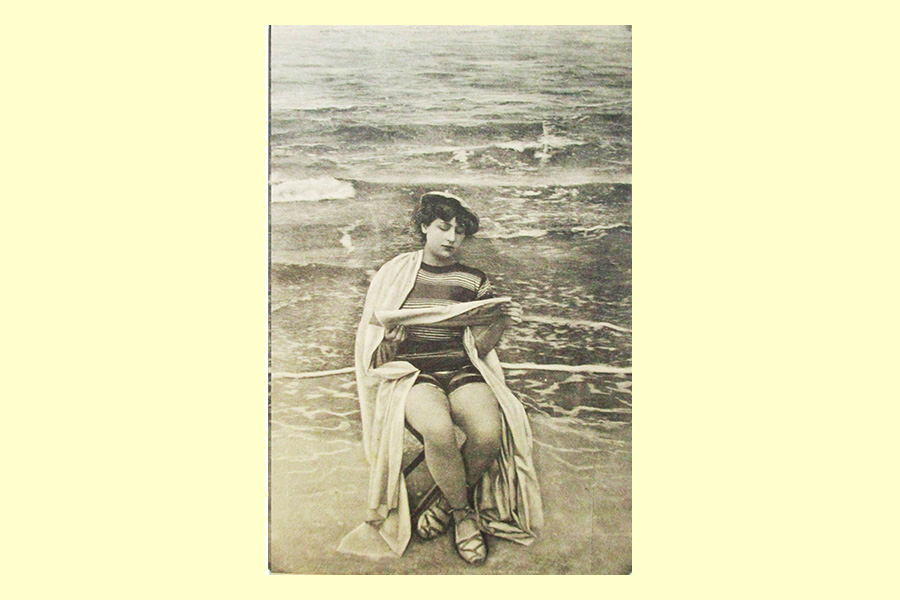

3) il costume da bagno tra fine Ottocento e inizi del Novecento si «ritira» progressivamente fino alle cosce se pur un drappo ne consiglia ancora la parziale velatura. Si tratta di una foto pubblicitaria con la modella che secondo una convenzione frequente all’epoca posa dando le spalle al mare, sfondo discreto all’esibizione di corpi che continuano a mantenere un contatto visivo, una relazione di prossimità più con la terra ferma che con la superficie equorea.

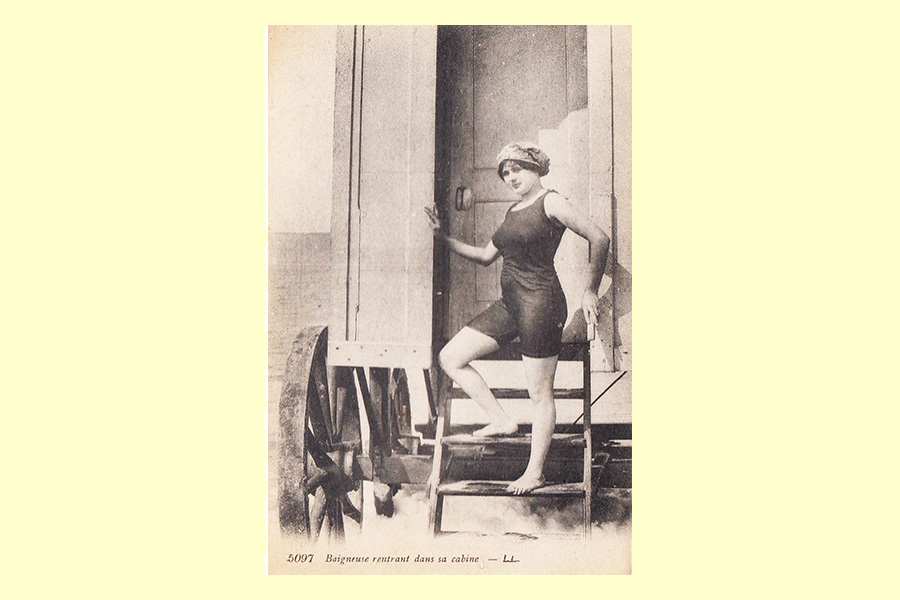

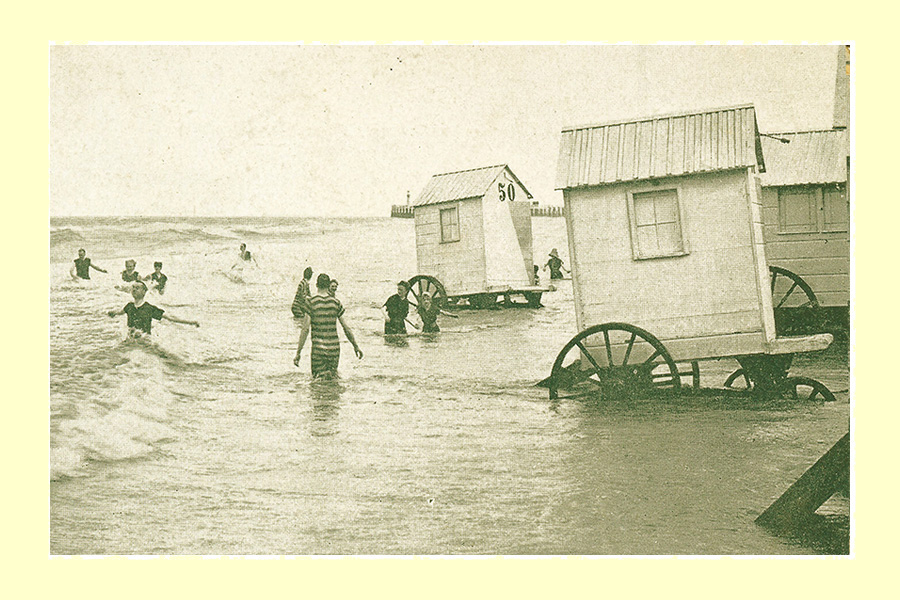

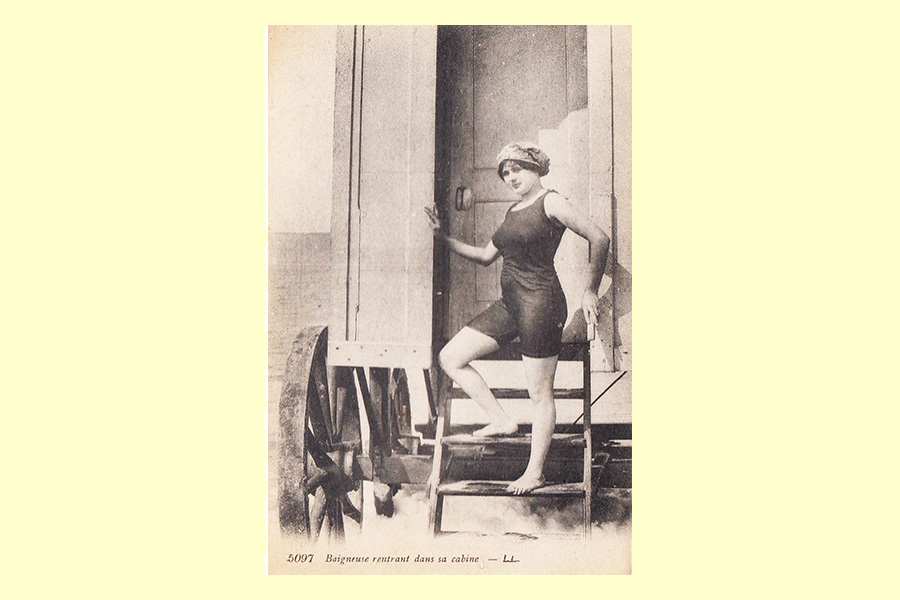

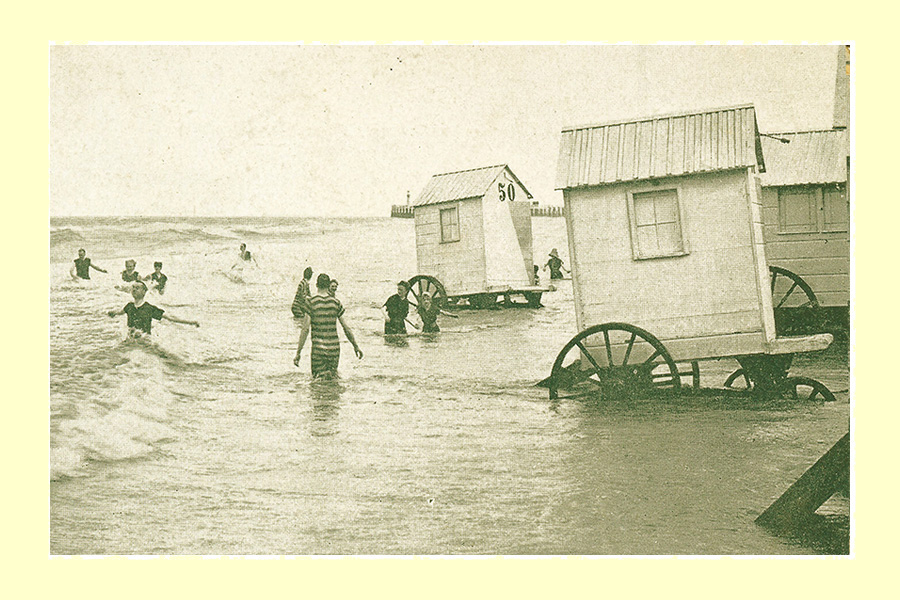

4) Sulle spiagge che si affacciano sull’Atlantico, spiagge della Francia e del Belgio in modo particolare, invalse l’uso di cabine su ruote in cui i bagnanti potevano agevolmente chiudersi per togliersi i costumi fradici facendosi poi «ritirare», riportare sulla riva ove ricomparivano vestiti di tutto punto. In taluni casi codesti carretti prevedevano una botola con scaletta direttamente ricavata sul loro pavimento, per permettere, soprattutto alle donne, dei rapidi e più discreti tuffi in mare.

5) Cabine su ruote sulle spiagge di Ostenda.

6) «Bagni alla corda», come erano comunemente definiti, qui sulla spiaggia di Nizza. Per consentire a bagnanti poco adusi al nuoto più tutelate discese a mare, si calavano in acqua, assicurate a corpi morti, delle robuste cime, a cui ci si poteva afferrare mantenendo un rassicurante ed efficace contatto con la terraferma: corde, dunque, in guisa di veri e propri cordoni ombelicali.

7) Andare al mare per tutto l’Ottocento e ancora nei primi decenni del Novecento non era tanto e non era solo occasione di abluzioni marine quanto di interminabili e stipatissimi “strusci”, di soste ai caffè, di più eclettiche evoluzioni con i pattini ai piedi, di opportunità per chiacchiere e pettegolezzi come ben sottolinea questa stampa che immortala il fitto passeggio sul lungomare di Boulogne-sur-Mer.

8) Villers-sur-Mer: affollata colonizzazione della spiaggia, tra ombrelloni e cabine, ma non del mare ove rari bagnanti passeggiano sulla battigia. Si tratta di una cartolina che invece recita: «gruppi familiari all’ora del bagno».

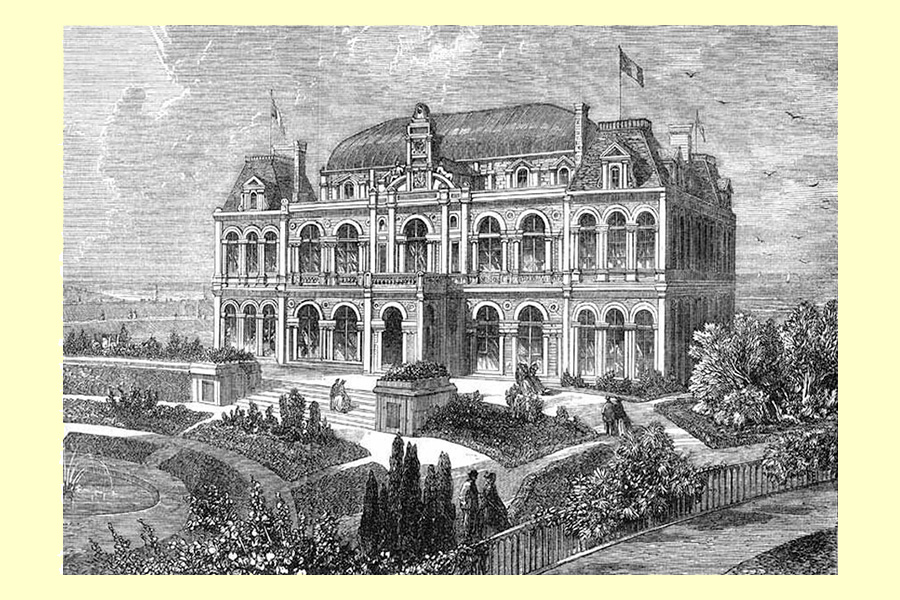

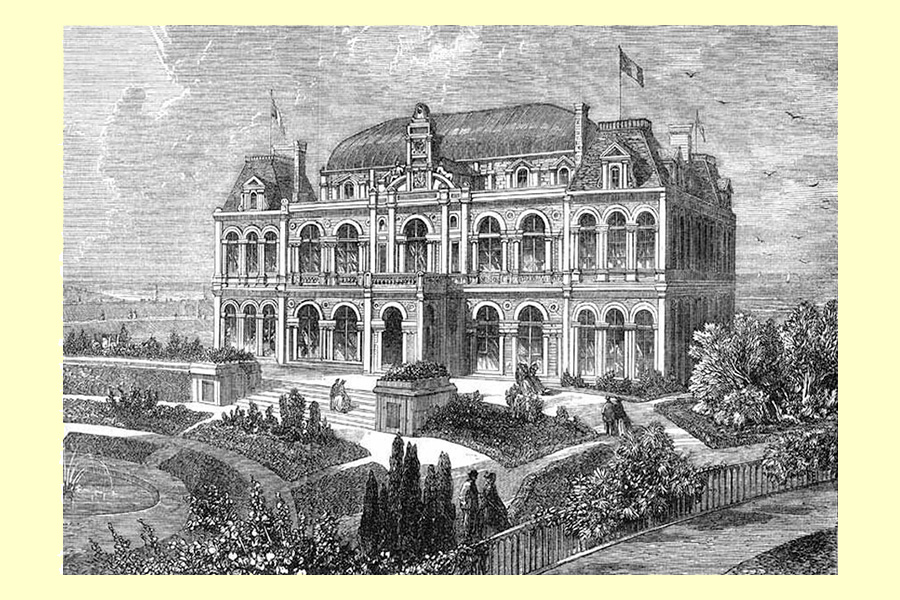

9) Stabilimento balneare edificato a distanza dalla riva nella cittadina di Boulogne-sur-Mer. Nulla fa presagire la «vocazione» marina di questo edificio qui raffigurato in una incisione del 1863.

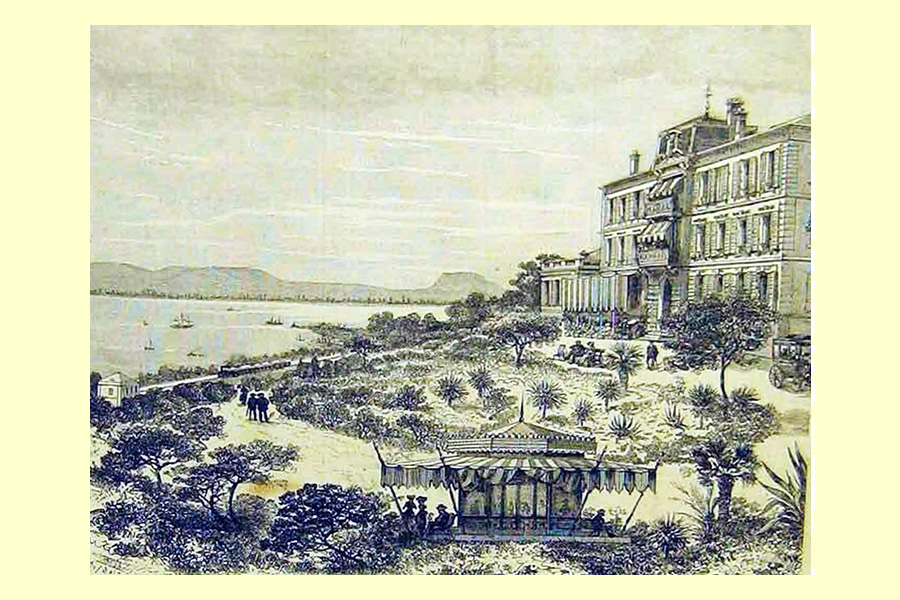

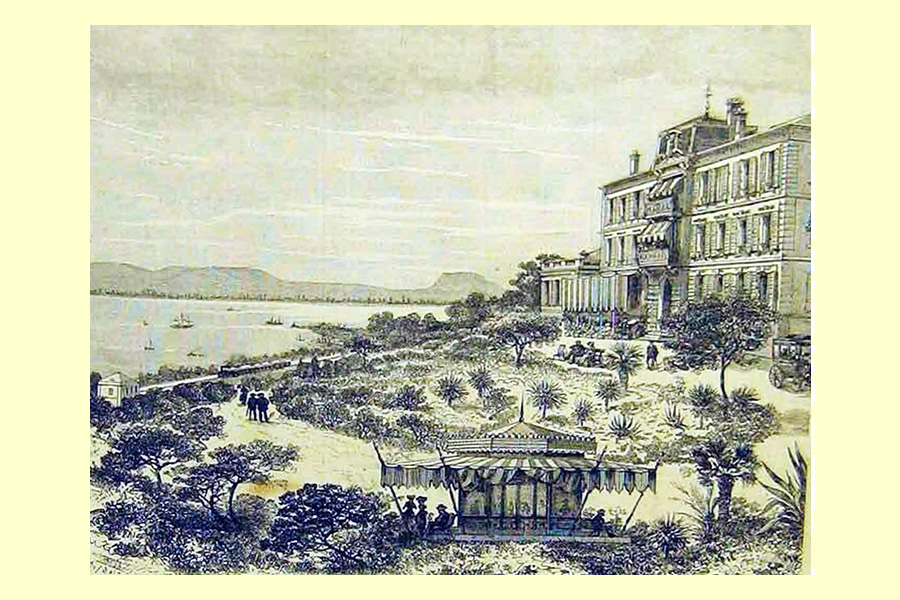

10) Saint-Raphaël: l’Hotel Beach come compariva nel 1886. A dispetto del nome, non si presagisce la relazione con la dimensione marina che con essa codesto palazzo manteneva ma evidentemente a distanza, circondato da giardini e vialetti e non prospiciente l’evocata spiaggia.

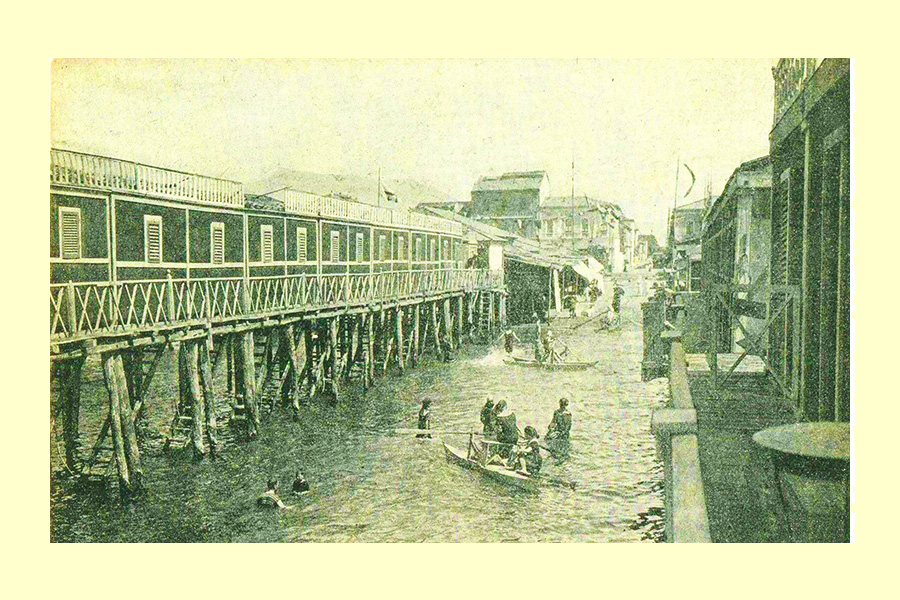

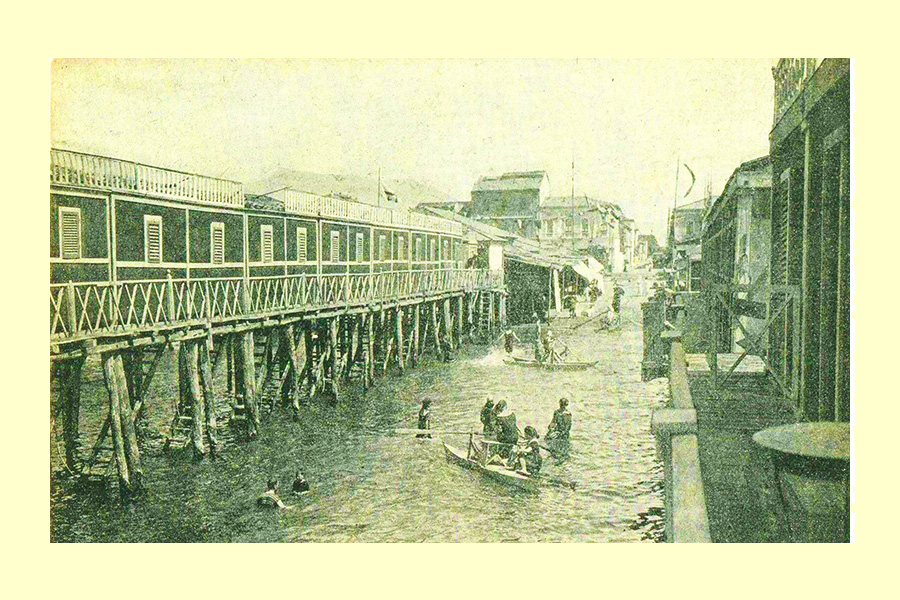

11) Estese teorie “palafitticole” di cabine che a Viareggio, su più schiere, creavano dei «cortili» e dei «vicoli» in cui i bagnanti, calandosi da scalette collegate al fondo di tali «abitacoli», si intrattenevano chiacchierando, con l’acqua alla vita o «navigando» su pattini a remi.

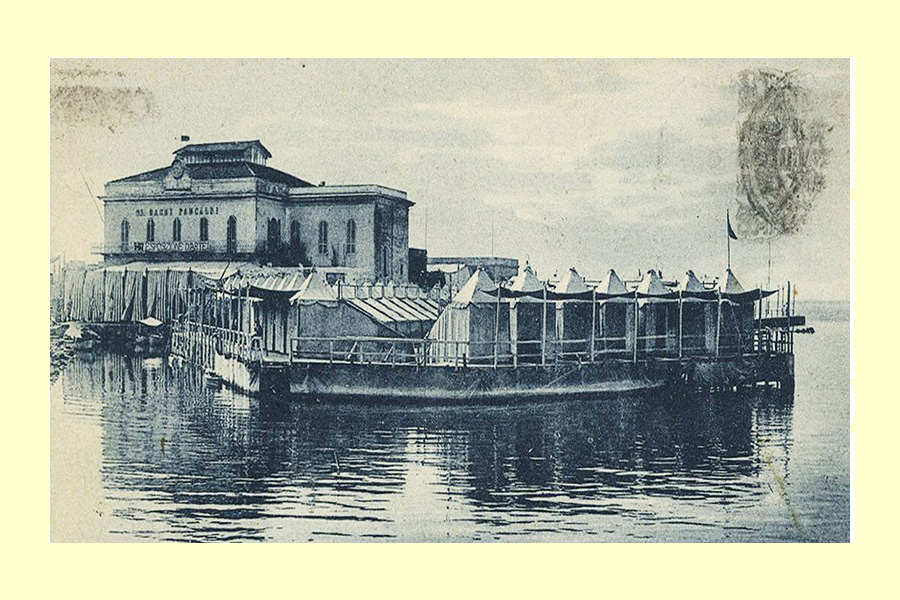

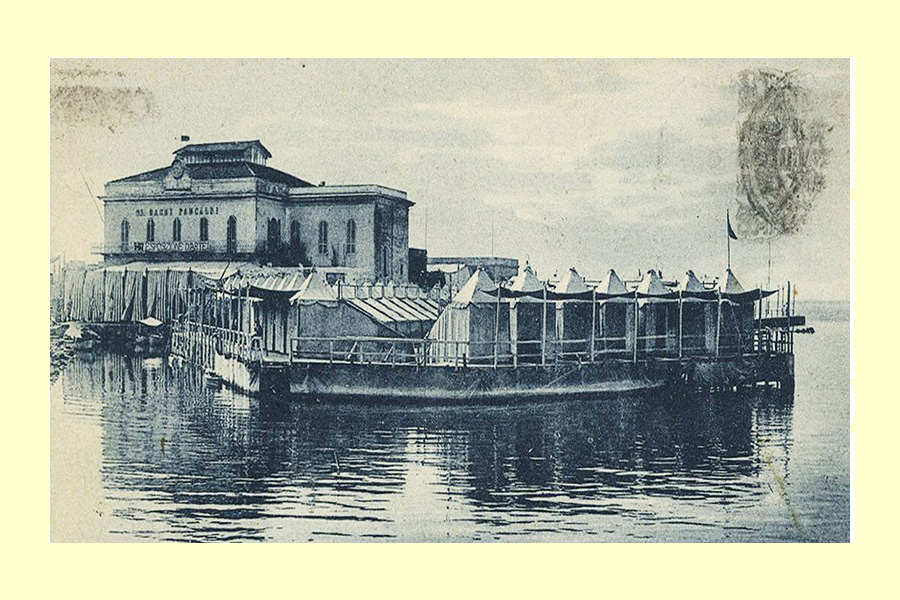

12) I bagni Acquaviva Pancaldi a Livorno, pluricentenaria istituzione labronica, parzialmente in muratura con la sua debita pletora di cabine. La struttura consentiva bagni idroterapici e bagni caldi di mare; offriva inoltre opportunità di svago consone soprattutto a un albergo «di terra», quali una sala di pattinaggio, una di lettura e di ballo, un caffè, una birreria, una gelateria e una pasticceria. Era inoltre in grado di ospitare rappresentazioni teatrali e musicali.

13) La moda dei pier e dei sun parlor, ovvero di lunghi pontili che si allungano in mare aperto anche per qualche centinaio di metri attrezzati di panchine su cui sostare per scambiare qualche battuta confortati dal salmastro e scaldati dal sole, è moda ottocentesca radicatasi in Inghilterra, Francia ma pure negli Stati Uniti sia sulla costa est che ovest. Offrono in qualche modo l’emozione di una possibile navigazione e del progressivo allontanamento dalla costa, l’illusione di un affaccio alto e protetto dal ponte di passeggiata di un transatlantico ma con i piedi ben piantati su una solida struttura in legno, poi in metallo e quindi in cemento armato. Qui il lungo pontile significativamente denominato Ocean Boulevard a Long Beach in California, come appariva nel 1848.

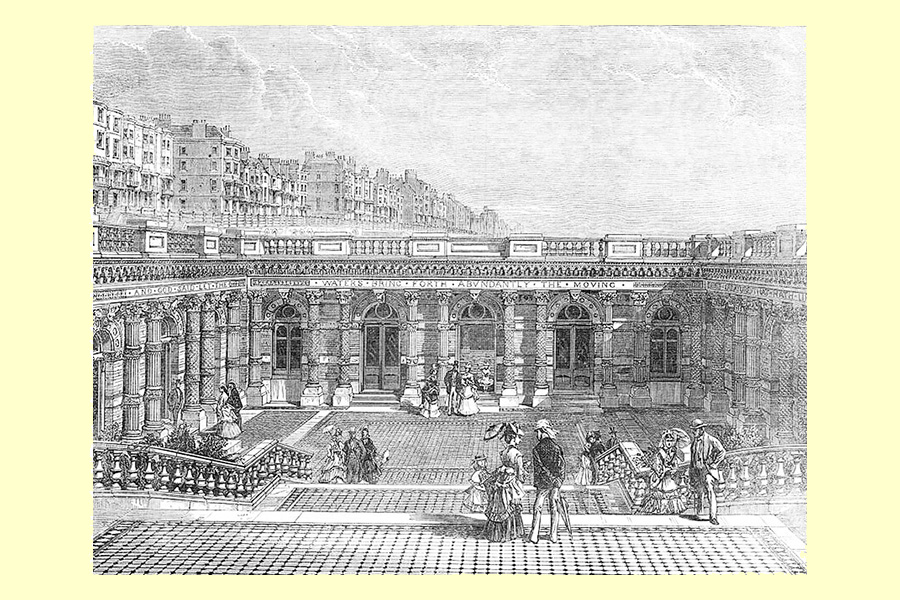

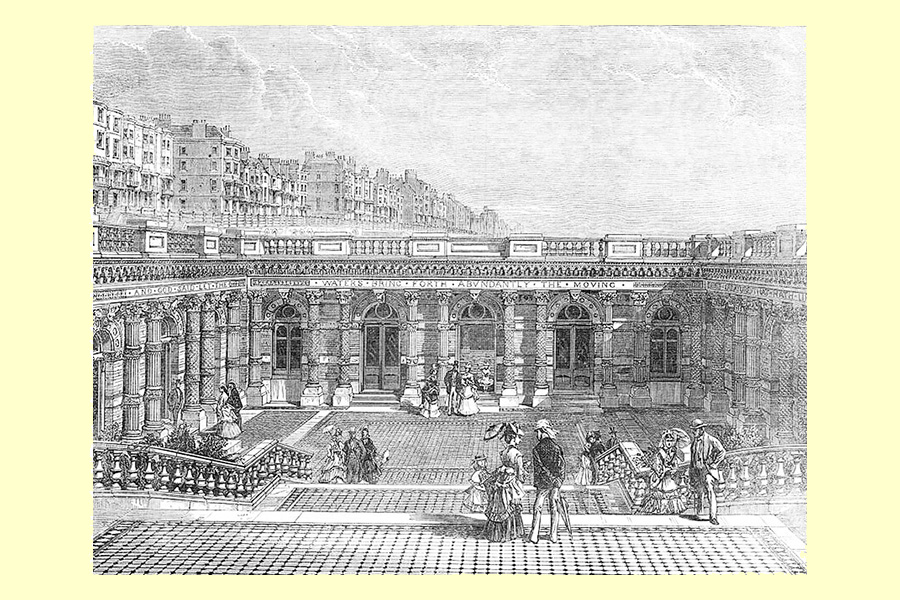

14) Il West Pier di Brighton edificato nel 1860, uno dei tre pontili sorti in tempi diversi sulle coste di questa città inglese a partire dal 1823, terminava in strutture coperte che ospitavano sale da ballo e da musica, ristoranti, sale da gioco e da the, caffè, negozi, giostre, «mimando» dunque intrattenimenti tipici di una nave passeggeri. Siffatta struttura era anche denominata Royal Suspension Chain Pier, una penisola totalmente lusoria per «saggiare» o, se si vuole, «assaggiare» il mare rimanendo, dunque, “sospesi” sulla sua sottostante superficie, incuranti del bello o cattivo tempo, al riparo dalla burrasca come pure dalla tediosa bonaccia. A partire dall’epoca vittoriana più di cento furono i pier disseminati lungo le coste inglesi.

15) La moda di estesi e spettacolari acquari aperti al grande pubblico ebbe in quello edificato a Brighton una suo significativo esempio. Non solo ampie vasche dotate di altrettanto generose vetrate per osservare da vicino un mondo marino con la sua fauna e la sua flora ancora sconosciuto ai più, ma intrattenimenti latamente circensi come il classico momento del nutrimento di pesci ma pure di foche, trichechi, coccodrilli.

16) L’ingresso dell’acquario di Brighton ma pure di altri grandi acquari come quello parigino del 1900, è discendente, mediante una scalinata che surroga, appunto, una discesa nelle profondità marine. Si tratta in realtà di una scelta anche tecnica per facilitare il pompaggio di acqua marina, ma che sul piano della comunicazione vuole dare l’idea di una emozionante immersione, nonché del contenimento e del possesso di una dimensione, quella degli abissi, «inscatolata» e surrogata da cotali vasconi.

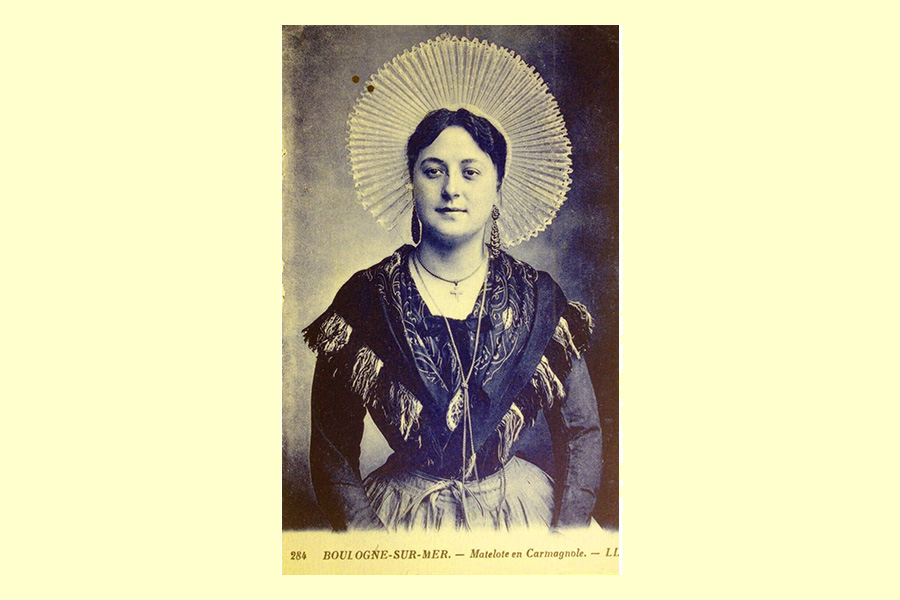

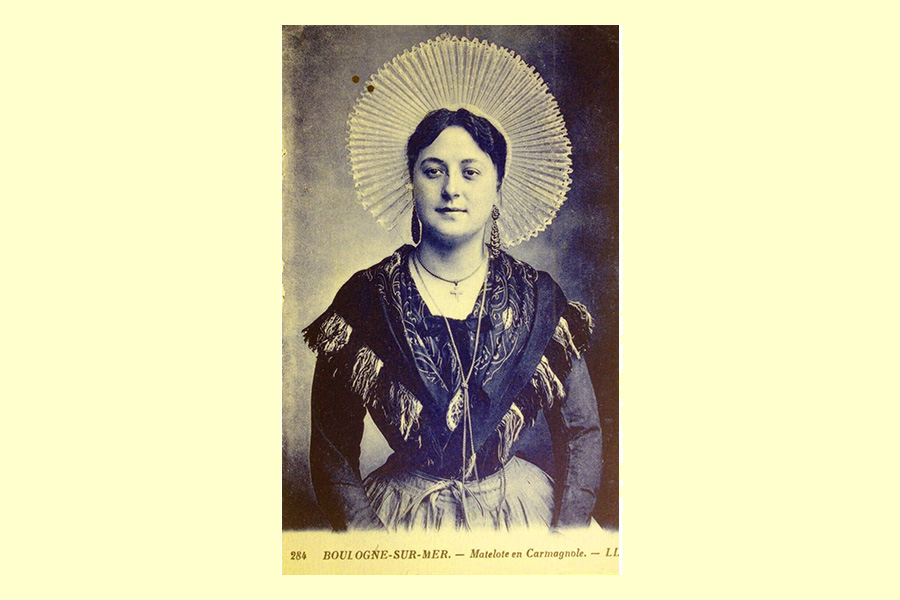

17) Mentre poco alla volta evaporano i tratti tradizionali di comunità rivierasche i cui paesi subiscono invasive riconfigurazioni in chiave mondana e turistica, i ritratti di autentici, «pittoreschi» e folkloristici rappresentanti di quei mondi paesani e marinari in via di sparizione alimentano un mercato di souvenir a cominciare da una variegata produzione di cartoline, di piattini e quadretti dipinti e bordati di conchiglie. Qui una giovane «marinaia» di Boulogne-sur-Mer, vestita da una carmagnole, un corpetto da lavoro, stretto in vita e talora arricchito da elementi ornamentali.

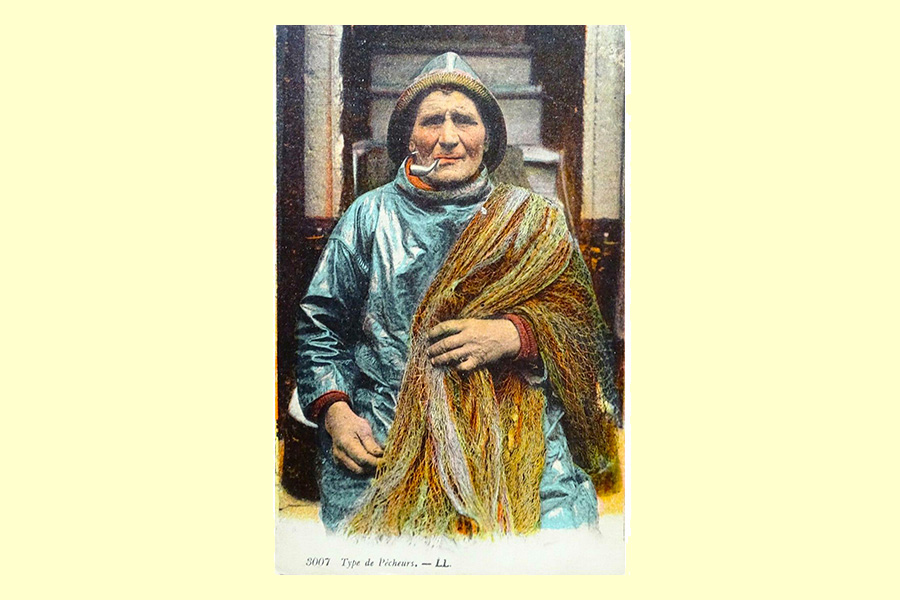

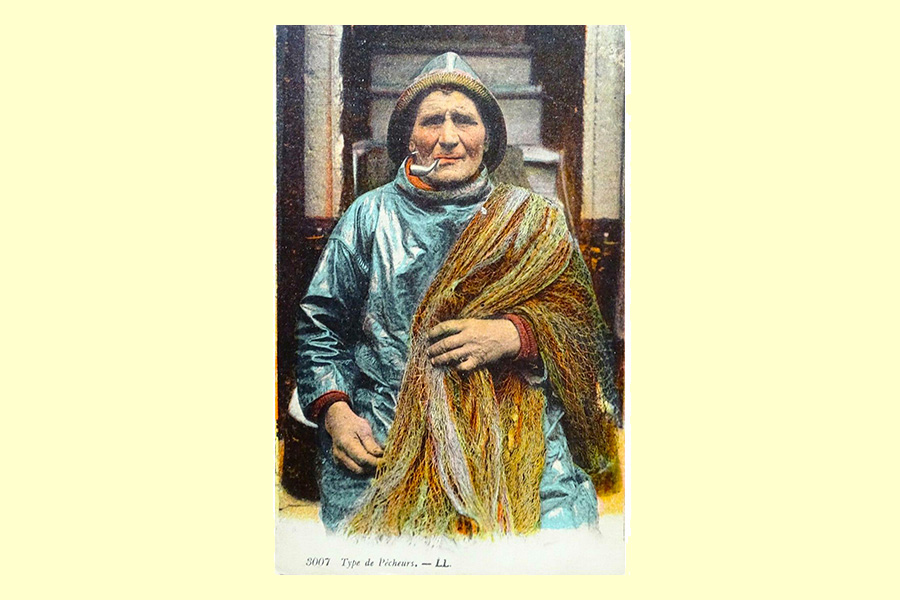

18) Eloquente ritratto di un pescatore francese ove il giaccone incerato, la rete sulle spalle, le grosse e nodose mani, il sudovest in capo e l’immancabile pipa in bocca concorrono a definire lo stereotipo del lupo di mare, più prosaicamente di marinai di coperta imbarcati su pescherecci.

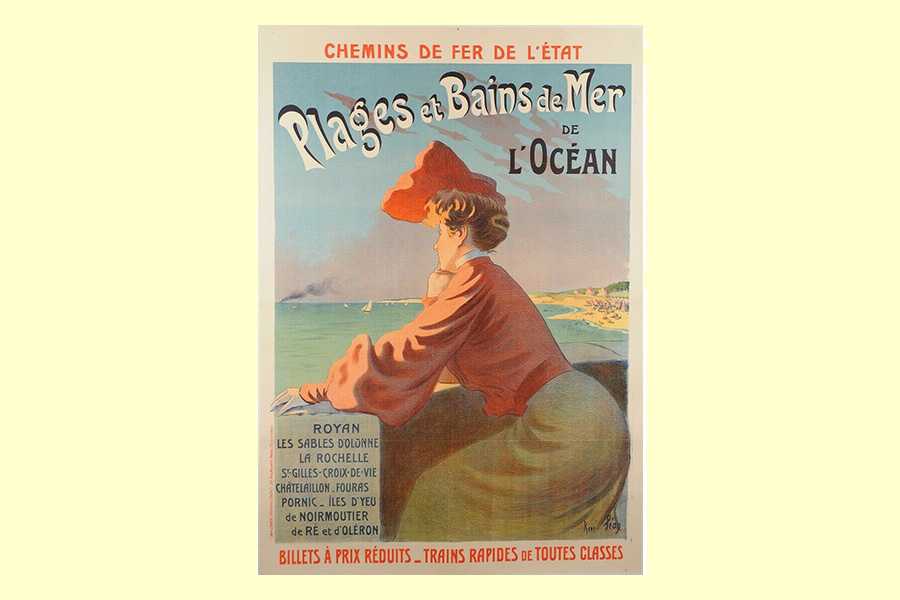

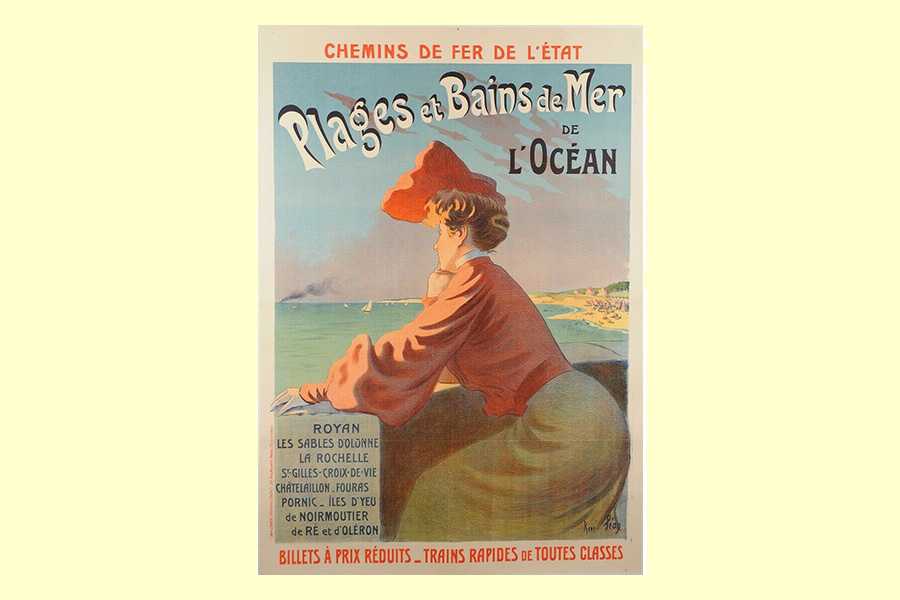

19) Morbidi colori pastello conferiscono calde tonalità cromatiche alle rappresentazioni di località di mare alla moda. Si tratta di convenzioni pittoriche tipiche di locandine pubblicitarie che puntano sull’ospitalità, sulle amene accoglienze, sulle rilassate atmosfere di località marinare votatesi al turismo. In questa immagine che pubblicizza i collegamenti ferroviari da una località balneare all’altra della costa atlantica francese, una formosa ed elegante signora contempla il mare calmo in un clima di quieta sospensione.

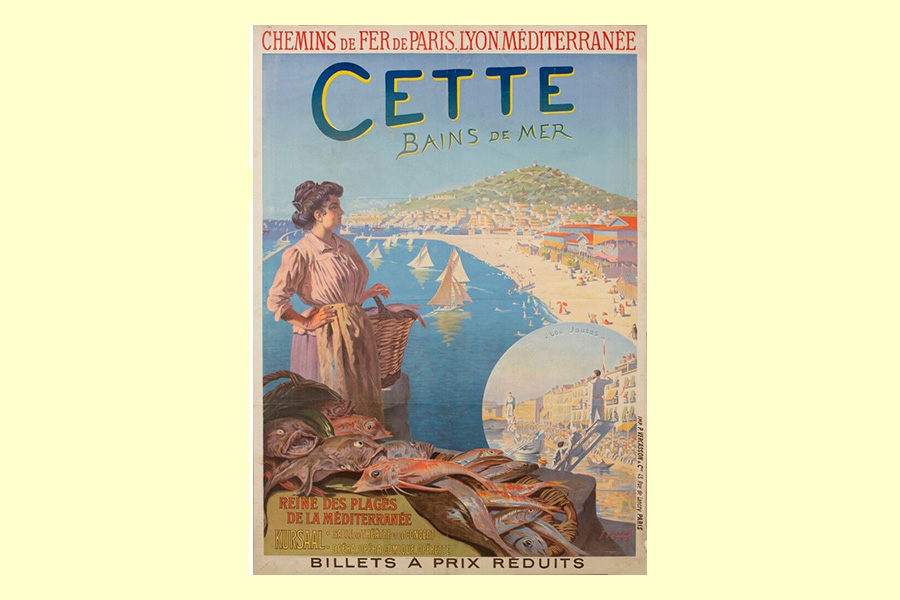

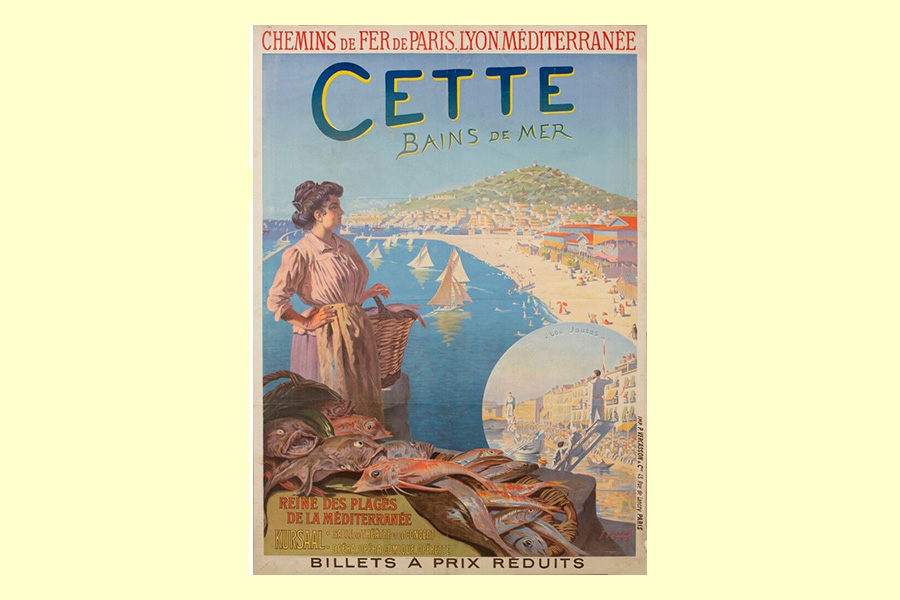

20) Cette, dal 1928 Sète, secondo porto francese sul Mediterraneo dopo Marsiglia, assieme a tale tradizione portuale e commerciale puntò già dagli inizi del Novecento sul turismo balneare: la locandina vellica palati differenti definendo la cittadina come la «regina delle spiagge» del Mediterraneo, magnificando i piatti locali ovviamente a base di pesce, evocando singolari intrattenimenti, in primis quelli della tradizione come il torneo in occasione dei festeggiamenti in onore di Saint-Louis, il 21 agosto. Si tratta della versione marinara di una giostra equestre in cui due cavalieri si incrociavano cercando di colpirsi vicendevolmente con la propria picca, qui perseguendo il medesimo obiettivo ma a bordo di due lance a remi. Bell’esempio di una festa sì marinara ma che trae ancora ispirazione dalla terra ferma.

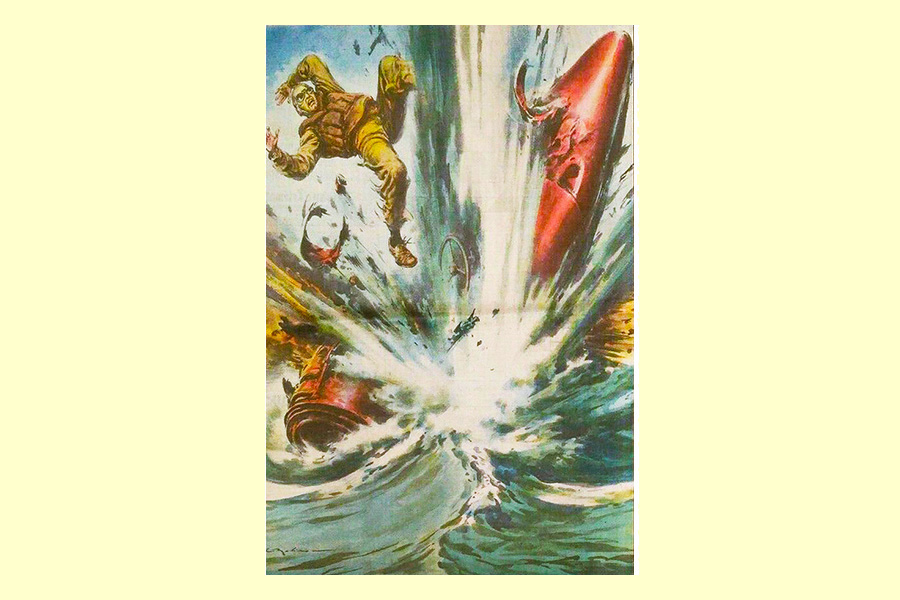

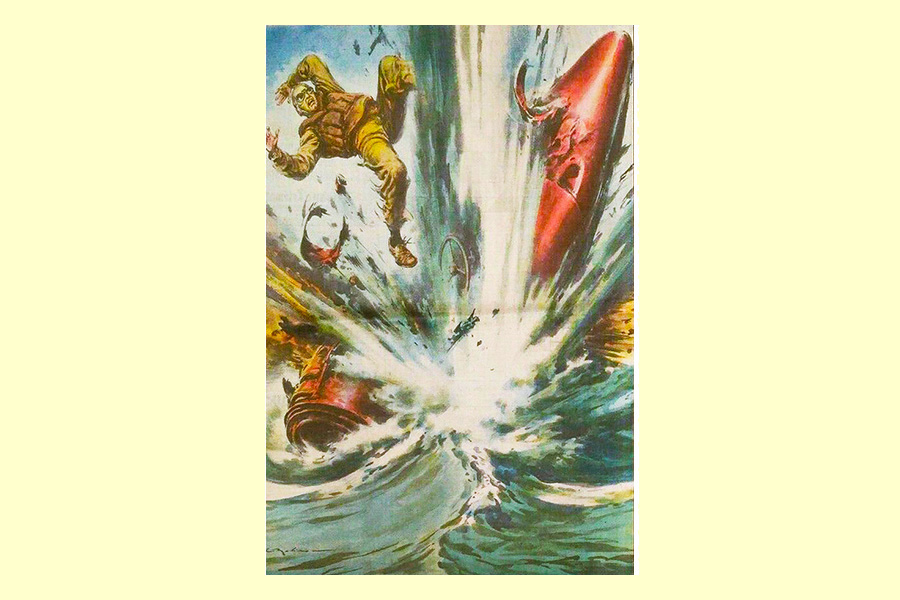

21) Dall’epoca del boom economico, dalla seconda metà del Novecento con maggiore evidenza, il tentativo di ben più antica data di fare di mari e anche di laghi un campo sportivo, il luogo di agoni prestazionali esasperate, diviene in qualche modo se non la regola, una sempre più diffusa consuetudine. L’ illusoria uniformità della superficie equorea ove, in apparenza, non sembrano esserci ostacoli o non appaiono comunque così evidenti come sulla terraferma, pare sposarsi con cimenti legati alla ricerca esasperata della velocità. Con le conseguenze del caso. Walter Molino, celebre illustratore della Domenica del Corriere, così raffigura la tragica disintegrazione del motoscafo spinto da un motore a reazione e improvvisamente esploso mentre il suo pilota, John Cobb, raggiunta la paurosa velocità di 333 chilometri orari, tentava di aggiudicarsi il record mondiale di tale specialità sulle acque del Loch Ness nel 1952, a bordo di cotale missile o siluro, come vuol si dica.

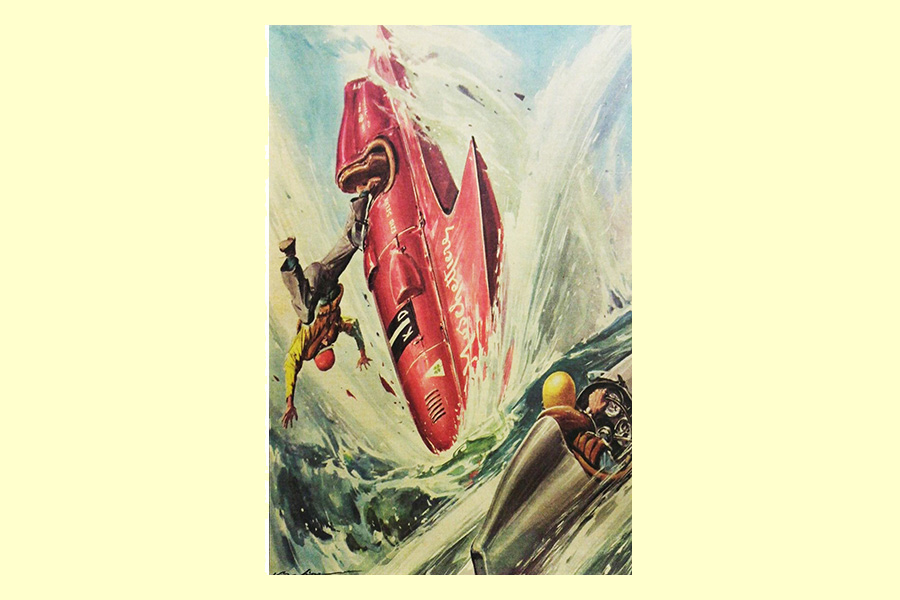

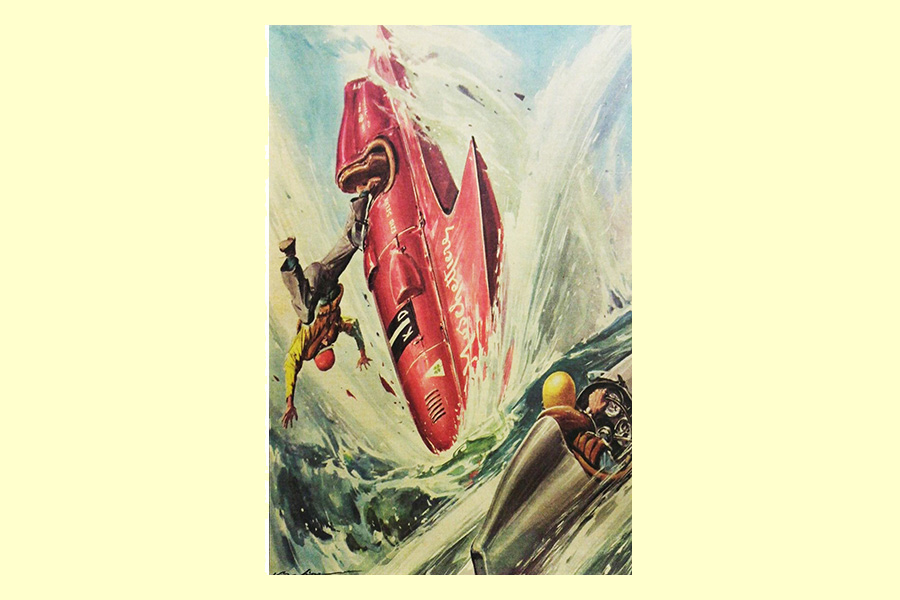

22) Ancora Molino raffigurò un altro incidente mortale occorso, in questo caso, a Ezio Selva nel corso dell’Orange Bowl Regatta a Miami in cui il suo motoscafo prima si impennò e quindi si ingavonò violentemente dinnanzi alle tribune poste all’arrivo di questa competizione. Era il gennaio del 1958. Le vittime di cotali esasperate prove sono purtroppo moltissime: nell’ambito del campionato del mondo di offshore del 1990, nella prova corsa nelle acque di Monte Carlo, la morte colse Stefano Casiraghi, consorte di Carolina Ranieri, a bordo del Pinot de Pinot di cui perse il controllo. In un’altra prova del campionato del mondo offshore del 1993, a largo di Casamicciola, il catamarano Victory Team speronò una barca dell’organizzazione uccidendone i due occupanti. Nel tentativo di strappare il record di velocità da Monte Carlo a Venezia, tre dei quattro componenti dell’equipaggio di un offshore capace di raggiungere i 140 chilometri orari si schiantò nel 2019 su una diga nei pressi del Mose nella laguna veneta.

23) Lo sci acquatico deve la sua pericolosità, come è ben intuibile, al fatto che il corpo dell’atleta non può godere di protezioni come i cupolini dei motoscafi o gli scafi di altri mezzi estremi. L’impatto anche solo con la superficie dell’acqua a velocità ben superiori ai 100 chilometri all’ora può essere letale. Ricordiamo Sarah Teelow campionessa australiana di sci acquatico che dopo precedenti infortuni da cui si era risollevata, muore in un ennesimo incidente nei pressi di Sidney nel 2013.

24) Rocambolesca caduta che conduce a un capovolgimento dell’atleta con petto e testa pericolosamente «piantati» sotto l’acqua.

25) Negli yacht da altura e da regata, oramai da molti decenni, le carene non sono più «stellate» ma sostanzialmente piatte o, comunque, molto meno pronunciate per diminuire l’attrito della parte immersa con l’acqua. Per far in modo che tali scafi possano rimanere «in piedi» non abbattendosi sotto la spinta del vento sulle vele, è necessaria una zavorra ricavata in un apposito bulbo al termine della lama di deriva che si diparte dalla parte centrale della carena. Si tratta pur sempre di un braccio di leva sfavorevole la cui zona critica si situa nel congiungimento, mediante prigionieri, della citata deriva allo scafo. In situazioni di mare molto grosso, di onde impegnative, lo sforzo, in quel punto, fattosi eccessivo può condurre alla perdita improvvisa del bulbo con immediato rovesciamento dell’imbarcazione. Incorse, tra i molti, in tale drammatico incidente Simon Le Bon al timone del Drum nel corso dell’edizione del Fastnet del 1985. Una precedente edizione di tale regata oceanica, quella del 1979, era già stata funestata, a causa di condizioni meteo-marine proibitive, dal naufragio di molte imbarcazioni non in grado di fronteggiare i marosi assieme ai loro equipaggi altrettanto poco esperti. In quel caso persero la vita quindici persone.

26) Anche i laghi possono farsi specchi d’acqua altrettanto rischiosi soprattutto quando tali pericoli non si vogliono intuire e prevenire. Nel campionato di classe Asso 99 tenutosi sul Garda nel 2012, in un giorno funestato da una burrasca con venti superiori ai 60 nodi, viene dato comunque il via dalla giuria alla regata. A seguito di una virata l’Asso battezzato con il nome forse troppo spavaldo di «Gradasso» scuffia e naufraga rimanendo solo con la parte poppiera e il timone fuori dall’acqua. L’immagine suona letteralmente come eloquente de profundis di tale disavventura.

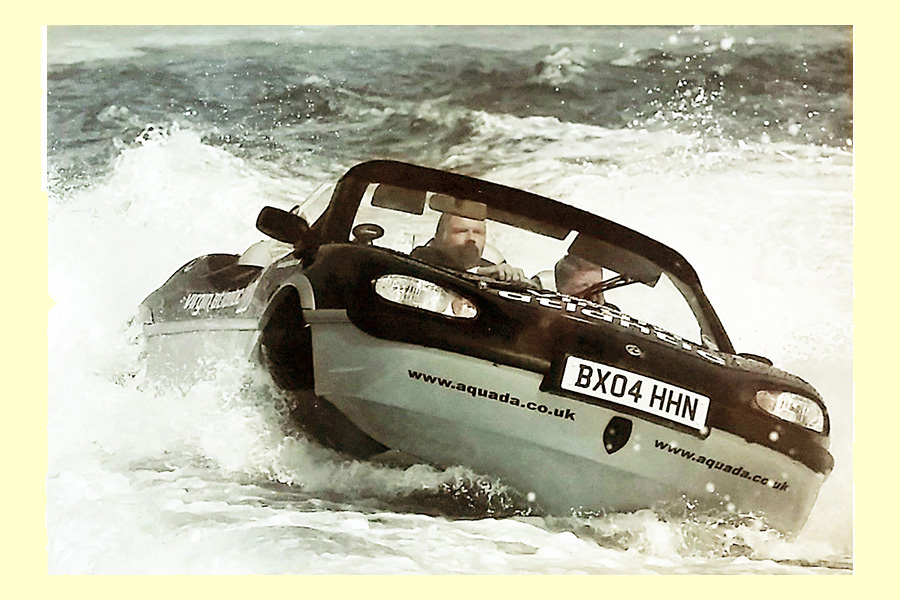

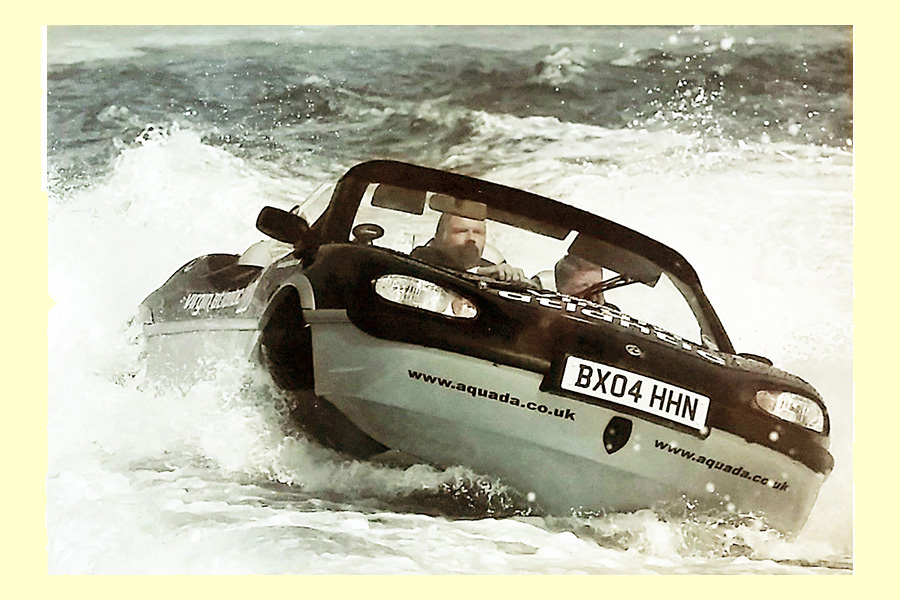

27) L’idea ma pure la presunzione di giungere sulle rive in auto e di proseguire in mare senza sollevare le terga dal proprio veicolo non è di oggi; la realizzazione di mezzi anfibi, prima militari e quindi di uso pure civile, ha attraversato tutto il Novecento. Dagli anni Sessanta del Novecento si concretizzano progetti volti alla costruzione di auto naviganti per esplicito ed esclusivo fine lusorio tra cui la spider Amphicar. Si naviga solo a velocità moderate e in condizioni pressoché di calma piatta perché codesti «autonatanti» potrebbero facilmente colare a picco a causa delle «murate», leggi portiere, assai basse sull’acqua. Sul finire del secolo e fino a oggi subentrano ulteriori nuovi veicoli anfibi ben più aggressivi, capaci di gareggiare in velocità, con motoscafi e gommoni, le cui linee richiamano ora auto scoperte e decapottabili, ora muscolose e più militaresche Jeep.

28) L’Aquada una volta entrata in acqua, solleva e ritira le ruote nei parafanghi per rendere la sua carena maggiormente idrodinamica, accedendo quindi il suo potente idrogetto posteriore che la fa schizzare e impennare rabbiosamente. La vocazione “aggressiva” e invadente di siffatti mezzi si commenta da sola.

29) A essere spinte da un idrogetto sono pure le moto d’acqua la cui leggerezza e velocità le invola permettendo evoluzioni ardite ed aeree. Qui una fallica e inusitata impennata di uno di questi scooter acquatici pilotato da una ragazza.

30) Tali mezzi, declinati in molti modelli differenti, variamente definiti, conosciuti pure come acquabike, possono consentire anche giri della morte di 360 gradi, sovente con la complicità di onde usate a mo’ di rampa di lancio.

31) Sfruttando l’acqua espulsa con violenza sempre da uno scooter acquatico ci si può sollevare dalla superficie marina volteggiando in aria sostenuti da tali getti: è la recente moda del flayboard e dell’ hoverboard che risale al seconde decennio del 2000.

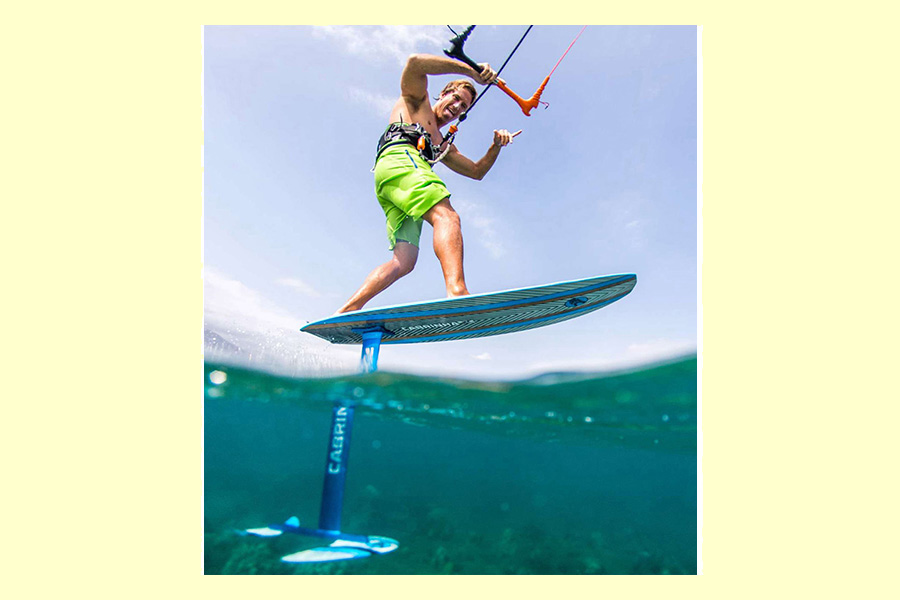

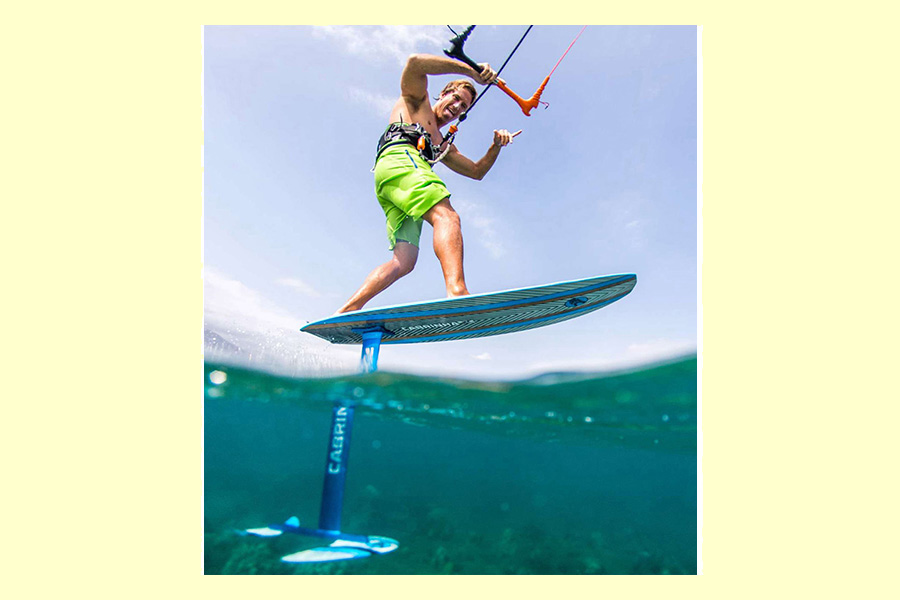

32) Anche sulla forza propulsiva del vento si può tornare a «lucrare sempre con l’intento di affrancarsi dal mare, di usarlo quale «ascensore», catapulta, trampolino verso il cielo. Dal windsurf mezzo oramai di pluridecennale e consolidata «tradizione», a sua volta figlio del wave surf, che ha come fondamentale freccia al suo arco quella di garantire imperiose e veloci planate, si è da poco affermata una versione ancora più estrema che recupera il modo di navigare degli aliscafi, mezzi sia militari che passeggeri, che conobbero un loro particolare momento di gloria già negli anni Settanta del secolo scorso. Lunghe e sottili estremità incernierate su ambedue i lati dell’opera viva, a prua e poppa, dette appunto ali, consentivano il progressivo innalzarsi del mezzo al di sopra della superficie marina sostenuto in una planata estremamente veloce da cotali appendici e da potenti motori. Utilizzando un buon vento e opportune e sottili ali dette comunemente foil incernierate sulla carena del windsurf si può ottenere un effetto simile sollevando del tutto la tavola dall’acqua. Per arrivare dove?

33) Scendendo dal windsurf si può salire su una ben più contenuta tavola per praticare il kitesurf collegati a un’ala capace anch’essa di sollevare chi la manovra verso il cielo dove compiere molte ardite e spettacolari figure. Se non basta è disponibile l’Hydrofoil che dota le minuscole tavole del kiter di una pinna-alettone o anche il Moth, minuscola imbarcazione anch’essa munita di foil per brucianti planate e successivi involi. Il riferimento è alla falena, lepidottero notturno con la facoltà di vedere «oltre», oltre la notte, che ammicca alla capacità del Moth di spingersi verso frontiere quasi impensabili dove la superficie marina non è più di impaccio alla navigazione ma pista per il rollaggio e il decollo di cotali ibridi scafi. Chi ha pensato di battezzare in tal modo codesto natante non è evidentemente a conoscenza dell’altra faccia della medaglia, ovvero del fatto che alla falena, nella tradizionale accezione popolare, si attribuisce un’aura sinistra, la si suppone foriera di cattivi presagi, proveniendo essa dalle tenebre ma pure essa ostentando livree con un disegno che ricorda sorprendentemente un teschio.

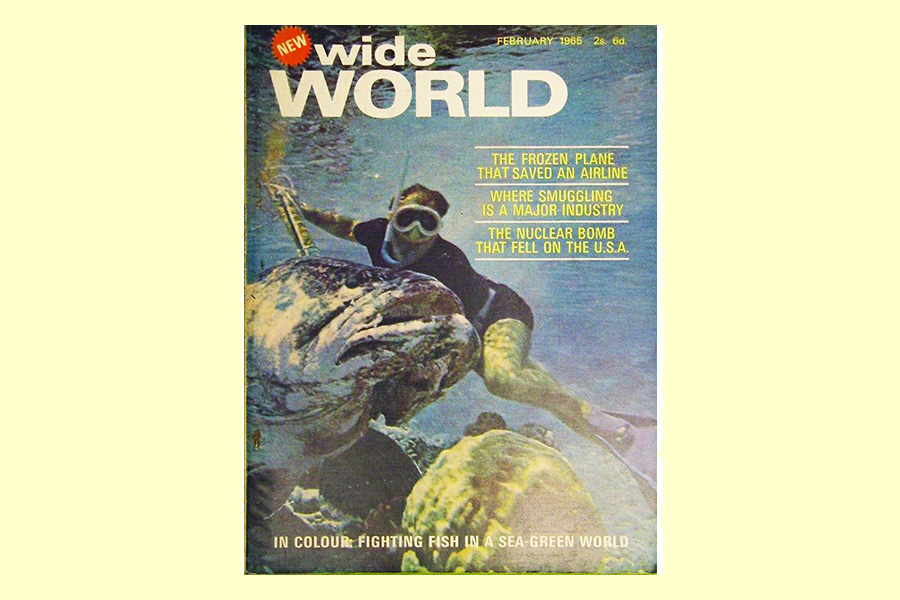

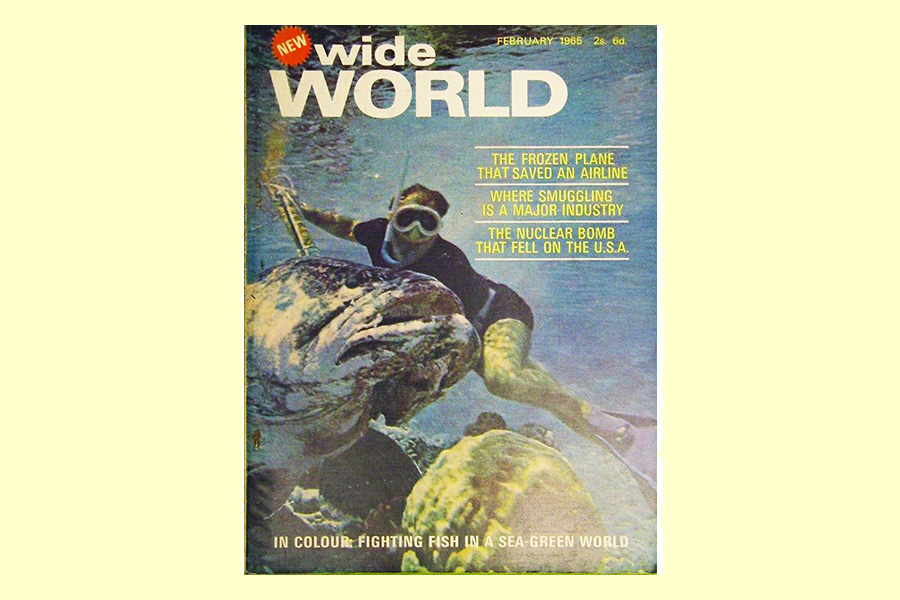

34) Le ali plananti sono a loro volta «planate» sui catamarani recentemente impiegati nelle regate del circuito della Coppa America e non solo su quelli. Volendo movimentare sfide un tempo consumate a bordo di monoscafi peraltro con limitazioni nelle andature e impegnati in percorsi di regata distanti dalla terraferma, volendo fare di tale evento un business e uno spettacolo «comprensibile» a tutti, sono scesi in campo multiscafi da impegnare in specchi d’acqua prossimi alle rive anche per l’inesistente loro pescaggio, ben visibili da un folto pubblico pagante. Per rendere il tutto ancor più acrobatico a tali scafi, già per loro natura molto veloci, si sono imposte delle appendici plananti. Tali appendici hanno fatto inoltre rinascere il monoscafo anch’esso sostenuto da cotali pinne che dal 2020 esordisce nuovamente in Coppa America. Sono ovviamente divenute inevitabili scuffie più o meno disastrose e c’è pure chi, in un recente passato, ci ha rimesso la vita.

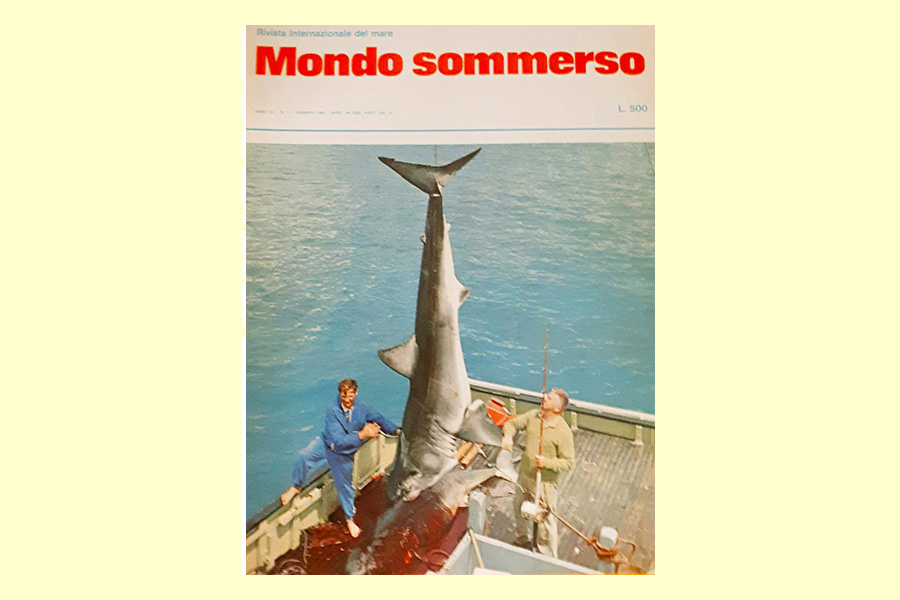

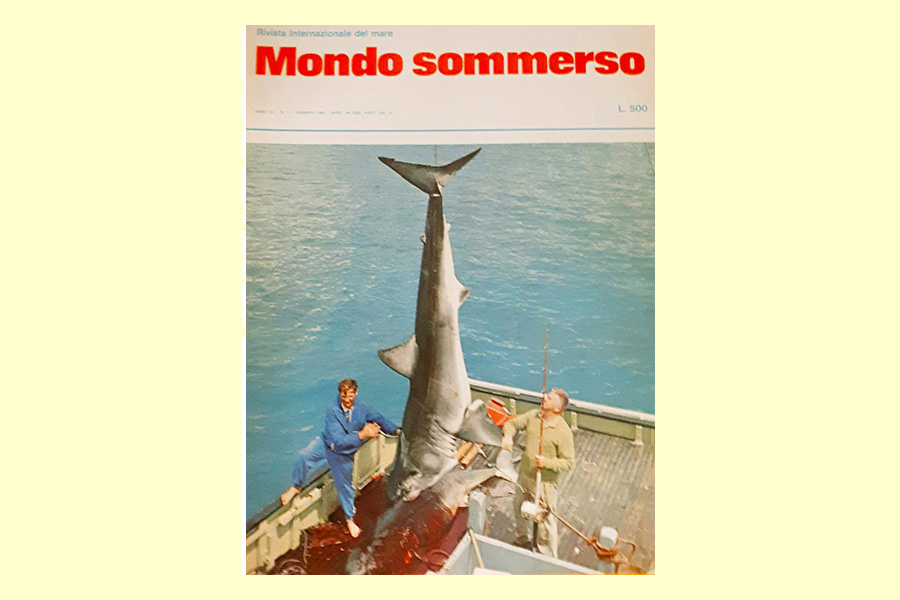

35) L’invasione scomposta e arrogante del mare ne ha implicato la superficie ma parimenti la profondità. Dagli anni Sessanta del Novecento nasce la figura del sub ma soprattutto del pescatore subacqueo che grazie all’uso di bombole e autorespiratori, di fucili subacquei a molla, a elastico, ad aria compressa e infine dotati di aste con teste esplosive, può permettersi battute di pesca più simili alla caccia grossa perpetrata ai danni, sulla terra ferma, dei grandi felini, di rinoceronti ed elefanti. Similmente in acqua si punta alla grande e corpulenta cernia, allo squalo, alla manta mentre parimenti si organizzano campionati nazionali e mondiali di pesca subacquea. Una volta catturata la preda la foto ricordo è tristemente d’obbligo, composta secondo stilemi figurativi precisi: il sub viene ritratto a fianco della preda, quest’ultima, però, in primo piano rispetto al pescatore per esacerbarne le dimensioni.

36) Tristo e ricorrente criterio figurativo è quello dell’esibizione a bordo o sul molo della preda sospesa sanguinante per la coda affinché chi, constatando la mole impressionante del pesce, ne deduca il «coraggio» del predatore.