1) Carlo Magno nella sua versione da parata, nello scintillio di un’armatura meticolosamente cesellata, secondo l’interpretazione del napoletano Nicola Corelli.

Corazze e paltò: volendo essere estremamente sintetici queste due “divise” definiscono l’appartenenza dei personaggi alle storie di cavalieri o di camorra. In ambedue i casi la maggiore o minore ampollosità e ricchezza delle due mise definisce lo status. Corazze ed elmi con motivi ornamentali sbalzati finemente nell’ottone, mantelle ricamate e cimieri policromi e vistosi, figure e simboli applicati sul petto e sulla parte frontale della celata sono esclusiva della crème paladinesca, di Orlando, Rinaldo, del medesimo Carlo Magno od anche dei condottieri saraceni che sfoggiano armature meno paludate, alle volte limitate a pettorali e dorsali ma senza elmi, sostituiti da turbanti comunque di foggia e tessuti ricercati.

Ai pupi camorristi, detti a Napoli anche “borghesi”, viene congruentemente imposto un completo costituito da giacca, panciotto e pantaloni, e sovente da un soprabito, appunto un paltò, di pesante tessuto. Sulla testa troneggia una sorta di basco in pelliccia la quale viene pure impiegata per impreziosire colli, maniche e le bordature delle vesti. Non manca una camicia e una fascia in vita in raso colorato, collane e bracciali che vocano agio economico ma soprattutto potere del personaggio. Tore ‘e Crescenzo, indiscusso capo dei malavitosi napoletani, va in scena pesantemente agghindato e fasciato nei modi appena descritti. Suoi sodali e avversari non sono da meno, come, ad esempio, Peppe Aversano.

I comprimari, il popolino, una nutrita congerie di lignee comparse si presentano in camicia e pantaloni, talora con una povera e sdrucita giacca, a capo scoperto o con una “coppola” anonima. Le popolane si presentano avvolte in scialli, con grembiuli e lunghe e gonfie gonne. Se apparentate ai capi della camorra le vesti non cambiano granché ma i tessuti sono decisamente più preziosi e ricercati. Ne consegue che pure le acconciature si fanno maggiormente elaborate; compaiono orecchini, collane e anelli.

1) Carlo Magno nella sua versione da parata, nello scintillio di un’armatura meticolosamente cesellata, secondo l’interpretazione del napoletano Nicola Corelli.

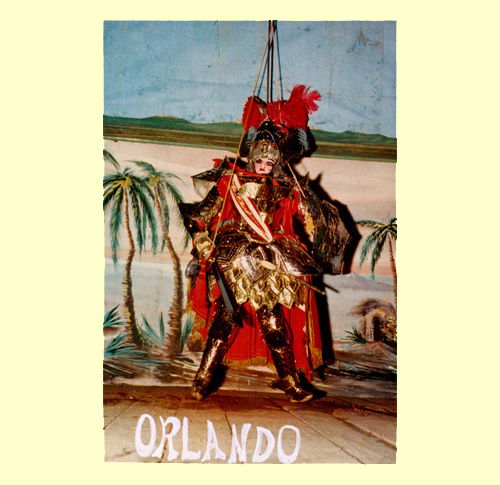

2) Orlando fasciato nella sua vistosa corazza in ottone lucidato appartenente alla compagnia Nicola Corelli di Napoli.

3) Rinaldo in una versione particolarmente possente e massiccia con l’insegna del leone sbalzata sulla celata. La corpulenza è tratto ricorrente tra i pupi della famiglia Perna di Frattamaggiore da cui questo pupo proviene.

4) Angelica, il cui status principesco, sottolineato dalla corona e dalla veste preziosa con applicazioni dorate e lucenti, convive con le fattezze di un volto paffuto e la bionda acconciatura che la assimilano ad una bambola da fiera. Compagnia Perna di Frattamaggiore.

5) Gruppo di camorristi, di capibastone, al centro del quale e in primo piano si colloca una donna con fare autorevole; la figura femminile nelle storie di malavita prevedeva la presenza di femmine energiche e combattenti che spalleggiavano i loro uomini implicandosi direttamente in scontri e duelli. I guappi indossano tutti vestiti borghesi variamente e vistosamente agghindati per rimarcare ruolo e censo da essi ricoperti in seno alla consorteria criminale. Primo da sinistra nel suo immancabile abito scuro o nero, Tore ‘e Crescenzo. Compagnia Di Giovanni, Napoli.

6) Pupi di camorra in una delle loro ultime versioni, risalenti agli anni Settanta del Novecento, ridotte nelle dimensioni e ingentilite dall’uso di costumi di scena realizzati in colori sgargianti e luminosi. Anche i tradizionali e scuri colbacchi sono ora confezionati con scampoli di pellicce chiare e bionde. È il tentativo di una tradizione teatrale oramai prossima al tramonto di edulcorare le proprie storie in una impari lotta con il policromo cinema di animazione e con il piccolo schermo. Compagnia Di Giovanni, Napoli.

7) Tore ‘e Crescenzo in completo scuro con applicazioni in pelliccia bianca e vistosa teoria di intrecciati alamari che, in questa interpretazione di Vincenzo Corelli di Torre Annunziata, prevede ulteriori preziosità quali il gioiello sul petto, all’altezza della chiusura del colletto, un diadema sul basco e un anello di generose dimensioni alla mano sinistra.

8) Donna delle storie borghesi che ostenta una pettorina trinata con pietra preziosa, una borsetta dorata e un cappello ad ampie falde da cui scende fin sulle spalle una cascata di morbidi e fluenti boccoli rossi: tutto sembrerebbe conferirle un aspetto elegante, vezzoso e “innocuo” se non fosse per il palmo della mano destra che presenta il classico foro in cui all’occorrenza il puparo inserisce l’impugnatura di un coltello o di un bastone facendo di questa suadente “pupa” una risoluta e aggressiva camorrista.

9) Ai mori, anche detti turchi o infedeli, pur se le rimaneggiatissime storie paladinesche non mancano alle volte di riconoscere la regalità, l’ardimento e la cavalleria di alcuni loro principi e condottieri, spetta alla fin fine l’ingrato compito di soccombere alla cristianità. La loro sudditanza, il loro destino comunque “segnato” e perdente è già dichiarato dal costume indossato. Se certi elementi del vestiario assumono la funzione di connotare la provenienza orientale del pupo, il turbante e i pantaloni alla zuava, scompare la grandiosa e sfavillante corazza dei cavalieri sostituita da un ridotto corpetto che protegge solo la cassa toracica. Immancabili baffoni scuri e nera capigliatura, talora corvina, annichiliscono dinnanzi agli angelicati volti di certi paladini con occhi cerulei e bionde chiome. Pupo appartenente alla famiglia Perna.

10) Anche tra le fila degli infedeli sono presenti certune eroine al pari di altrettante donne combattenti cristiane come la temibile Bradamante. Siamo qui al cospetto della regina Angroia. L’armatura torna ad avere una sua preminente importanza, una funzione “promozionale”, distinta comunque dalle corazze dei cavalieri cristiani per una generale e minore accuratezza esecutiva. Sull’elmo o sulla sua celata campeggia la mezzaluna per rendere subito evidente la provenienza “etnica” del o della combattente. Anche l’arma si fa impropria e assai meno “nobile” di una durlindana sostituita in questo caso da un goffo martellone. Pupo appartenente alla famiglia Perna di Frattamaggiore.

11) Marionetta appartenente alla compagnia di Vincenzo Corelli fotografata in azione nel corso di uno degli ultimi spettacoli tenuti da questa famiglia a Napoli negli anni Ottanta del Novecento. Siamo al cospetto di un giocoliere capace di far compiere alla palla inusitati e stupefacenti voli sempre ritornando sui palmi delle mani di questo funambolo comandato da una complessa teoria di fili diversi dei quali necessari per far roteare la sfera.

12) Pagliaccio proveniente dalla compagnia Perna di Frattamaggiore concepito per esibirsi in balli acrobatici suonando delle nacchere. L’ampiezza dello sgargiante costume garantisce alla marionetta ampi movimenti e la facoltà di esibirsi in coreografie ardite e sorprendenti volteggi.