1) Il sipario in velluto azzurro del teatro dei pupi di Vincenzo Corelli con applicazioni in oro e rivestimenti laterali in tessuto piegato ad arte in anse, volute e seni che ne movimentano l’aspetto in chiave estetizzante.

Il fondale, appeso alle assi del ponte di animazione che sovrasta il palco e su cui salgono gli animatori, scende, srotolandosi, davanti al palco medesimo, delimitando posteriormente lo spazio scenico. Le gambe degli animatori in azione sulla passerella, altrimenti visibili dal pubblico, sono nascoste da un cieletto abbellito da motivi ornamentali. Certune compagnie, in grado di disporre di un adeguato retropalco, collocavano la scena dipinta non davanti, ma dietro il ponte, peraltro ad una certa distanza da esso, ottenendo in tal modo una notevole profondità di campo, una fuga prospettica innescata ed ulteriormente accentuata dalla presenza di quinte laterali od anche di due ordini di quinte unite in alto da altrettanti cieli e poste dopo il sipario. Quest’ultimo si apriva arrotolandosi verso l’alto, o, scomposto in due parti, ripiegandosi dietro i due montanti del portale. La scelta dell’una o dell’altra soluzione era tutt’altro che casuale: alcuni preferivano adottare il sipario che si divide in due parti e scompare dietro i sostegni, i pilastrini ai due lati del boccascena, per gli evidenti richiami al teatro borghese pensando, così, di “nobilitare” il proprio baraccone, come nel caso del Piccolo San Carlino di Napoli. Altri, invece, adottavano il sipario che si arrotola salendo verso l’alto per la suspense e la curiosità che in tal modo esso induceva negli spettatori, scoprendo la scena poco per volta, partendo dal basso, dai piedi dei personaggi in quel momento sul palcoscenico.

Alcune compagnie, sia in Puglia che in Campania, preferivano sipari riccamente dipinti quale ulteriore elemento di distinzione della loro sala; muse e paladini, in atteggiamenti plastici e ieratici, si contendevano codesta scena, mentre meno usuale era la rappresentazione di un’azione, ad esempio di un combattimento tra cavalieri. Anche in questo caso il “dibattito” era aperto: chi preferiva il sipario dipinto, oltre ad intenderlo come un abbellimento, vi vedeva rafforzata la connotazione “pupesca” della sua sala, un’icona che ancor prima che lo spettacolo avesse inizio, già contribuiva a condurre gli spettatori, in attesa, nel climax di ciò che poi sarebbe stato rappresentato. All’opposto, altri pupari giudicavano il sipario dipinto un po’ pacchiano, per cui, nel loro anelito a rendersi somiglianti al teatro d’attore, propendevano così per il classico velluto, a seconda dei casi, rosso, bordeaux, blu.

Sul piano figurativo i fondali presentavano per le storie di camorra prigioni, grotte ascose nelle quali le congreghe si riunivano segretamente, piazze e vicoli in cui si sviluppavano le cruente scene di agguati e accoltellamenti ma pure interni delle abitazioni dei capi impreziosite da tendaggi, carte da parati ai muri, quadri e statuette. Orizzonti più ampi richiedevano invece i cavalieri con richiami ad ambienti esotici, deserti con dune sabbiose e oasi contraddistinte dagli immancabili palmizi, boschi intricati e inquietanti, ma pure castelli, sale del trono, cinte murarie e merlature.

Non frequentissimi gli effetti prospettici per un teatro che predilige la “parata” frontale, lo schieramento delle opposte schiere sulla medesima linea e dunque in sintonia con tale assetto recitativo e di manovra per così dire di “faccia”.

1) Il sipario in velluto azzurro del teatro dei pupi di Vincenzo Corelli con applicazioni in oro e rivestimenti laterali in tessuto piegato ad arte in anse, volute e seni che ne movimentano l’aspetto in chiave estetizzante.

2) Particolare di uno dei sipari interamente dipinti a mano dai componenti della compagnia Dell’Aquila-Taccardi di Canosa. Rappresenta, congruentemente con le tematiche e le timbriche prevalenti delle storie paladinesche, l’acme di un serrato combattimento corpo a corpo con armigeri feriti e morenti.

3) Fondale che riproduce la partenopea Porta Capuana e l’area immediatamente a essa adiacente. Zona di molteplici, svariati commerci e di botteghe di artigiani, punto di incontro anche di guappi e camorristi, sede pure di locali che, in tempi diversi, dalla seconda metà dell’Ottocento agli anni Cinquanta del Novecento, ospitarono i teatrini di pupi di differenti compagnie, ricorre sovente nelle tele che fanno da sfondo alle vicende dei “borghesi”. È topos familiare, sia nella realtà che sulle assi del palcoscenico, di un luogo strategico per attività tra le più diverse, lecite e illecite, tra queste ultime estorsioni, agguati, duelli all’arma bianca. Compagnia Perna di Frattamaggiore.

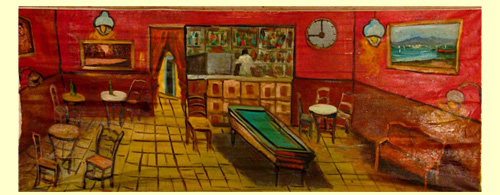

4) Interno di un bar con tanto di tavolo da biliardo, punto di ritrovo per i pupi borghesi che qui tessevano le propri trame sicuri dell’omertà dei gestori del locale. Compagnia Perna di Frattamaggiore.

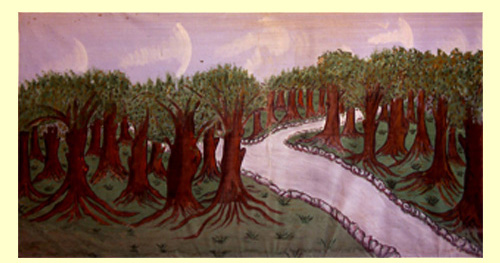

5) Bosco dalla vegetazione fitta, con alberi dalle lunghe, ramificate e inquietanti radici, attraversato da un sentiero che si biforca, luogo ideale per tendere imboscate e spaesante per chi, giunto al bivio, non abbia ben chiaro da che parte prendere. Compagnia Perna di Frattamaggiore.

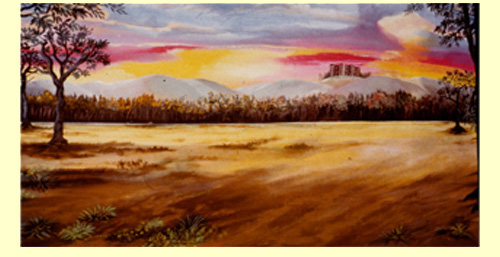

6) Un ampia radura, dietro la quale si scorge il profilo di alcuni rilievi collinari e su uno di essi l’inconfondibile sagoma di Castel del Monte raffigurato al calare del sole, in un tramonto infuocato. Compagnia Dell’Aquila-Taccardi, Canosa.