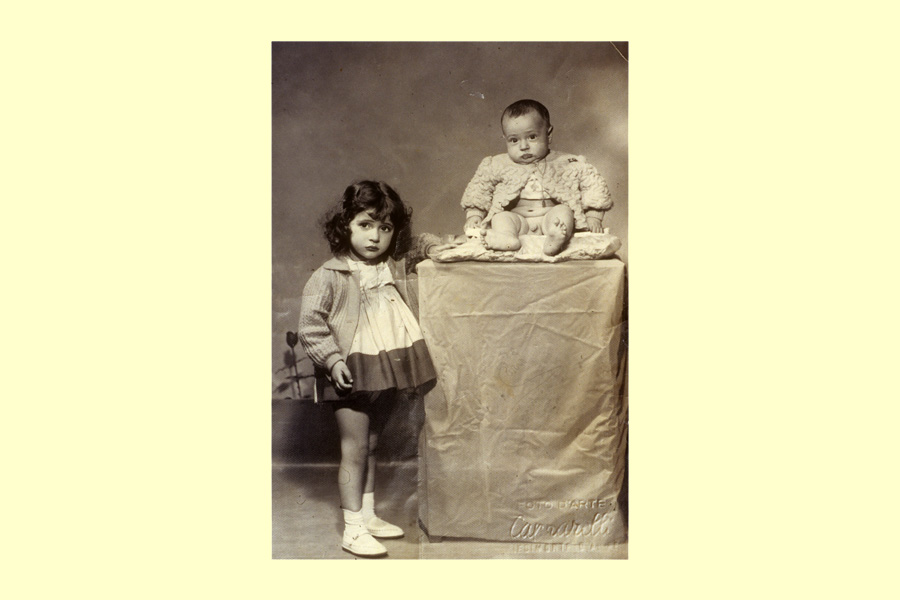

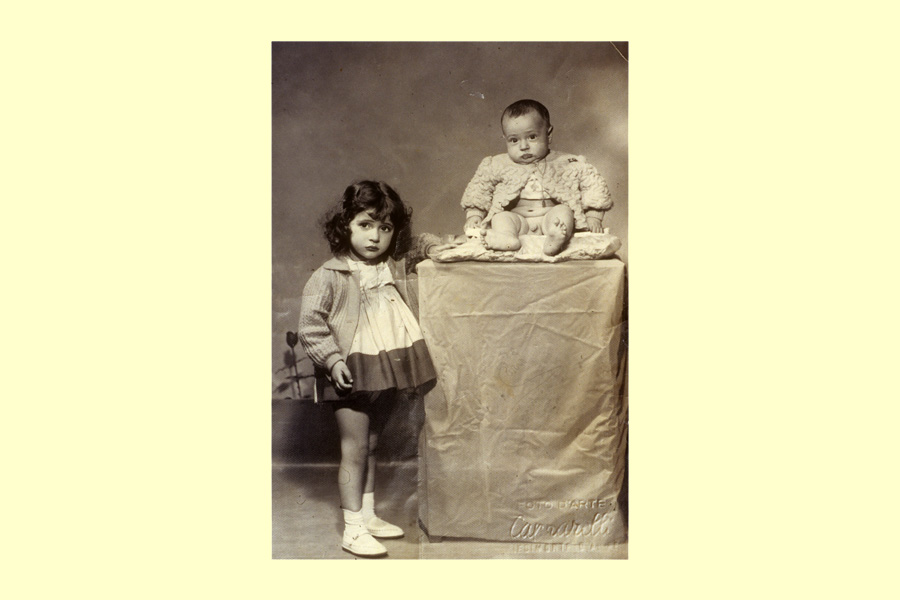

1) Foto di famiglia e riti di passaggio: un binomio consolidato a partire dalle foto di nascite. Si correva nello studio fotografico per ottenere un congrua immagine del neonato di cui spesso si esibiva la nudità per sottolinearne la pinguedine quale rasserenante evidenza dello stato di salute. Per i maschietti era d’obbligo l’ostentazione esplicita della sessualità: la discendenza maschile era assicurata. Nella foto qui proposta c’è di più. Il bimbetto viene fatto sedere su un alto piedistallo che sormonta la sorella primogenita che, di lato, compostamente, in funzione ancillare, si associa con discrezione al fratello. Siamo sì al cospetto del ritratto di due fratelli ma con le distinte aspettative legate al genere assai esplicitamente ribadite. La foto è stata scattata a Piedimonte D’Alife negli anni Sessanta del Novecento nello studio Caprarelli per essere innanzitutto inviata al padre emigrato.

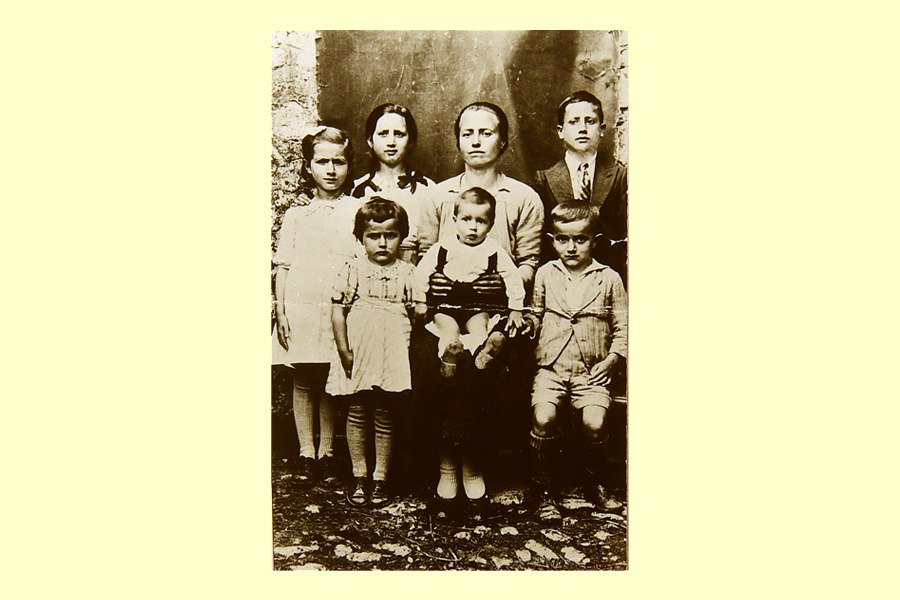

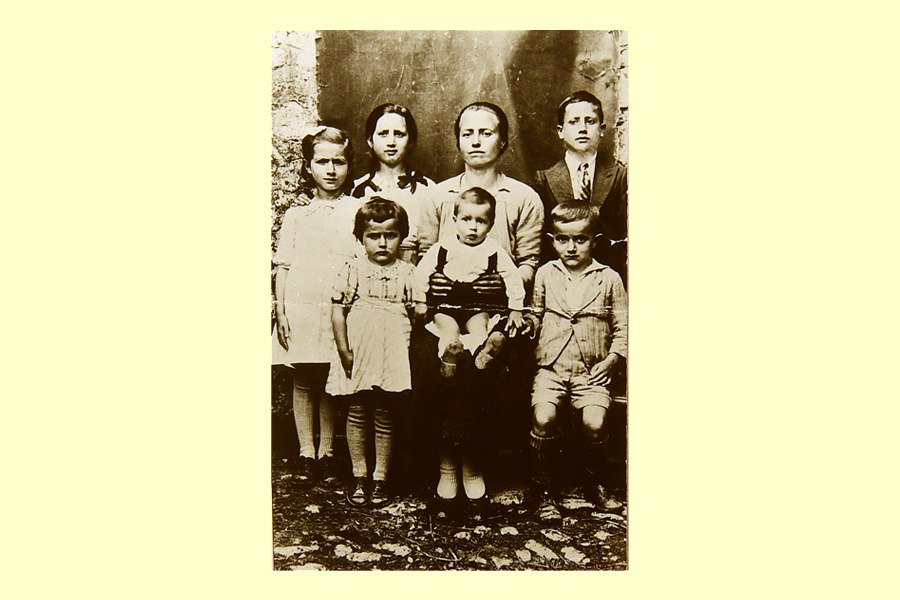

2) Gruppo familiare con discendenze maschili e femminili ben distinte, con i figli sul lato destro di un’immagine scattata per strada dinnanzi a un povero lenzuolo sospeso a un muro da un fotografo ambulante. Il maschietto più grande si mostra compunto in giacca e cravatta accanto alla madre: assieme ad ella sta facendo le veci del padre assente, in guerra o emigrato, a cui la foto è destinata per rassicurarlo su condizioni di salute, decoro e compattezza del nucleo familiare. Siamo a Oppido, in Basilicata; a posare è la signora Sprovera con la prole.

3) La prima comunione è in qualche modo anche la prima uscita ufficiale degli adolescenti in un processo di definizione di uno status sociale contrappuntato da eventi e riti di passaggio laici e religiosi. Si tratta parimenti di occasione in cui il vestito deve sottolineare, se possibile, l’agio o almeno un «decoro» da leggersi in chiava economica. Nella foto, palese è quindi l’inscenata, supponibile agiatezza della famiglia che fa indossare alla comunicanda un vistoso e opulento abito da damina, con cuffia, corpetto, collane a più giri e velo ricamato che riveste anche per intero la gonna.

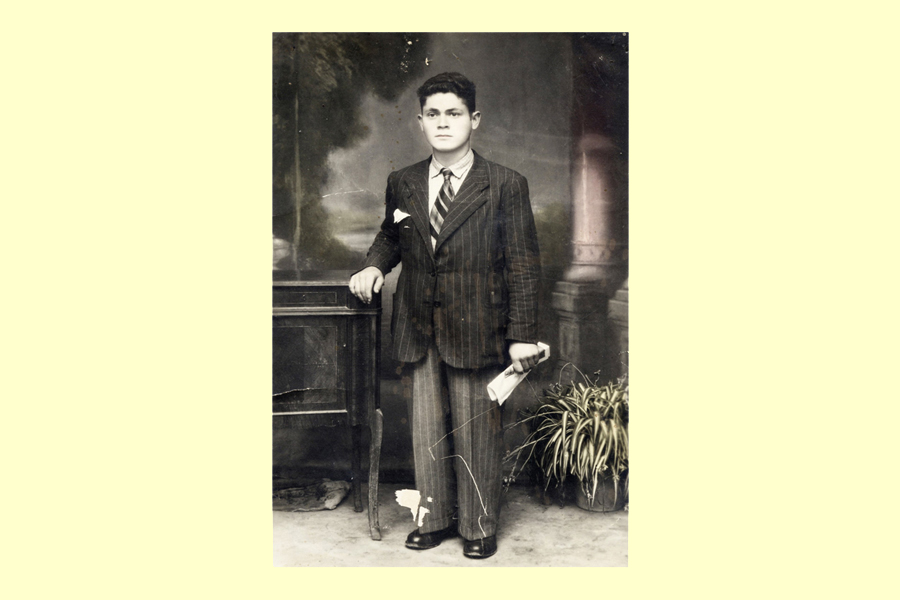

4) La foto ricordo, in occasione di cresime e comunioni, riguardava anche i maschietti per la cui vestizione si davano due prevalenti chance: o un completo borghese con giacca, camicia, cravatta e pantaloni lunghi, da «ometto», o una divisa paramilitare auspicio della mascolinità del ragazzo comunque associata a una condizione di purezza evocata dai gigli appoggiati sull’inginocchiatoio.

5) La foto in occasione delle feste natalizie è genere relativamente recente che si afferma di pari passo con la fotografia dilettantesca: tranne le debite eccezioni, è ricorrenza alla cui documentazione provvede un familiare. Il ritratto accanto all’albero decorato, usanza che si diffonde in linea di massima partire dagli anni Sessanta, vede in bella vista, in primo piano, i doni, soprattutto i balocchi per i figli. Si tratta di occasione non tanto e non solo per rimemorare un «Santo Natale», ma un Natale che sta virando al consumismo, ove la foto soprattutto dei giocattoli, bene in sé voluttuario, simboleggia un benessere economico che può oramai garantire l’acquisto di vistosi surplus. La polisemia dell’evento è in questa foto del sud della Francia, risalente agli anni Cinquanta del ‘900, ravvisabile da un lato nella compostezza e nella seriosità dei soggetti, se si vuole nel crocifisso al collo della donna seduta, e, dall’altro, dall’appariscenza dell’abete debitamente illuminato e addobbato assieme ai presenti disposti scenograficamente a terra, dinnanzi alla pianta.

6) Tra i consolidati generi della foto familiare non può mancare la celebrazione del compleanno dei bambini ove sussistano le condizioni economiche per apparecchiare una festa e fotografarla. A volte interviene il fotografo professionista, altre qualcuno che in famiglia possegga un macchinetta fotografica. Tutto si risolve, frequentemente, nell’immagine della torta in primo piano, del festeggiato che soffia sulle candeline e di familiari e amici che gli si stringono attorno. Nei non frequenti casi in cui vi siano pure dei doni, vengono ritratti assieme al dolce, ben in vista e in primo piano. Abbiamo notizia di un fotografo lucano che si era fatto costruire da un falegname una bella e alta torta di legno per quelle famiglie che, dovendo scegliere, tra l’acquisto di un vero dolce e l’immagine ricordo di un compleanno segretamente e solamente inscenato, ma non «consumato», optavano per questa seconda scelta. Più importante era sottolineare alla comunità di appartenenza che si era in grado di imbastire cotali festeggiamenti anche se mancava, diciamo così, la «materia prima».

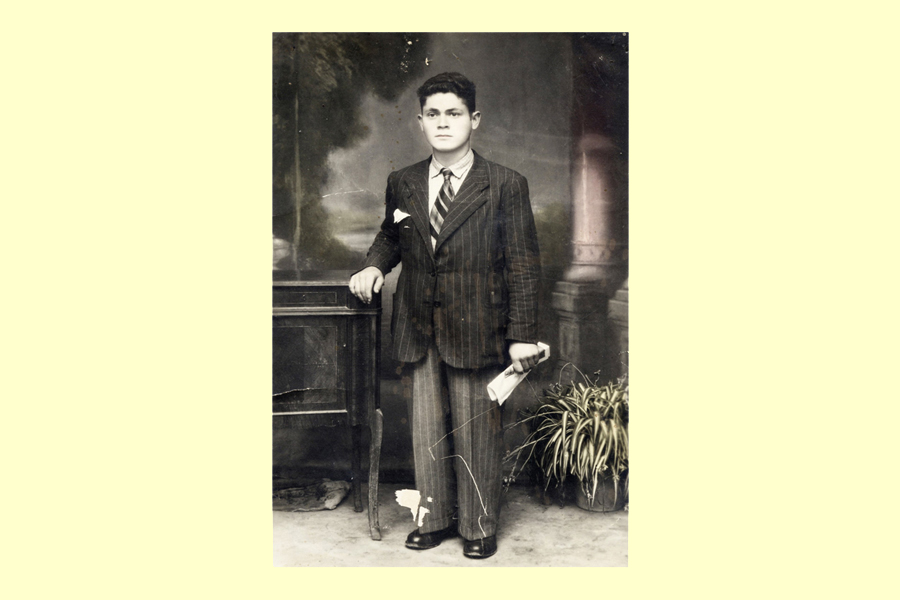

7) Il ritratto per antonomasia, vestiti al meglio, nella sala di posa di uno studio fotografico dotato di quanto occorre per impreziosire la scena, il fondale pittorico, un mobile, una pianta: si tratta di un genere tra i più frequenti. Da par suo, il giovane qui raffigurato, oltre a giacca e cravatta, tiene in mano un foglio di giornale, accessorio che allude alla mondanità e alla cultura di chi con esso intende ritrarsi. Si tratta di immagini destinate sovente a essere spedite a congiunti e amici, a «entrare» nelle loro case, a fare loro visita presentandosi quindi in modo debitamente acconcio.

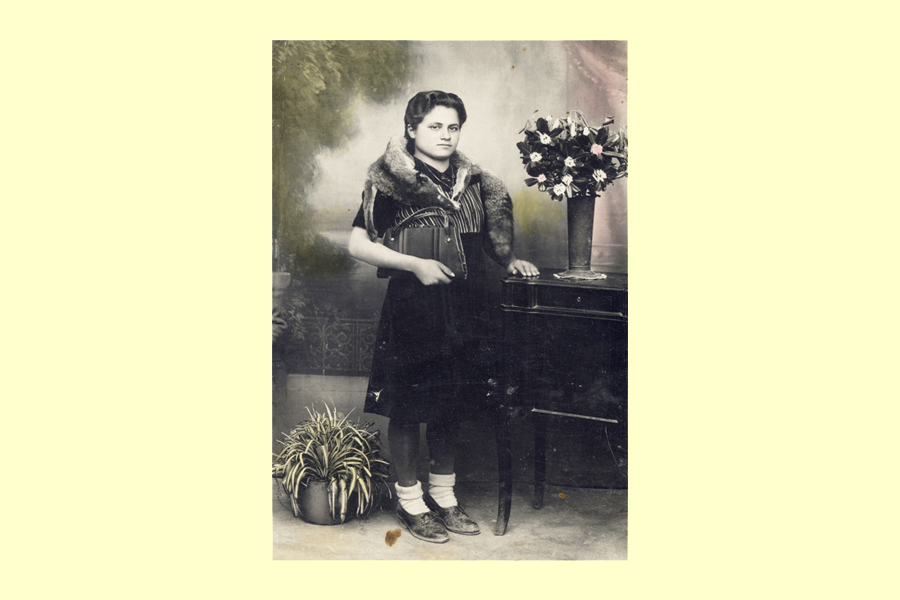

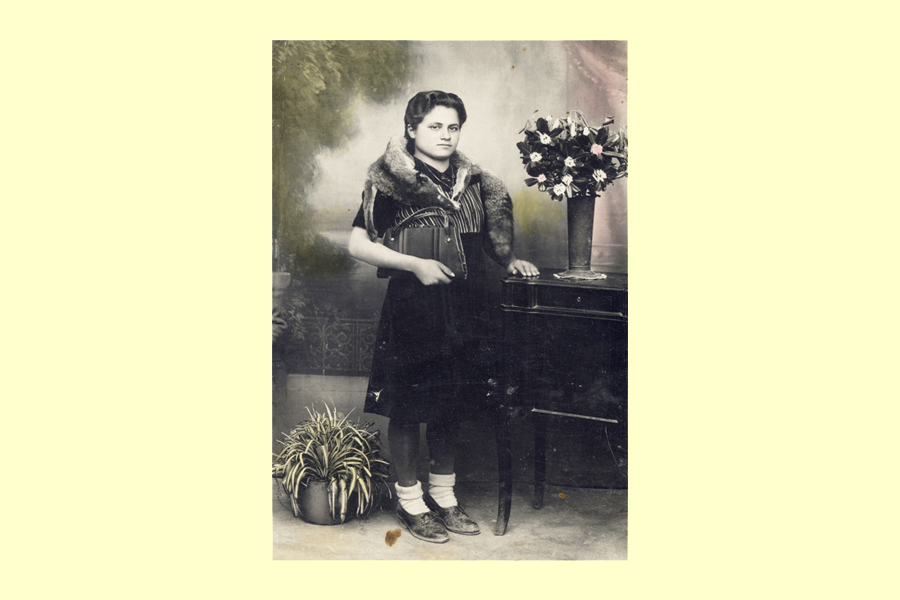

8) Una ragazza che voglia farsi ritrarre in uno studio professionale, quasi sempre gestito da uomini, è consigliabile che vada accompagnata anche perché dovrà decidere tra i diversi accessori che il fotografo le propone per ingentilire la figura: una madre, un’amica, una sorella le saranno perciò accanto. In questa foto la giovane sceglie di indossare il classico collo di pelliccia che in uno studio non manca mai. Si dota inoltre di una borsetta dai manici logori sostenuta però come una pochette. Da notare l’esibizione evidente della mano sinistra ove non compare la vera nuziale. La ragazza sta dichiarando la sua disponibilità rappresentandosi come giovane donna ammodo, compassata e contegnosa. Le calzette arrotolate e le scarpe consunte e sporche tradiscono però le sue poveri origini. Foto siffatte erano usate nei matrimoni per procura; venivano pure spedite a uomini emigrati e oramai stabilitisi permanentemente all’estero che desiderando però mettere su famiglia con donne del proprio paese avevano necessità di prendere visione delle «candidate» mediante i loro ritratti. Fatta la scelta toccava all’uomo spedire una sua foto alla giovane preferita sperando nella sua accettazione.

9) Da sempre il servizio matrimoniale è il cavallo di battaglia del fotografo professionista, nel passato come attualmente. Si tratta di un genere che viene declinato in una miriade di momenti chiamati a didascalizzare dettagliatamente il rito. La sua stigmatizzazione è già in sé procedura propria, in funzione sacralizzante, di una ritualità che è composta da un concatenarsi di molteplici situazioni e azioni codificate. Adeguandosi a questa modalità celebrativa, replicandola in un significativo numero di scatti, sul piano eminentemente prosaico, il fotografo si garantisce maggiori guadagni. Nel nostro mezzogiorno tutto ha inizio nell’abitazione della sposa, nel salotto e nella camera da letto ove sono stati sistemati in bell’ordine i regali pervenuti dagli invitati. Già qui il fotografo si dilunga su totali delle stanze e particolari dei doni. Il momento clou è però certamente rappresentato dall’uscita da casa della nubenda al braccio del padre. Si riprende finanche il pianerottolo da cui il corteo muove, la discesa per le scale, il portone, il portarsi in strada degli astanti fino al taglio del nastro che recide la relazione della ragazza con la casa paterna. Il fotografo, pedissequamente, continuerà a scattare lungo il percorso, a piedi o in auto, che condurrà familiari e parenti della sposa fino alla chiesa.

10) È ovviamente in chiesa che il photoreportage si intensifica indugiando sull’attesa dello sposo, sui gruppi assisi sulle panche, sull’altare addobbato, ritraendo il momento in cui il padre offre la mano della figlia allo sposo, raffigurando la coppia nel suo incedere cadenzato nella navata centrale fino all’abside, nel disporsi davanti agli inginocchiatoi dinnanzi all’altare affiancati dai testimoni, nella messa, nello scambio degli anelli, nella recitazione delle formule e così via fino all’uscita. Ogni scatto, un soldino in più.

11) Una foto che non manca mai è quella sul sagrato del tempio al termine della funzione con gli sposi al centro del gruppo composto da familiari e amici, talora con la scenografica presenza di paggetti muniti di cestini ricolmi di confetti. Nella prima metà del secolo scorso le risicate disponibilità economiche di molte famiglie meridionali si traducevano però, all’opposto, nella sinteticissima documentazione di una altrettanto essenziale rito matrimoniale: una foto di nubendi e compari all’altare, quella sul sagrato, quella, se possibile, realizzata in studio dove gli sposi posavano alternativamente con i familiari di lei e di lui, quella del banchetto e quindi della partenza, nei casi in cui si poteva fare un vero viaggio di nozze. Diversi ritrattisti campani e lucani lavorando con la Rollei biottica dotata di mirino a pozzetto, apparecchio «classico» del fotografo di cerimonie, condensavano l’intero matrimonio nelle dodici pose che una pellicola 6X6 poteva garantire.

12) Il taglio della torta con il coltello congiuntamente sorretto dai due sposi e affondato nel dolce, auspicio della consumazione del matrimonio da ambedue desiderata e in tal modo simbolicamente esplicitata, era altro momento topico a cui si dava avvio solo nel momento in cui il fotografo comunicava di essere pronto a immortalarlo con tutti i crismi.

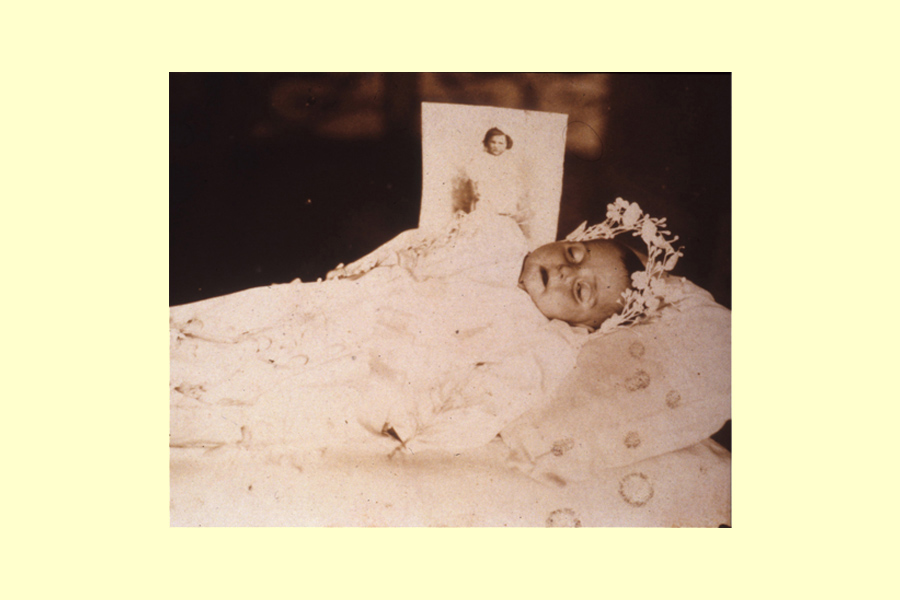

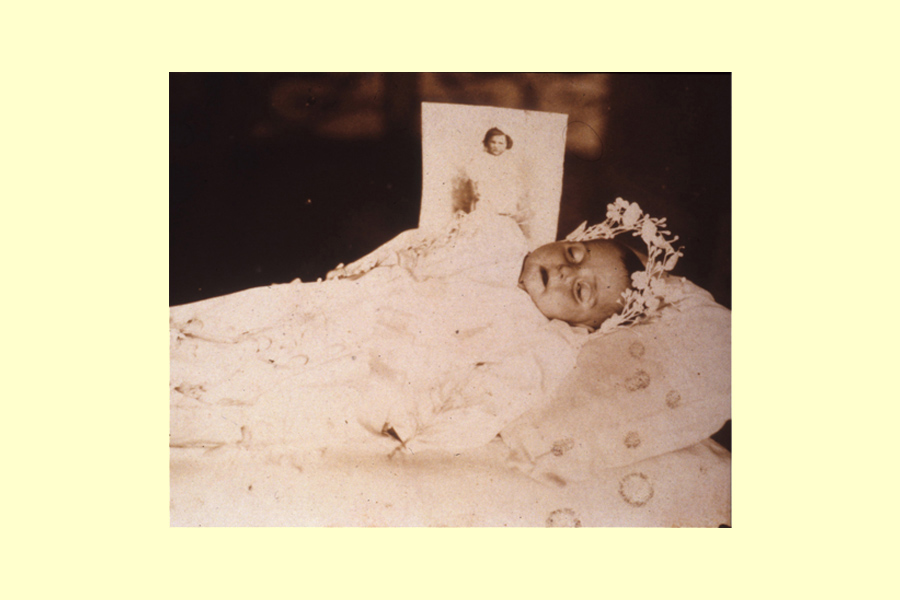

13) Non solo nascite e matrimoni sono nel «portfolio» del fotografo ma pure la morte. Anche in queste tristi evenienze si possono dare diverse differenti modalità di riprendere un lutto. Si tratta di richieste provenienti eminentemente dalle famiglie colpite dalla scomparsa di un loro caro che il fotografo traduce in una teoria di scatti che prevedono il ritratto sul letto di morte, come pure la messa funebre, il corteo, la tumulazione nel cimitero. Non sono assolutamente infrequenti, giunti quasi ai giorni nostri, album che costituiscono quindi il cosiddetto servizio funebre. Dietro la foto di morte stava spesso il bisogno di serbarsi traccia della persona scomparsa se di essa non si disponeva di ritratti o ritratti recenti. Ciò era particolarmente vero nel caso della perdita prematura di un infante, cosa purtroppo molto frequente nel sud d’Italia fino al secondo dopoguerra. Si componeva allora il letto disponendovi il corpicino del trapassato avvolto in candide vesti, con coroncine di fiori, talora di confetti sparsi pure attorno al corpo. Se ne era andata un’anima che non aveva avuto il tempo di farsi pienamente cristiana attraverso la somministrazione della prima comunione. A surrogare codesto doloroso e inopinato imprevisto era allora Il confetto quale dolcetto tipico, appunto, della prima comunione. Nell’immagine una creatura di pochi mesi ha lasciato questo mondo lasciando parimenti nello sconforto una famiglia di Castelmezzano in Basilicata.

14) Classico caso di una foto nella foto. Il rito della giustapposizione, dell’accostamento di una fotografia al corpo della bimba deceduta qui ritratta ha definiti significati. La bambina che compare, in vita, seduta nella foto collocata alle spalle della defunta morì anch’ella in precedenza. Le due fanciulle sono sorelle. Evocando la maggiore delle due mediante il suo ritratto si auspica che intervenga nel soccorrere e traghettare l’anima della minore appena trapassata e composta sul letto di morte. In ulteriori circostanze le foto venivano disposte direttamente nella bara accompagnate da bigliettini o testi vergati sul verso dell’immagine. Si trattava di ritratti di persone trapassate in precedenza che il defunto nella bara avrebbe potuto, grazie alle foto, identificare facendosi latore dei messaggi che i vivi intendevano far giungere ai propri cari defunti.

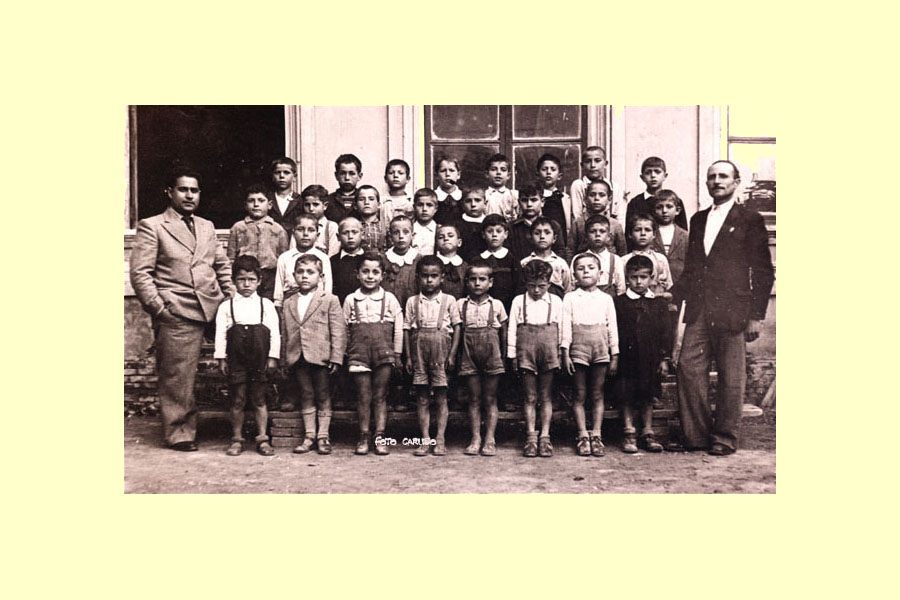

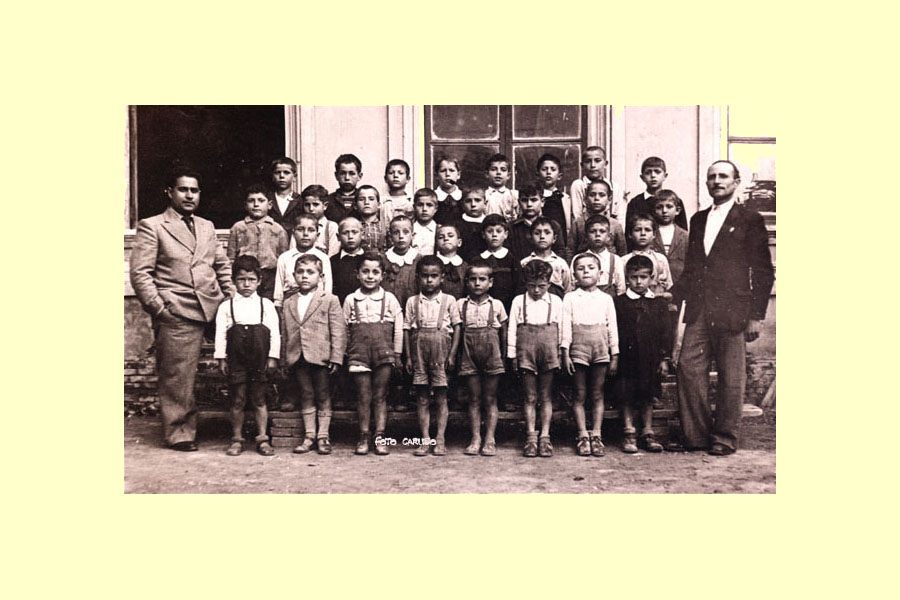

15) La foto di classe, ulteriore cespite di guadagno per i fotografi che con il consenso del preside, spesso nei cortili degli edifici scolastici, attrezzando delle gradinate, usando dei tavolati appoggiati a pile di mattoni, sfruttando le scale di accesso agli edifici, utilizzando delle sedie, disponevano su più livelli le scolaresche per il ritratto che, una volta stampato e consegnato agli studenti, veniva da tutti loro firmato.

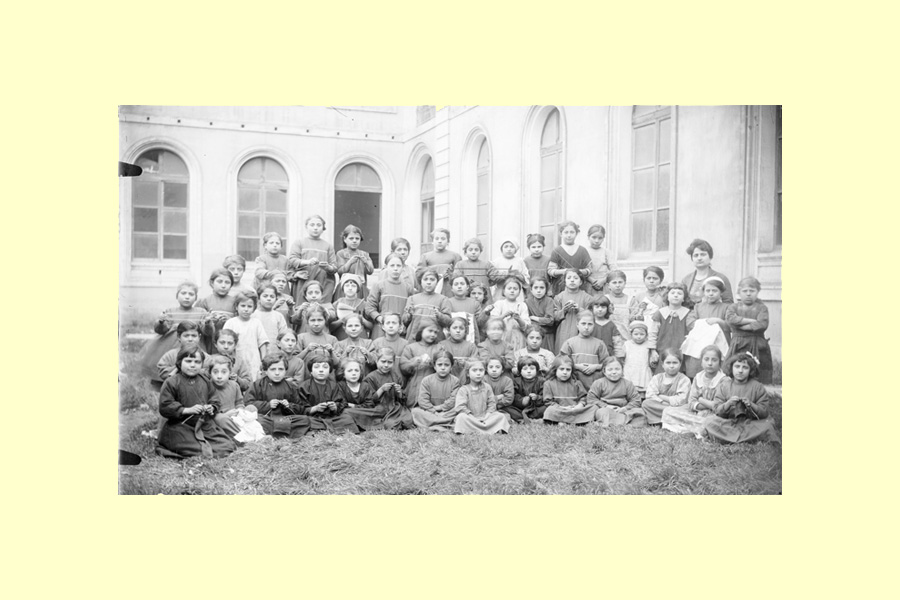

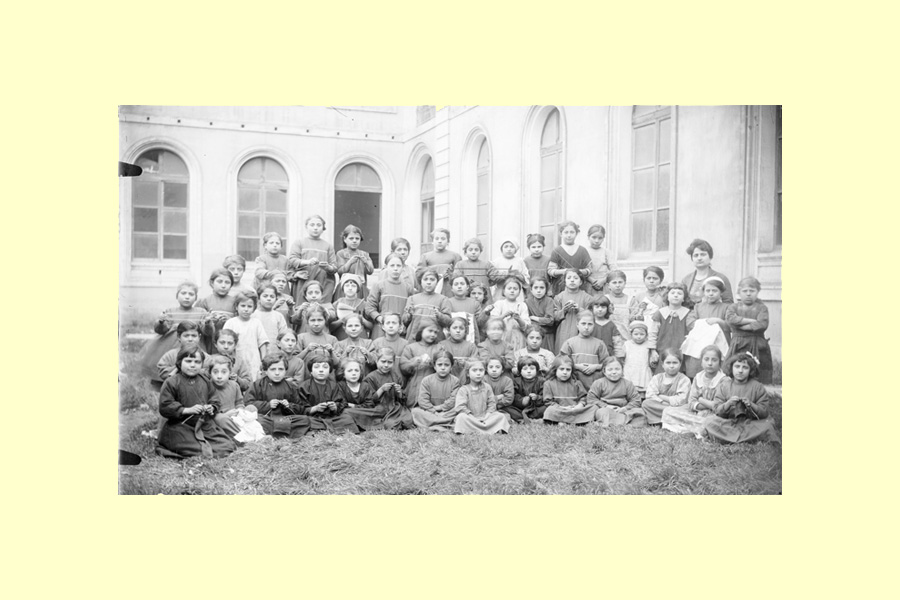

16) Una classe femminile di un istituto professionale di Pisticci negli anni Trenta del Novecento. Le bambine, ritratte con le loro insegnanti, stanno imparando a lavorare a maglia come desumibile dalle loro concordate pose con cui mostrano ferri, matasse e gomitoli.

17) Dall’epoca del boom economico in poi si determina la rincorsa all’acquisto di beni tecnologici che se rendono meno gravose tradizionali incombenze quali quelle di lavare, cucinare, conservare gli alimenti, sono innanzitutto oggetti di status rilevatori di condizioni di vita che demonizzano il cafone delle campagne e puntano al piccolo borghese di estrazione cittadina. Il ritratto vede la relazione non più e non solo tra persone fisiche ma tra esse e oggetti «esemplari» per quanto attiene alla funzione non tanto connessa allo svolgimento di un compito «meccanico» ma a quella di promuovere socialmente chi li possiede e li ostenta anche in fotografia. La foto assieme all’agognata utilitaria, immancabilmente acquistata con le cambiali, diviene quasi un luogo comune: va chiaramente sancito il possesso del mezzo, qui una Fiat 1100, non solo comparendovi a fianco, accostandovisi, ma decisamente sedendosi al suo interno. Se poi la foto ritrae il mezzo e il suo conducente in luoghi che sono acclarate mete di viaggi di nozze e di vacanze, in questo caso Roma e Piazza San Pietro, ancor meglio.

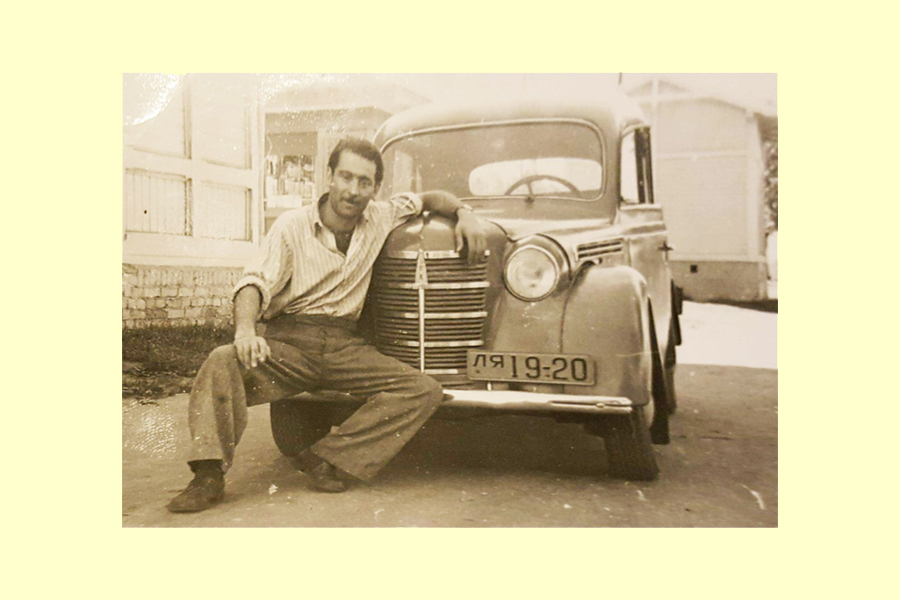

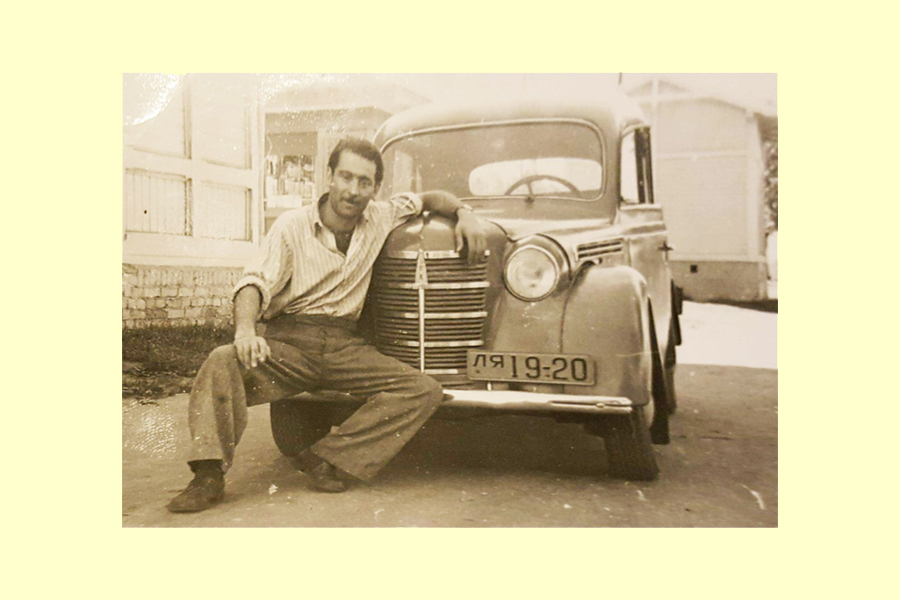

18) La prossimità fisica tra il soggetto della foto e l’automobile assieme alla quale vuole egli farsi riprendere è stilema compositivo che intende ventilare il possesso del mezzo. Si tratta di costrutto compositivo che non conosce confini di luoghi e di epoche. Iniziarono gli emigranti che si facevano ritrarre accanto a «macchinoni» americani che nei fatti però non possedevano; foto con posture similari ritroviamo anche in Russia come in questa fotografia degli anni Cinquanta del Novecento.

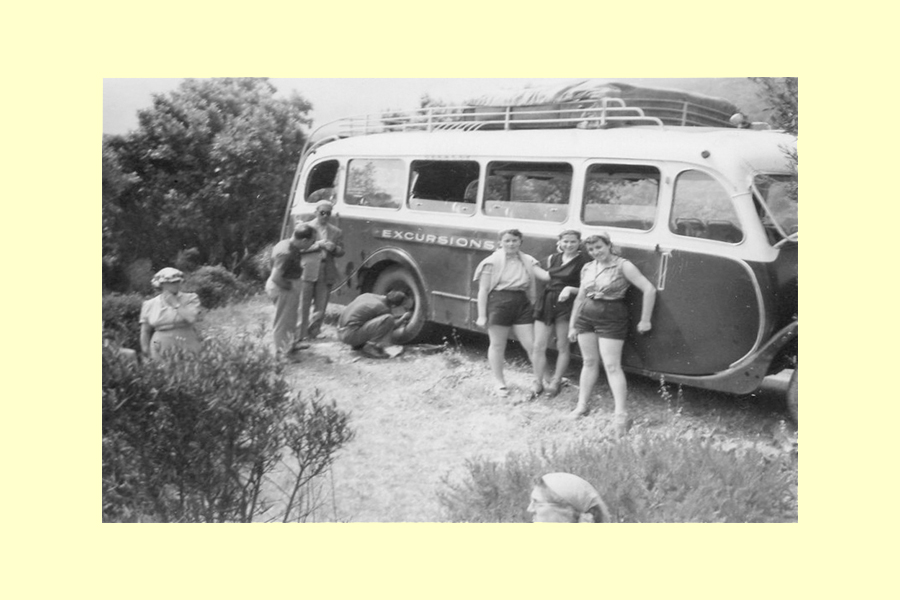

19) Il tempo libero entra nell’obiettivo in particolar modo del foto dilettante che porta con sé in vacanza la macchina fotografica. Gite al mare, anche di un sol giorno, debbono essere immortalate compresa qualche eventuale défaillance come una foratura determinatasi nel corso del viaggio, che però non fa venir meno il buon umore dei gitanti diretti, in questo caso, verso le ambite spiagge della Provenza.

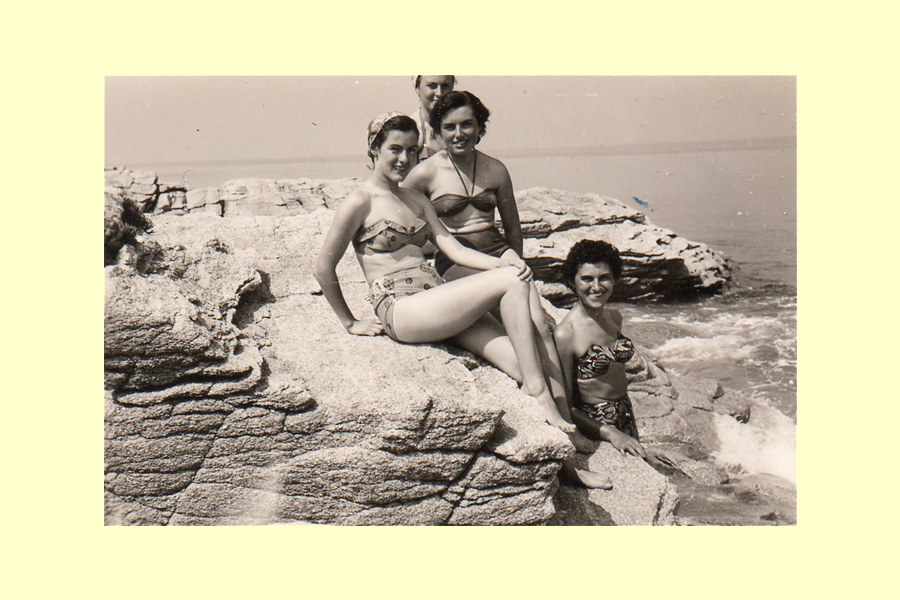

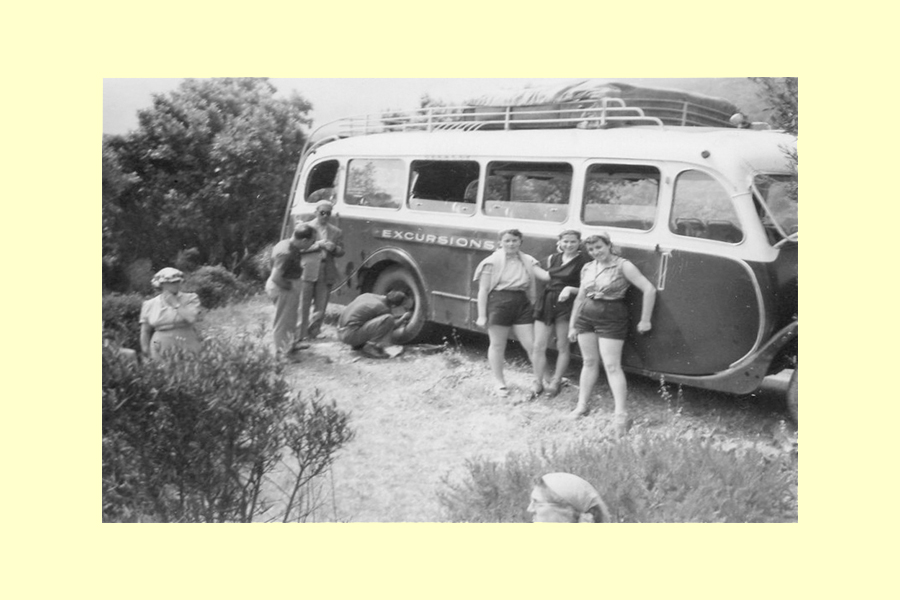

20) Bellezze al bagno: la foto familiare registra il mutare dei tempi, la comparsa di costumi balneari femminili in due pezzi indossati con leggerezza e disinvoltura da queste emancipate ragazze del sud che volentieri si offrono all’obiettivo di una macchina fotografica.

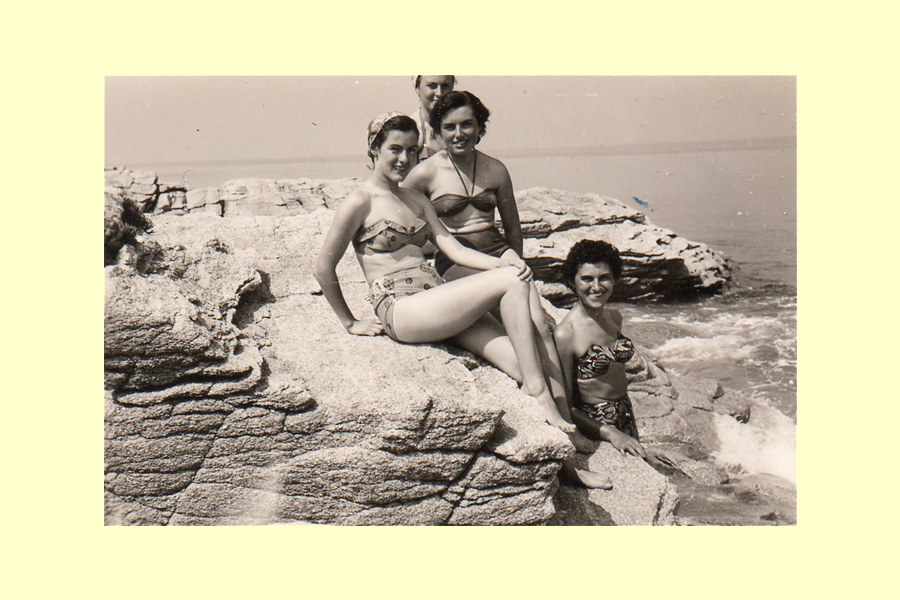

21) Ancora grazie al foto dilettante nella sua veste di partecipante e osservatore interno al contesto in cui vive, abbiamo documentazione visiva di costumanze e ricorrenze di tale contesto che altrimenti non conosceremmo. Rischiarati fin troppo dal mal dosato lampo di un flash i commensali riunitisi per una bella «mangiata» non più legata a feste comandate e ricorrenze familiari, raccoltisi, insomma, per una crapula organizzata con il semplice piacevole intento di stare insieme in allegria, fumano, alzano i bicchieri, si stringono l’uno all’altro senza bisogno di rispettare gerarchiche posture, ridendo apertamente, contagiosamente.

22) Anche nel mondo contadino si davano più contingentati momenti di tempo libero che per la loro eccezionalità meritavano di essere immortalati. Una foto classica era quella della battuta di caccia al lupo e al cinghiale con la cruda esibizione delle prede tra i cacciatori, le loro doppiette, i loro cani. Pure le scampagnate innaffiate da generose bevute, accompagnate da musiche e balli meritavano uno scatto fotografico.

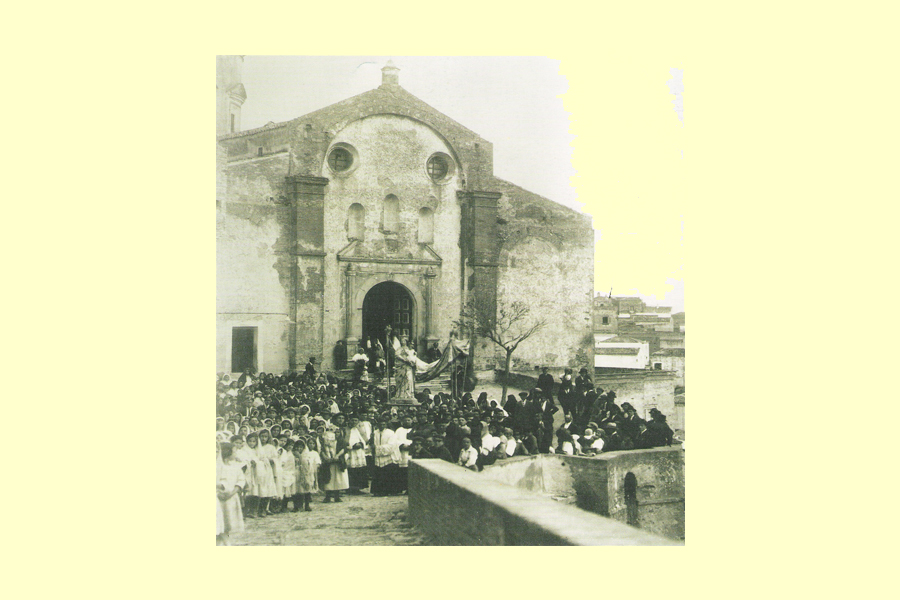

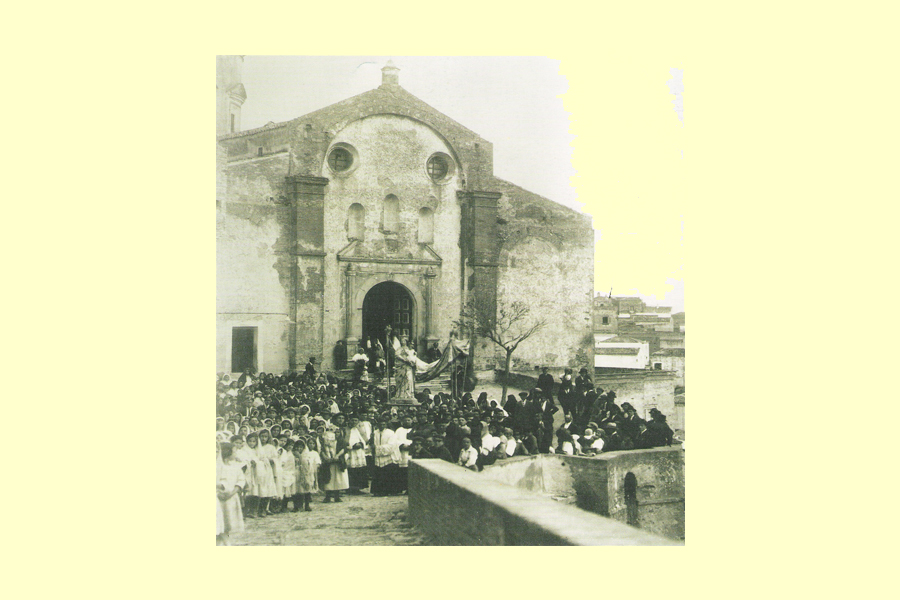

23) La foto di famiglia è pure foto di una comunità. A essere riprese non sono solamente situazioni ed eventi che pertengono strictu sensu la sfera familiare. È in molti casi un intero paese a sfilare di fronte all’obiettivo del fotografo quando si tratti, in primis, di ricorrenze religiose, di feste patronali, di pellegrinaggi, occasioni per ribadire coralmente la propria condivisa devozione. I fotografi ambulanti si annotano le date di codeste festività per non lasciarsi scappare la possibilità di documentarle mettendo poi in vendita le foto con gli officianti, la statua, la gente in processione per le vie del paese. Rivedendosi negli scatti, chi può mette mano al borsellino e acquista il fotoricordo. Qui vediamo la processione di Santa Maria La Sanità che muove dalla Chiesa madre dei Santissimi Pietro e Paolo a Pisticci capeggiata dal parroco Pietro Minnaia.

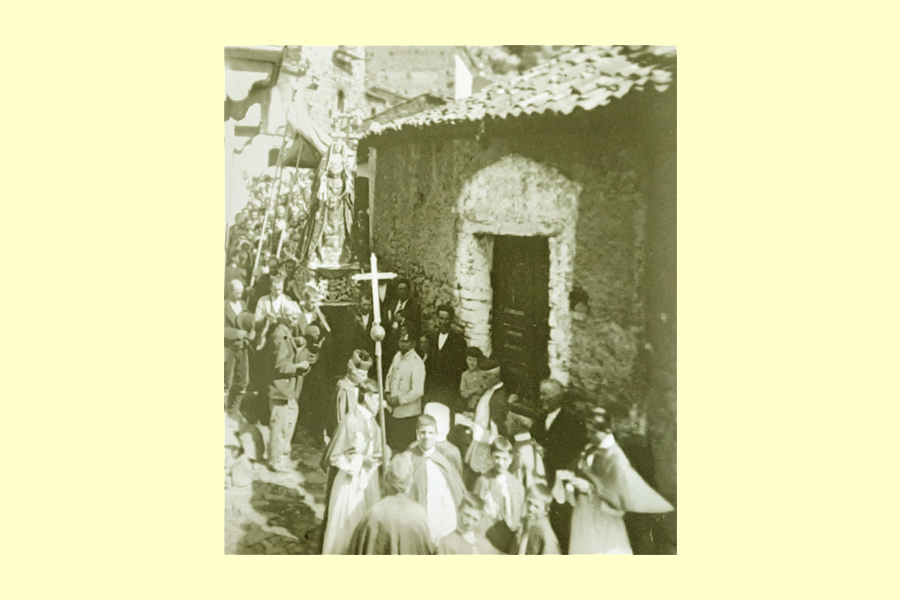

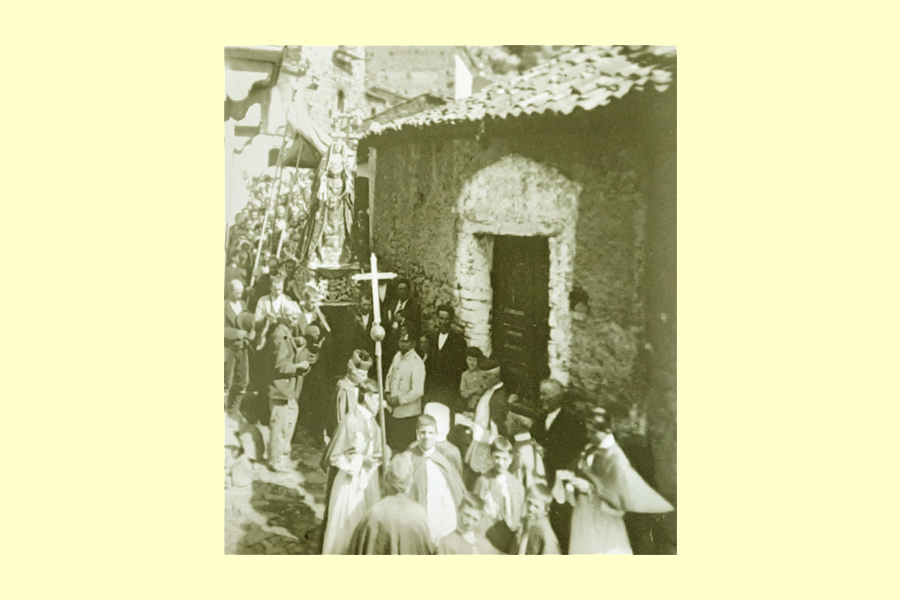

24) Processione di una delle madonne oggetto di culto a Castelmezzano: il corteo affolla le strette vie del paese sostando per dare agio al fotografo di fermare il momento; i chierici e diverse altre persone guardano in macchina.

25) Accade che anche il lavoro agricolo sia oggetto di documentazioni fotografiche; in prevalenza si tratta di foto richieste da proprietari terrieri i quali, in occasione di momenti come quello della trebbiatura che si compiacciono di poter affidare a imponenti e, per l’epoca, progrediti mezzi meccanici, con altrettanto compiacimento desiderano che il fotografo, appositamente chiamato, ritragga degnamente codesto sfoggio di tecnologica modernità. I macchinisti dotati di occhialoni protettivi salutano alzando il braccio e guardando verso l’obiettivo.

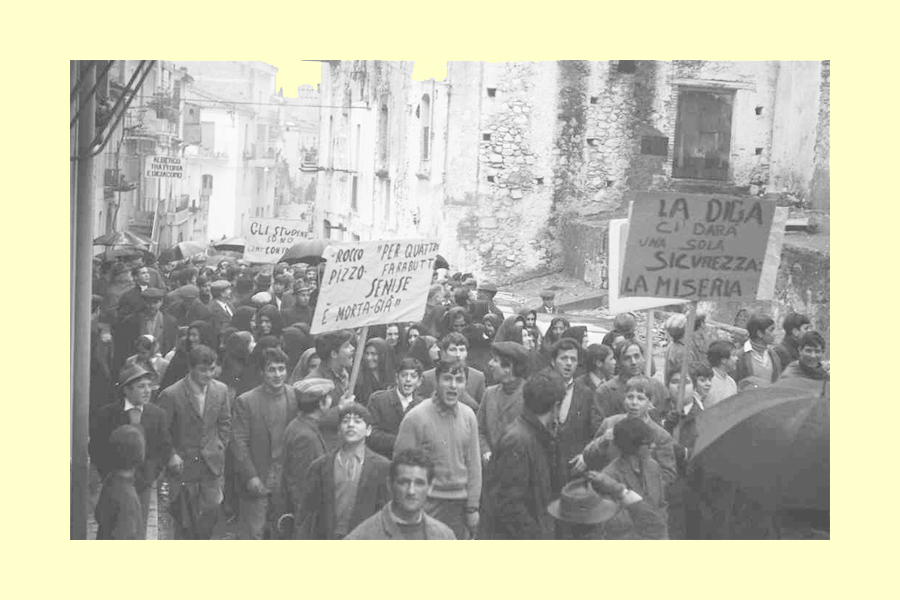

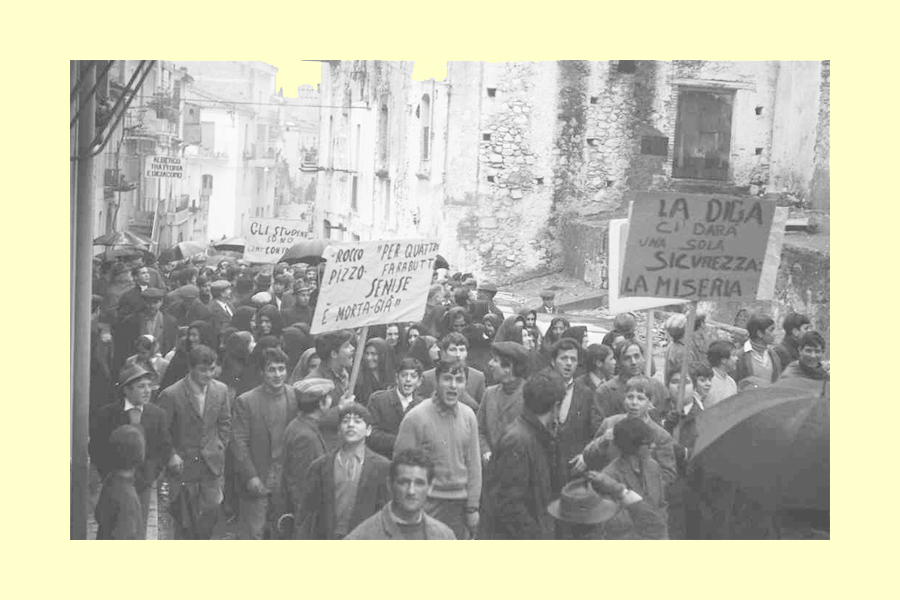

26) Molti sono i motivi per indurre braccianti, contadini, operai di regioni come la Basilicata a scendere in piazza, a indire proteste, a organizzare scioperi e cortei con e senza il supporto sindacale. La foto delle manifestazioni e della folta partecipazione divengono attestati visivi della forza delle lotte attuate: anche in questo caso è alla fotografia che ci si rivolge per lasciare eloquente, rincuorante, tangibile e vistosa traccia di quanto accaduto, di quanto fatto, di quanto raggiunto.